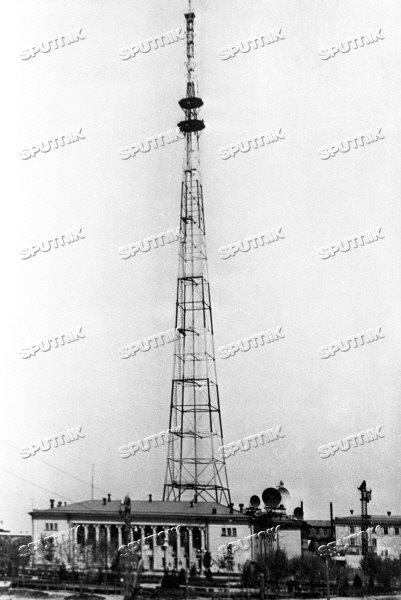

История диктора телевидения начинается с 1956 года –открытия в Узбекистане Ташкентской Студии Телевидения. Профессия диктора и раньше практиковала в нашей стране, но это было на радио. После открытия телевидения появился спрос на телевизионных дикторов, для ведения передач разного направления и чтения информационных программ.

Первыми дикторами телевидения были Икбол Олимжонова и Юнона Столярова. В течение 57 лет, со дня основания телевидения дикторами проработали более 50ти человек. Некоторые из них, поработав незначительное время, по разным причинам, уходили на другую профессию. Но множества из них, всю свою жизнь провели здесь, в волшебном ящике, который называется «Голубой экран».

В первую очередь, мы должны вспомнить и отдать должное Джабирову Уктаму Мамаджановичу, диктору телевидения с первых лет основания. Уктам Мамаджанович родился в 1932 году в селе “Аввал”, Ферганского вилоята. Окончив среднюю школу приехал в Ташкент, для поступления на учебу в САГУ. Студент филологического факультета, любитель литературы и поэзии Уктам ака через знакомых узнаёт о проводимом конкурсе дикторов на радио и принимает для себя жизненно важное решение. Победив в этом конкурсе, он принимается на работу в качестве диктора Узбекского радио. Вскоре, открывается телестудия и в качестве самого подходящего кандидата, Уктама Мамаджановича переводят диктором телевидения. Всю оставшуюся жизнь он проводит здесь. Джабиров, работавший под началом Народных артистов Узбекистана Кадыра Махсумова, и Туйгуной Юнусходжаевой, принимавший их опыт и имея педагогические качества, принимает на себя обучение, подготовку молодых кадров. Работает с ними над произношением, речью, дикцией и голосом. Все это помогает и ему самому совершенствовать свои знания и опыт в дикторской карьере. Будучи главным диктором телевидения более тридцати лет, он оставался верным своему делу и призванию. Очень многие дикторы и ведущие, которые работают сегодня в разных каналах ТВ, даже никогда не работавшие с Уктамом Мамаджановым, считаются учениками «школы Джабирова», хотят они этого или нет. Он сумел создать свою, телевизионную «школу диктора». Уктам Джабиров был занят в программе «Ахборот», в самых простых, ежедневных передачах, Праздничных концертах и репортажах. Он был ведущим во многих республиканских торжествах в Узбекистане и всесоюзных мероприятиях в Москве.

В 4 томе Узбекской энциклопедии 1973 года, в статье диктор – есть такие строки: …«такие, как К.Махсумов, Т.Юнусходжаева, У.Джабиров, Н.Ибрагимова, Г.Мельникова подняли профессию диктора до уровня искусства». Это –признание творчества дикторов первого поколения.

Дикторы телевидения очень универсальны. Они не ограничивают себя только телевидением. Их приглашают в качестве ведущих больших праздничных концертов и в их числе праздники Навруз, Мустакиллик. Также они ведут концерты знаменитых артистов Республики. Они мастера не только своей профессии. Кто-то из них поэт, кто-то актёр, кто-то певец, а кто-то мастер дубляжа. Они “дикторы”, “ведущие”, “конферансье”, “тамада”...

11 февраля 1927 года впервые в радио эфире прозвучал голос диктора. Первым диктором был Назирхон Камолов. Хожимурод Авазходжаев был учеником Камолова и стал вторым диктором Узбекистана.

Первым диктором из женщин была Фотима Юнусова.

Участники проекта

1. Турдиева Насиба.

2. Маликова Розия.

3. Шодмонова Клара.

4. Искандари Курбонали.

5. Тухтабаев Мурод.

6. Усмонова Азиза.

7. Федотов Юрий.

8. Юсупова Дилфуза Артиковна.

9. Абдуллаев Рихсилла Нигматуллаевич.

10. Мамадалиева Дилфуза.

11. Абрамова Ирина.

12. Хаджиев Мавлон.

13. Юсупова Халима.

14. Кобулова Дилбар.

15. Рахматова Рохила

16. Худойберди Мамадиев.

17. Гуков Александр.

18. Аминова Барно Анориддиновна.

19. Дилфуза Ғуломова.

20. Каюмова Дилдора.*

21. Столярова Юнона.*

22. Джабиров Уктам Мамаджанович.* 1932-1994. Заслуженый артист Республики Узбекистан. Диктор высшей категории.

23. Зуннунов Даврон Хасанович* 1940-2003. Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан. Диктор высшей категории.

24. Ирлин Георгий Яковлевич*

25. Мельникова Галина Витальевна

23 декабря 1936г. Заслуженная артистка Республики Узбекистан. Диктор высшей категории.

26. Рахимов Мирзохид.* 30 сентября 1946г-2010г. Народный артист Республики Узбекистан. Диктор высшей категории.

27. Джураева Раъно Гафурджановна. Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан. Диктор высшей категории.

28. Мирзаев Рахматилла Хидоевич.* 22 сентября 1954г. Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан. Диктор высшей категории.

29. Умарова Дилором Кучкаровна.

1957г. 28 августа. Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан. Диктор высшей категории. Программа «Ахборот», праздничные концерты, развлекательные передачи, Правительственные концерты и мероприятия. «Самый активный диктор» - 2009 года. Член «Гильдии работников культуры и искусства». Награждена орденом “Дустлик”.

30. Юлдашев Муслимбек Исламович

1958 г. 12 июня. Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан. Диктор высшей категории. Программа «Ахборот», праздничные концерты, развлекательные, авторские передачи, Правительственные мероприятия.

31. Утбасаров Абдумумин Абдумаджидович.*

1960 г. 24 апреля. Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан. Диктор высшей категории. Программа «Ахборот», праздничные концерты, развлекательные передачи, Правительственные мероприятия.

32 Каюмов Шухрат. 5 марта 1969г. Заслуженый артист Республики Узбекистан. Диктор высшей категории.

33. Рустамова Дилдора Насриевна.

1976г. 6 августа. Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан. Диктор высшей категории. Работает с 1997 года. Программа «Ахборот», праздничные концерты, развлекательные передачи, Правительственные мероприятия.

34. Ирматова Сурайё Абдукаюмовна

35. Низомходжаева Дилдора Эркиновна 13 апреля 1969г. Диктор высшей категории.

36. Абдукадырова Дилфуза Эркиновна. 18 август 1970г. Диктор высшей категории.

37. Рахимова Раъно Мирфозиловна. 20 апреля 1980г. Диктор 2й категории.

38. Захирова Намуна.

39. Бадалов Алишер Норматович.

40. Рахматджанов Шухрат Алимджанович. 2 июля 1975г. Диктор 2й категории.

41. Камбарова Насиба Ахмадалиевна. 1945г.. Заслуженная артистка Республики Узбекистан.Диктор высшей категории.

42. Ибрагимова Насиба Исмаиловна. 1 мая 1942г. Заслуженая артистка Республики Узбекистан. Диктор высшей категории.

43. Бабаджанов Фарход 1950г. Заслуженый артист Республики Узбекистан. Народный артист Каракалпакстана. Диктор высшей категории.

44. Максудова Насиба Муродовна.

12 апреля 1948г.Диктор высшей категории.

45. Каратаева Максуда. Диктор 1й категории.

46. Ахмедова Мавлуда Ташпулатовна. 29 августа.Диктор 1й категории.

47. Полевая Ольга Николаевна.

48. Ершова Лариса Вениаминовна. Диктор высшей категории.

49. Зияев Ботир Фархадович.

50. Турсунова Севар Жалиловна. Жалиловна.Диктор высшей категории

51. Олимжонова Икбол.

52. Мадраҳимова Раъно.

* - ушедшие из жизни.

Есть в истории театра известные актеры и режиссеры, судьба которых по определенным причинам смотрится хронически малоизученной. О них вроде бы пишут, их упоминают в диссертациях, но место этих людей в нашей общей духовной истории все же ощущается зыбким.

Есть в истории театра известные актеры и режиссеры, судьба которых по определенным причинам смотрится хронически малоизученной. О них вроде бы пишут, их упоминают в диссертациях, но место этих людей в нашей общей духовной истории все же ощущается зыбким.