Парк с обрезанными деревьями напротив дворца Арк в Бухаре. Декабрь 2018 года.

Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz»

Получится ли защитить деревья с помощью нового постановления правительства? Несколько пунктов документа ставят деревья под еще большую угрозу. Подробный разбор от Никиты Макаренко и специалистов.

Про вырубку деревьев уже столько сказано и написано, что больше просто нет никаких сил. Обсуждали, писали, ходили, предлагали, снова обсуждали, публиковали, спорили. Потрачено невероятное количество времени. И реакция вроде есть. Но какая-то не такая, как хотелось бы.

Хотелось, чтобы было просто, понятно и эффективно. А вышло очень хаотично. За 2018 год принято столько постановлений и актов касательно защиты деревьев, что я уже окончательно в них запутался. Реформы, обещания, невнятное решение Олий Мажлиса.

«Биоинспекцию расформировали? Да? А я не знал», — недоуменно переглядывались в понедельник журналисты на пресс-конференции в Узбекском агентстве по печати и информации. «А куда звонить, если рубят дерево?» Сотрудник Госкомэкологии диктует номер телефона. В это время с трибуны произносят совершенно другой номер. Я советую звонить 102. По крайней мере, легко запомнить.

На этом фоне 22 января Кабинет Министров принимает Положение о порядке посадки, ухода, рубки и учета деревьев и кустарников. Станет ли этот документ долгожданным спасением для деревьев? Нет. Несмотря на то, что некоторые положения в нем весьма прогрессивны, основная его часть повергает в шок. Кажется, что этот документ фактически узаконивает уничтожение любого дерева.

Начнем с хорошего. Да, всеобщая инвентаризация деревьев — это прекрасно. Если к этому делу подключить еще и интерактивную карту деревьев — то это будет просто Нью-Йорк. Да, объявление всех деревьев старше 100 лет памятниками природы — это то, чего мы ждали. Жаль, что так поздно. Но хотя бы так.

Но далее в документе возникает очень спорный раздел. Список причин, по которым деревья и кустарники подлежат санитарной вырубке. В нем есть четыре пункта, вызывающих огромное сомнение. Это пункты 3, 4, 7 и 8:

- утратившие декоративный вид, вследствие чего портящие вид дворов, улиц и других общественных мест;

- препятствующие функционированию инфраструктуры;

- вызывающие аллергические реакции;

- не соответствующие требованиям строительных норм и правил;

Все эти формулировки можно трактовать как угодно. Серьезно, кто будет решать, портит дерево вид двора или нет? Консилиум ландшафтных дизайнеров? Вряд ли. Скорее — человек с бензопилой, которого мебельный цех задобрил обещанием хорошего «левака».

«В постановлении нужно всячески избегать фраз, которые дают простор для любых действий, стимулируют коррупцию. Иначе любой человек сможет интерпретировать его как угодно», — считает Алексей Волков, руководитель Программы малых грантов Глобального экологического фонда (ПГМ ГЭФ).

«В тексте ничего не сказано о том, что должны быть созданы методические пособия по санитарной обрезке и рубке. В них должны быть использованы точные индикаторы, а не субъективные, как в тексте постановления», — отмечает он.

«Препятствовать функционированию инфраструктуры». Под эту «статью» можно подвести любое дерево. Может быть, сотрудник районного управления благоустройства решит, что дерево мешает распространению 4G-сигнала? Или ветви закрывают рекламный щит?

«У моего друга во дворе корень мощного дерева поднял тротуар. Коммунальщики хотят обрубить корень дерева. Это значит, что оно погибнет. Такая ситуация не может рассматриваться как препятствование функционированию инфраструктуры. Таких формулировок быть не должно. К тексту методического пособия нужно подойти очень серьезно, и им должны заниматься настоящие дендрологи. Они должны советоваться и со строителями, и с коммунальщиками», — считает Алексей Волков.

Абсолютно любое дерево можно обвинить в том, что оно вызывает аллергию. Также непонятно — дерево нужно будет спилить, если оно вызывает аллергию у одного человека? Двух? Десяти?

«Любое дерево может вызывать аллергические реакции. Например, тополиный пух или чинаровые волоски от листьев или плодов — это компонент. Аллергия происходит не на дерево, а на компонент. Любое дерево может быть аллергенным для любого человека. Этот пункт нужно либо конкретизировать, либо вообще убрать. Или нужно разработать уточнения», — утверждает известный лесовод Абдусалом Норматов.

«Любая вещь может быть аллергенной для любого человека. Если у меня аллергия на сливочное масло, это же не значит, что нужно отказаться от производства сливочного масла», — говорит он.

Очень размытое определение «не соответствующие требованиям строительных норм и правил» обнажает конфликт между застройщиками и деревьями. И, кажется, играет на стороне первых. Совершенно непонятно, каким нормам и правилам должны соответствовать наши зеленые друзья.

«Дереву должен быть отдан приоритет перед строительством. Если в корне невозможно изменить план, только тогда дерево может быть срублено за компенсацию. Но если дерево возможно сохранить, то это должно быть сделано. Необходимо пересмотреть систему оценки деревьев и увеличить суммы в разы. С возрастом цена деревьев должна повышаться. Старое дерево — ценнее. В среднем стоимость дерева возрастом в 50 лет в развитых странах оценивается в 200 тысяч долларов США. Если мы сейчас введем реальную экономическую оценку, тогда застройщик десять раз подумает, менять ли ему свой план или убирать дерево», — уверен Алексей Волков.

Несмотря на то, что постановление принято Кабинетом Министров в таком сыром виде, все же есть надежда, что к специалистам прислушаются, и оно будет доработано. Как сказал 28 января на пресс-конференции в УзАПИ начальник Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды Нодир Юнусов, «мы наблюдаем за обсуждением постановления и готовим его толкование».

Это хорошая новость, но зачем стоило выпускать постановление в таком виде, если ему требуется толкование? Почему оно не прошло через обсуждение на портале по обсуждению нормативно-правовых актов? Принимали ли участие в его написании настоящие дендрологи и экологи? Как-то все слишком поспешно. Мы ждали столь долго, давайте подождем еще — только напишите, пожалуйста, простое, ясное и конкретное постановление. С серьезными методическими пособиями по санитарной обрезке и рубке, созданными на основе пособий передовых стран.

На этой же пресс-конференции были озвучены данные о том, что осенью 2018 года в Ташкенте было высажено 168 тысяч деревьев. Кстати, я впервые увидел, что вдоль улиц столицы недавно стали высаживать лиственные деревья, а не наше проклятие — елочки. Тем не менее, мой риторический вопрос с просьбой дать правовую оценку вырубке Сквера Амира Темура в 2009 году остался без внятного ответа. «События десятилетней давности комментировать не стоит», — прозвучало с трибуны.

А было бы неплохо прокомментировать. Нужно иметь смелость признать ошибки, чтобы общество понимало — власти на стороне здравого смысла. Мы же все равно не забудем.

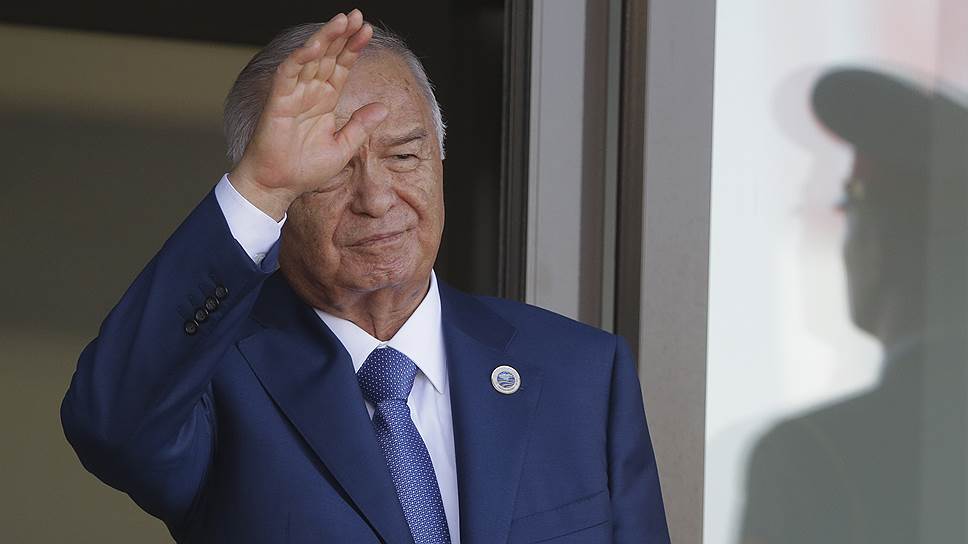

Последний раз я виделся с президентом Каримовым в августе 2004 года, когда уже собирался домой, покидая свой пост посла Японии в Узбекистане. Это было протокольное мероприятие в президентской резиденции, а я сопровождал на переговорах японского министра иностранных дел госпожу Иорико Кавагути. Запомнилась деталь: когда японская делегация по завершении встречи уже прощалась с главой Узбекистана, я нечаянно выронил из рук листок бумаги. А когда собрался его подобрать, проклиная себя за неловкость, президент Каримов, которого на Западе называли беспощадным деспотом и азиатским автократом, нагнулся передо мной, поднял бумажку и молча передал ее мне. Неужели диктатор может нагибаться перед иностранным чиновником? Я почувствовал его симпатию ко мне и после этого ни разу плохо не говорил о нем. Но у этого эпизода была и своя предыстория.

Последний раз я виделся с президентом Каримовым в августе 2004 года, когда уже собирался домой, покидая свой пост посла Японии в Узбекистане. Это было протокольное мероприятие в президентской резиденции, а я сопровождал на переговорах японского министра иностранных дел госпожу Иорико Кавагути. Запомнилась деталь: когда японская делегация по завершении встречи уже прощалась с главой Узбекистана, я нечаянно выронил из рук листок бумаги. А когда собрался его подобрать, проклиная себя за неловкость, президент Каримов, которого на Западе называли беспощадным деспотом и азиатским автократом, нагнулся передо мной, поднял бумажку и молча передал ее мне. Неужели диктатор может нагибаться перед иностранным чиновником? Я почувствовал его симпатию ко мне и после этого ни разу плохо не говорил о нем. Но у этого эпизода была и своя предыстория.