Шейхантаур, 1928-29 год

“А горы всё выше, а горы всё круче”

Фредерик Старр провел краткую ревизию культурного наследия Узбекистана и рассказал о проектах по его сохранению

В ходе IV международного Конгресса «Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса» основатель Института Центральной Азии и Кавказа, Фредерик Старр провел «ревизию» культурного наследия Узбекистана и рассказал, какие усилия необходимо приложить, чтобы сохранить это достояние.

Ученый отметил, что культурное достояние Узбекистана является как региональным, так и общечеловеческим, и стирает все политические и этнические границы.

«При посещении Узбекистана очень быстро вникаешь в его самобытное наследие, в архитектуру, великие памятники Бухары, Самарканда, Хивы и других городов, элегантно рассказывающие о славном прошлом», — сказал Фредерик Старр.

При этом он отметил, что в стране зачастую встречаются случаи неправильной, неграмотной реставрации архитектурных памятников.

Эти ошибочные реставрации стоило бы переделать в свете наших современных знаний об архитектурных сооружениях. Отсутствие строительного камня во многих регионах Узбекистана вынудило древних строителей использовать сырцовый кирпич. Бесчисленные конструкции, построенные из этого материала, со временем, к сожалению, просто растворились. Археологи раскопали некоторые из этих утерянных памятников и обнаружили, что на самом деле они являются сокровищами мировой архитектуры. Это Парфеноны Узбекистана, растворенные в земле. Мы можем только мечтать о восстановлении большого дворца Тимура в Шахрисабзе, ведь прогноз по затратам немыслимо огромен

, — пояснил Старр.

Он предложил реконструировать архитектурное наследие виртуально.

Такой проект мог бы значительно обогатить туризм и древние памятники, а также, конечно, расширить музейные коллекции. Эти виртуальные реконструкции позволили бы будущим поколениям студентов восстановить потерянное прошлое. Не менее важно, что это позволило бы Узбекистану переписать историю мировой архитектуры, добавив великолепные образцы строительного искусства, давно исчезнувшие с этой земли

, — добавил ученый.

Он подчеркнул также, что простые дома жителей и обнесенные стенами комплексы, которые можно найти в древних кварталах Бухары, Самарканда и других исторических городов, порой представляют потенциально больший интерес, нежели грандиозные памятники. Фредерик Старр подчеркнул острую необходимость сохранения этих строений в контексте как интерьера, так и экстерьера. Это касается не только отдельных жилищ, но и целых кварталов — махаллей. Была отмечена необходимость создания Каталога махаллей.

Отвечая на вопрос, как можно спасти это бесценное сокровище и передать его будущим поколениям, ученый сказал, что Узбекистан отчаянно нуждается в законах, которые защитят целые исторические районы, и в гражданском движении за сохранение исторического наследия, которое будет настаивать на том, чтобы такие законы действительно приводились в действие.

«Европа и Америка предлагают прекрасные модели таких законов и гражданских групп защитников памятников старины. Этот опыт предлагается изучить и адаптировать к узбекским реалиям”, — считает Фредерик Старр.

Он добавил, что сохранившаяся и изученная историческая архитектура Узбекистана, великие памятники, а также махалли и частные дома могут стать источником вдохновения для нового поколения узбекских архитекторов. При проектировании зданий и сооружений они могут опираться на традиции великих зодчих прошлого.

Эта задача на данный момент едва поставлена. И это открывает огромные перспективы на будущее. Это ключ к тому, чтобы узбекские города не стали центральноазиатскими версиями Дубая, банальными и пустыми окраинами глобального модернизма, а не обновленным, благородным и вдохновляющим прочтением богатых местных традиций в строительном искусстве

, — отметил эксперт.

Затем он рассказал о такой сокровищнице узбекской культуры, как письменное слово, древние рукописи, и приветствовал усилия по идентификации и оцифровке редких рукописей из Узбекистана, хранящихся в музеях мира, предпринимаемые Председателем Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавсом Абдухаликовым. Фредерик Старр назвал эту инициативу, поддержанную правительством республики и социально ответственным бизнесом, образцом для подражания для других стран.

Древние рукописи должны быть тщательно расшифрованы, отредактированы и переведены на языки, доступные современному читателю. Необходимо перевести их, в первую очередь, на английский язык, и распространить по библиотекам и музеям мира. Это как раз решает задачу популяризации культурного рукописного наследия Узбекистана

, — подчеркнул Старр.

В своем докладе он также коснулся музыкального наследия, подчеркнув, что музыка исчезает гораздо быстрее, чем поэзия. Старр с сожалением отметил, что это древнее наследие за последние несколько десятилетий было значительно упрощено и искажено, также, как и искусство танца.

Наш прямой контакт с древней музыкой из этой страны заключается только в нескольких записях, сделанных в начале XX века. Однако эрудированные узбекские ученые сейчас открывают ключи к расшифровке древних музыкальных текстов, и приступили к задаче освоения тонкостей исполнения. Скоро у нас будут живые мастера этого важного сегмента центральноазиатской культуры. Искажения советского времени тщательно убираются и в танцевальном искусстве, принося потрясающие результаты

, — заявил Старр.

Он рассказал также о еще одном измерении культурного наследия Узбекистана – его богатом вкладе в развитие технологий. Ученый напомнил, что многие древние научные инструменты, в том числе и знаменитая астролябия, позволившая Колумбу добраться до Америки, были отчасти разработаны на территории Узбекистана.

Страна, долгое время бывшая крупнейшим в мире экспортером готовых изделий из хлопка и шелка, теперь возрождает это древнее искусство в чистом виде руками предпринимателей из Ферганской долины. Не менее важно производство бумаги, которой Самарканд прославился на весь мир, а также ножей и клинков из так называемой дамасской стали (кстати, она на самом деле была изобретена в Центральной Азии). А изящная посуда, выполненная как из металла, так и из глины и фаянса! Я весьма рад сообщить, что все эти виды искусства реанимируются в основном молодым поколением квалифицированных дальновидных мыслителей, полностью осознавших творческие связи, которые могут быть созданы между прошлым и будущим

, — сказал Фредерик Старр.

Ученый уделил отдельное внимание работе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана:

Ключ к успеху — вернуть культурное наследие страны во всех его аспектах и использовать его в современном понимании во всех областях. Узбекистан не может и не должен этого делать в одиночку. Иностранные эксперты во многих сферах уже внесли свой вклад в этот процесс и могут сделать гораздо больше в будущем. Сотрудничество между узбекскими и международными экспертами в каждой области сохранения культурного наследия высвободит море энергии и даст результат намного больший, чем каждый мог бы достичь в одиночку. Разумеется, именно такое мышление и породило замечательную группу граждан Узбекистана и международных экспертов, которые собрались сегодня здесь, в Ташкенте

, — заключил ученый.

Стоит отметить, что Указом Президента Узбекистана №6600 «О мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества» в программе дополнительных мер по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства в Республике Узбекистан в 2020-2021 годах в пункте № 9 прописаны задачи по поддержке деятельности мирового сообщества по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Предложения и идеи Фредерика Старра уже находят свое воплощение в работе зарубежных и отечественных ученых – членов Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. Ряд инициатив включен в Дорожную карту работы Общества на 2021 – 2925 гг.

«Он был хранителем еврейской воинской славы»

Марк Фукс: «Последняя должность в ТУРКВО: Нач. штаба гражданской обороны Ташкента»

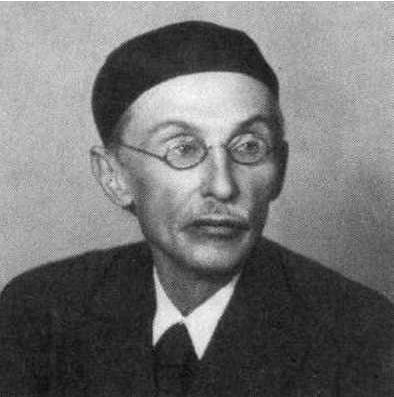

Марк Штейнберг в 2009 году участвовал в конференции по Холокосту в Берлине. Фото Владимира Плетинского.

Памяти еврейского историка, автора книги «Евреи в войнах тысячелетий» Марка Штейнберга

12 декабря 2020 года в возрасте 93 лет ушел из жизни военный обозреватель, историк и публицист, автор книг и статей о еврейской воинской доблести, наш давний и постоянный автор, полковник запаса Марк Иосифович Штейнберг.

Его жизненный путь вмещает целую эпоху и обширную географию – от Украины и Бессарабии до Урала, Средней Азии и США. Марк Штейнберг родился 23 августа 1927 в Умани, детство провел в Кишиневе, потом в эвакуации в Нижнем Тагиле и Ташкенте. В 1948-1982 служил в инженерных войсках и штабе Туркестанского военного округа, впоследствии работал журналистом. С 1991 жил в Нью-Йорке.

Воинская служба была для Марка семейным наследием: дед участвовал в русско-японской войне, отец уже в гражданскую командовал кавалерийским эскадроном, и отдал жизнь в Великую Отечественную. Человек поколения «не успевших на фронт», Марк продолжил путь отца, еврейского воина и мстителя, поступив в военное училище сразу же после войны, прослужил в армии 35 лет, и всю жизнь считал себя солдатом.

Он видел свой долг и миссию в том, чтобы рассказать людям о мужестве евреев-воинов. В своей многократно переизданной монографии «Евреи в войнах тысячелетий» и других книгах, лекциях, выступлениях по ТВ и радио, в многочисленных статьях, широко публиковавшихся в США, Израиле, России, он популяризировал и восстанавливал в правах еврейские биографии и имена с присущей ему харизмой, эрудицией, вкусом, чувством юмора, и исключительным талантом устного рассказчика.

Он был и поэтом. Его шуточные домашние стихи остроумны и изящны, а в лирических, философских сонетах и элегиях слышны голоса его любимых К. Симонова, Б. Слуцкого, Н. Заболоцкого. Эти стихи, как и многие сюжеты из жизни, в виде очерков, вошли в его книгу «Осенние сны» (2018).

Марк Штейнберг верил, что ему даны долгие годы для завершения главного труда –трилогии о евреях в российской, советской и мировой военной истории. Заключительную книгу этого цикла «Еврейский меч России и СССР» (2019), он опубликовал в возрасте 92 лет.

Марк Штейнберг – прекрасный пример того, что называется по-еврейски «а мэнч». По-русски это значит человек с большой буквы. И сама его фамилия символична, поскольку переводится как каменная скала или утес. Его сильный и смелый характер, человечность и идишкайт, его биография и наследие уже является частью нашей общей истории и традиции.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

от главного редактора журнала «ИсраГео» Владимира Плетинского:

Нас с Марком связывали долгие годы сотрудничества. А в 2009 году, нам довелось встретиться не виртуально и очень даже плотно пообщаться. Произошло это в Берлине, во время конференции по проблематике Холокоста. Это если не считать нескольких мимолетных встреч в Ташкенте, где иногда пересекались наши журналистские тропы — но тогда было не до бесед, просто здоровались друг с другом и разбегались по делам насущным.

Несмотря на солидную разницу в возрасте, нам было о чем поговорить. И сфера интересов одна, и знакомых общих немало, и о задумках новых статей и книг было интересно узнать.

— Еврейский народ всегда был героическим, даже задолго до Маккавеев, — говорил Марк тогда. — Эх, если бы найти родословную каждого еврейского героя с времен тех тысячелетий и проследить за этим… К сожалению, это невозможно, изгнание разорвало нить, связывающую нас с нашими далекими предками. Но хотя бы заглянуть вглубь на два-три поколения мы можем.

Несмотря на декабрьский мороз, Марк хотел прогуляться до Бундестага:

— Это же символично — что евреи собрались в поверженном Берлине! Не думай, я не собираюсь, подобно некоторым туристам из бывшего СССР, плевать в сторону Бундестага, просто для меня важно посмотреть на это здание, связанное кровавыми узами с еврейской историей.

Не вышло, слишком плотным был график конференции. Спустя несколько лет я вновь оказался в Берлине и, дойдя до парламента Германии, вспомнил Штейнберга и представил себе, что он стоит рядом.

Марк писал исторические книги и статьи, но и сам был живой историей. Он очень многое успел. А мог бы успеть еще немало — но, к сожалению, годы и здоровье не позволили…

Интересны были и очерки Штейнберга о его службе и внеслужебной жизни. Он не замыкался на одной теме — и проявил в этом свой писательский и журналистский талант.

Покойтесь с миром, дорогой Марк. Ваши труды останутся с нами и нашими потомками, все, кто мог соприкоснуться с ними, поймет, что такое еврейская военная история и какова она, наша еврейская душа.

Лютеранская кирха: 30 лет возобновления службы

Rustam Khusanov в X-places (Tashkent)

Сегодня — 30 лет, как в Лютеранской кирхе на улице Садыка Азимова снова была возобновлена служба. Только спустя какое-то время, когда восстановили документы, оказалось, что это был день смерти её первого пастора Юстуса Юргенсона.

В разные годы Кирху перестраивали, делая двухэтажной, располагали склад, Управление геологии, Общество собаководов и даже общежитие для милиционеров.

В 1977 году, по ходатайству композитора Мухтара Ашрафи, Кирху передали Ташкентской консерватории, фактически сохраняя от сноса.

Её внутреннее убранство сегодня — результат реставрации, которую прихожане сделали своими руками. Рассказывают, что самое сложное было сломать бетонную оркестровую яму перед алтарём.

Вид с телевышки на улицу Навои

«Ташкент – судьба моя»: врачи, которые посвятили жизнь Туркестану

Служению медицине они посвятили практически всю свою жизнь, и сегодня, годы спустя, остаются примером для тех, кто так же принес клятву Гиппократу. В Ташкенте они нашли применение своим знаниям и опыту, обрели славу и вечный покой. Они – русские врачи, чьей судьбой стал Туркестан и помощь его жителям.

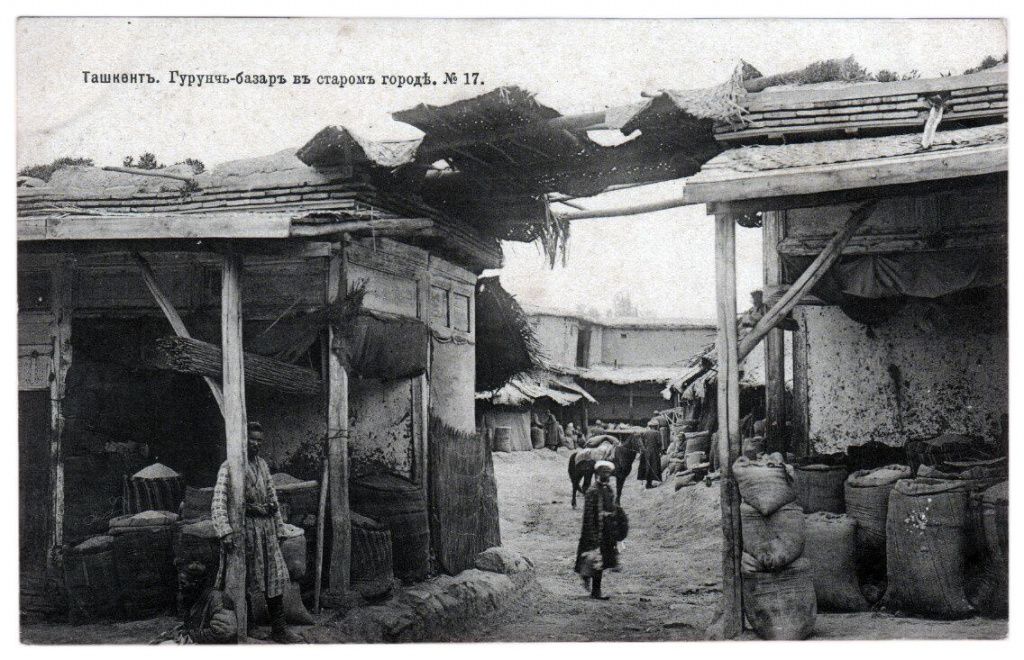

Рисовый базар в Ташкенте. 1890-1900 годы.

Приехали на время – остались навсегда В конце XIX – начале ХХ веков от недугов людей в Туркестане лечили табибы – врачеватели от народной медицины.

Были среди них хирурги – самоучки и травматологи, повивальные бабки. Облегчить страдания больного помогали отвары из лекарственных трав, настои и порошки, мази и эфирные масла, кровопускание. И если одних больных табибам удавалось спасти, то другие обратившиеся, употребив, к примеру, ртуть и прочую химию умирали от отравления.

А вот многие костоправы нередко оказывались на высоте – после манипуляций такого «травматолога» пациент избавлялся от хромоты, болей в спине и шее. Женщинам в то время лечиться у знахарей-мужчин не позволяла религия, потому они следовали их советам на расстоянии. О хворях жен, матерей или дочерей табибам ведали главы семейств. Возможность лечиться у «дохтура» жительницы Ташкента получат только в 1883 году, когда откроется первая лечебница для женщин-мусульманок.

Позже такие амбулатории начнут принимать пациенток в Намангане, Андижане, Маргилане, Коканде и Самарканде. Н. Гундиус, А.Пославская и Е. Мандельштам стали первыми, кто рискнул начать помогать местным детям и матерям, так, как того требовал общий уровень развития медицины. Для этого отважные женщины еще должны были получить разрешение по докладной записке, поданной генералу М. Черняеву, которая в конечном итоге была им удовлетворена. П

оначалу желающих лечиться у женщин-врачей было немного, но после «чудесного» выздоровления тех, кто отважился прийти на прием, потянулись другие жительницы Ташкента. Амбулатория для мужчин появится в 1886 году. Инициаторами ее создания выступят С.Рыжковский, Д.Палиенко, Г.Рождественский и еще четыре врача, вызвавшихся работать безвозмездно, дабы принести пользу «туркестанским людям». Двенадцать с лишним тысяч пациентов разных возрастов осмотрят врачи-волонтеры из России в первый год существования амбулатории.

Позже, когда лечебница начнет разрастаться, при ней начнут работать фельдшеры, их ученики и даже первый врач, принимавший пациентов на платной основе – Соломон Лейбович Шварц. Через десять лет после открытия в год здесь будут принимать до 43 тысяч пациентов. Важно упомянуть, что самым первым лечебным заведением Ташкента являлся еще военный лазарет. Он был открыт в 1868 году, двумя годами позже его преобразуют в военный госпиталь второго класса.

В 1896 году здесь начнет свою работу психиатрическое отделение, а еще через 10 лет – прививочная станция, где станут оказывать помощь больным бешенством. Городская больница, приемный покой и амбулатория среднеазиатской железной дороги, санитарный надзор – один за другим появлялись медицинские заведения в Ташкенте.

Приезжим русским медикам предстояло не только завоевывать доверие жителей мастерством и знанием своего лекарского дела, но и учить язык, становится своими для местного население. Это было непросто, но многие, решившие приехать на время, остались навсегда. Дело совести и чести Петр Фокич Боровский, Леонид Михайлович Исаев, святитель Лука – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, Антонина Алексеевна Шорохова, Алексей Дмитриевич Греков – эти люди, решившие работать на туркестанской земле, боролись с малярией и холерой, помогали малышам появиться на свет, оперировали.

Алексей Дмитриевич Греков родился в 1873 году в Новочеркасске. После окончания Санкт-Петербургской военно-медицинской академии он приезжает в Мерв (сегодня город Мары в Туркменистане), где ему предстояло спасать жителей от малярии, заниматься научной деятельностью. Десять лет спустя он защитит докторскую диссертацию, а в 1911 году Грекова переведут в Ташкент, с которым он свяжет свою судьбу. Старший ординатор военного госпиталя продолжит свои исследования, будет преподавать в медицинском училище, которое откроется в 1918 году, организует кафедру микробиологии при Ташкентском университете в 1920 году, примет участие в создании медицинского факультета этого вуза.

Основатель Санитарно-бактериологического института, его первый директор, Герой труда, профессор Греков оставит после себя свыше пятидесяти научных трудов, книгу «Пятьдесят лет работы врача в Средней Азии» и учеников, которые продолжат его дело, начатое на заре ХХ века. Как начальник Аму-Дарьинского противоэпидемиологического отряда здесь он был на передовой борьбы с чумой. Болезнь, к счастью, обошла специалиста стороной, хотя риск заразиться у Грекова был огромный.

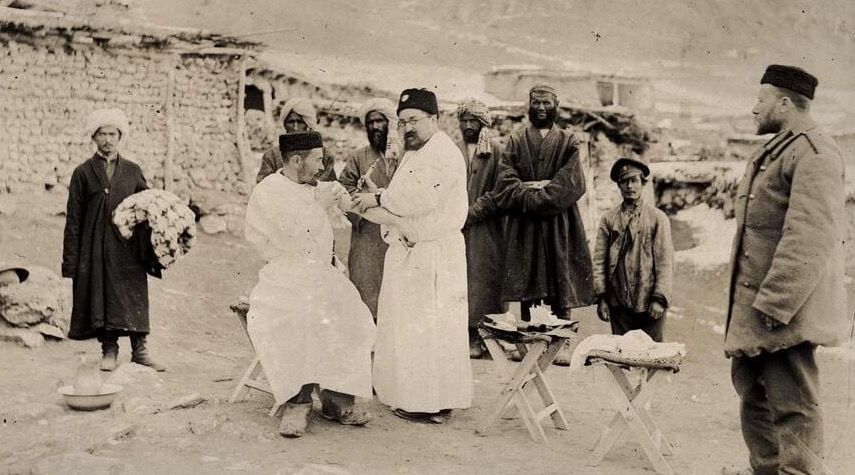

Группа российских медиков на пути к кишлаку Анзоб. Бухарский эмират. 1899 г. Из фотоальбома А.М. Левина «Противочумная экспедиция в Анзоб в русском Туркестане»

Именно Греков докажет возможность получения иммунитета против холеры путем иммунизации холероподобным вибрионом и выделит вакцинный штамм от человека. Алексея Дмитриевича не станет уже в 1957 году, ему будет 84, когда он уйдет из жизни. Легендарного врача, прожившего в Ташкенте почти полвека, похоронят на Боткинском кладбище.

Здесь же нашла вечный покой Антонина Алексеевна Шорохова, также посвятившая Ташкенту практически всю свою жизнь и карьеру. Выпускница Санкт-Петербургского женского медицинского института Шорохова несколько лет после окончания вуза проработала в акушерско-гинекологической клинике вуза ординатором. Потом была Тульская губернская земская больница. И вот в 1916 году двадцатишестилетняя Антонина отправляется в Ташкент, создавать гинекологическое отделение при Новгородской больнице города. Ее девизом было – «материнское счастье есть неотъемлемое право всякой женщины». Помочь сохранить дитя юной матери или той, что носила под сердцем седьмого ребенка, спасти саму женщину, дать надежду той, что мечтает о материнстве – разве это не чудо? Женскому врачу было нелегко работать в новых условиях, но сдаваться она не собиралась. Не позволяли характер и сила воли, но главное, желание доказать, что доверять науке нужно куда больше, нежели повитухам с сомнительной репутацией. Ее слова о настоящем докторе актуальны и сегодня – «современный врач должен быть человеком всесторонне эрудированным, с широким кругозором, внимательным, дисциплинированным человеком с добрым сердцем, готовым пожертвовать собой ради спасения, здоровья и жизни людей».

Шорохова понимала, что одну ошибку, особенно в работе специалиста ее профиля, будут помнить годами, позабыв о подвигах, совершаемых каждый день. Потому совершенствоваться она считала важным всегда, несмотря ни на какие обстоятельства. На земле, ставшей ей родной, Шорохова проживет шестьдесят с лишним лет. Ее вклад здесь оценят по достоинству – наградят орденом Ленина, дважды – орденом Трудового красного знамени, изберут депутатом Верховного Совета Узбекской ССР. Свой долг она выполнит до конца, следуя главной цели – дарить женщинам радость материнства. До своего столетнего юбилея Антонина Алексеевна не доживет всего пару лет, скончавшись в 1979 году. Ташкент навсегда примет и Петра Фокича Боровского. Сначала будет все та же Петербургская военно-медицинская академия, которую будущий профессор окончит с отличием. После – защита докторской диссертации, работа врачом в Маргеланском лазарете. В Ташкент он прибудет в 1892 году, где объявит войну холере.

Запрет на использование воды из нескольких колодцев сделает свое дело – эпидемию удалось остановить. После того, как его исследования, связанные с поиском возбудителя восточной язвы, подвергнут сомнению, Боровский выберет другое направление – хирургию. Открытие, сделанное им в 1894 году, признают почти 40 лет спустя, незадолго до смерти блестящего ученого и хирурга. Герой социалистического труда Петр Фокич 12 лет будет заведовать кафедрой госпитальной хирургии Среднеазиатского медицинского института в Ташкенте. Требовательный к себе, превосходный диагност, он дотошно изучал каждого пациента, прежде чем вынести окончательный диагноз. Коллеги уважали Боровского за добрый нрав и то, что он никогда не отказывал им в поддержке – советом, делом, простым человеческим участием. Он работал, ничуть не жалея себя, вспоминали его ученики, и за день до ухода из жизни был на «боевом» посту. У каждого времени свои герои. Российские врачи, приехавшие в Ташкент сто с лишним лет назад и ставшие его частью, героями себя и не считали. Они просто выполняли свой долг, жили по совести и чести. А значит, все сделанное – было не зря.

Источник.

© ИАЦ МГУ

Языки, родственные узбекскому языку

Источник — телеграм-канал «Дела тонкие».

И ещё про хлебный магазин

Фотографию «Хлебный магазин на углу улиц К. Маркса и Жуковского, 1965 год» дополнил воспоминаниями Георгий Коваль.

«Французское вдохновение»: выставка на свежем воздухе

Посольство Франции в Узбекистане организует выставку репродукций картин узбекских художников, которые в различные годы стали лауреатами программы Французского института «Резиденции в мастерских международного центра искусств в Париже» (Cité internationale des arts de Paris).

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, связанную с карантином, Посольство Франции решило выставить репродукции картин на свежем воздухе, что позволит каждому желающему насладиться искусством таких художников как Бобур Исмаилов, Гафур Кадыров, Инна Сандлер, Юлия Дробова и Джамол Усманов, без риска для своего здоровья.

Программа резиденций в мастерских международного центра искусств в Париже предназначена для деятелей искусства со всего мира, которые желают развивать своё творчество в самом центре мировой культуры, в городе Париже. Лауреаты программ имеют возможность работать над своими творческими и исследовательскими проектами в течение 3-х месяцев. Это минимальный срок, на который Французский Институт предоставляет свои мастерские в распоряжение иностранных артистов. Пребывание в данной структуре, в самом сердце Парижа, позволяет творческим личностям полностью посвятить себя своим проектам, а также поработать в направлении поиска новых идей за пределами обыденного контекста.

Выставленные работы узбекских художников, являются результатов их пребывания в Париже в рамках данной программы. Каждый художник предоставил Посольству Франции свою работу, в которой он видит ту или иную связь с Францией, с его творческой резиденцией в Париже. Кроме картин посетители смогут ознакомиться с краткой биографией данных художников и узнать, какое влияние на их творчество оставило их путешествие во Францию.

Посольство Франции приглашает всех, кто любит и интересуется живописью, посетить выставку на свежем воздухе «Французское вдохновение». Являясь настоящим событием уходящего года, она будет доступна для широкой публики с 22 декабря и продлиться в течении всего января нового 2021 года.

Краткая информация о художниках:

Бобур Исмаилов.

Родился в 1973 году в Ташкенте. Закончил Республиканское художественное училище им. П. Бенькова, и Институт Искусств им. М. Уйгура. Является членом Творческого Союза Академии художеств Узбекистана и обладателем Золотой Медали Академии художеств Узбекистана.

Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан. Обладатель ордена «Мехнат шухрати»

С 1993 года участник международных и республиканских выставок.

С 2000 года по 2016 год организовал персональные выставки в Париже, в Theatre la Comedie, Studio Raspail, Bourse du Commerce, Galerie Alexandre Cadain, Swiss village и во многих других местах. Также его работы были выставлены в Лондоне, Вашингтоне, Москве, Дубае, Ташкенте.

Последние несколько лет сотрудничает с галереей «Frida Foundation» Москва. В 2012 году Бобур Исмоилов стал лауреатом программы Французского института “Творческие резиденции в мастерских Международного центра искусств в Париже”.

Гафур Кадыов

Народный художник Узбекистана. Родился в 1958 году в Ташкентской области. Окончил Республиканский художественный колледж им.Бенькова, Московский Государственный академический аудожественный институт им.Сурикова по направлению монументальной живописи. Работает на кафедре монументальной живописи Национального института искусств и дизайна им.Камолиддина Бехзода. С 1990 является членом Союза художников Академии художеств Узбекистана. С 1982 года участвует на городских, республиканских и международных выставках. В 2002 году награждён серебряной медалью Академии художеств Узбекистана.

В 2006 году был удостоен звания Народного художника Узбекистана.

Работы Гафура Кадырова экспонируются на персональных и художественных выставках в США, Великобритании, Германии, России, Турции, Франции, Сингапуре, Китае и других странах.

В 1991 году проходил творческую резиденцию в Международном центре искусств в Париже.

Инна Сандлер

Художник, дизайнер, иллюстратор. Родилась в 1976 г. в городе Ташкенте. Является членом Творческого объединения академии художеств Узбекистана.

С 1998 г. участвует на различных художественных выставках, проектах, Биеннале Современного Искусства и Арт резиденциях. В 2015 году Инна Сандлер стала лауреатом программы Французского института “Творческие резиденции в мастерских Международного центра искусств в Париже”. В 2016, 2017 и 2019 годах находилась в творческой резиденции в Международном центре искусств в Париже. В эти же годы организовала персональные выставки в галереях Парижа и Ташкента. С 1998 по 2020 г. сделала дизайн и иллюстрации около 30 книг.

Джамол Усманов

Родился в 1961 году в Ташкенте. В 1986 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Островского, отделение станковой живописи. Живет и работает в Ташкенте.

С 1986 года участник Республиканских, международных и зарубежных выставок (США, Голландия, Германия, Россия, Швейцария, Китай, Корея и др.).

Джамол Усманов многогранный художник, плодотворно и самобытно работающий как в изобразительном (живопись, скульптура), так и в актуальном искусстве (инсталляции, видеоарт).

Творчество Джамала Усманова наполнено лиризмом, изысканностью, проникнуто глубоким философским содержанием, одухотворенностью и возвышенной чистотой.

Юлия Дробова

Юлия Дробова родилась в 1984 году в Ташкенте. В 2007 году закончила магистратуру по направлению «Дизайн» Ташкентского Архитектурно-строительного института.

В 2010 году Юлия Дробова стала лауреатом программы Французского института “Творческие резиденции в мастерских Международного центра искусств в Париже”. Результатом поездки стала персональная выставка во Французском институте Узбекистана, где были представлены графические работы, фотографии и инсталляция. С 2006 года участвует в различных выставках и культурных проектах. В настоящее время Юлия живет и работает в Берлине, делает иллюстрации для различных печатных изданий, детских книг и коммерческих проектов.

Исповедь альпинистки

Григорий Требисовский

Ещё одна печальная новость этого високосного года, сегодня в Петербурге, на 89 году жизни умерла Ия Алексеевна Попова, мастер спорта СССР по альпинизму с 1959 года, одна из старейших альпинистов и инструкторов Узбекистана. Светлая память!

Одна из её публикаций.

Попова Ия Алексеевна – 2 января 1932 г.р., по гороскопу «обезьяна» – насмешница, «козерог» – со всеми вытекающими свойствами.

Однажды было лето – оно внезапно началось.

Однажды было лето – оно так много значило.

Однажды было лето, что в памяти теряется,

Однажды было лето – оно не повторяется.Ю. Кукин

Введение.

Эта статья написана мною не как историко-хронологический отчет о «карьере» альпинистки.

Я ставила перед собой цель рассказать о роли альпинизма в моей жизни, не только, как спортсменки, а скорее – как человека. Рассказать о каких-то интересных встречах в горах, о достойных людях, о нестандартных ситуациях, которые повлияли на моё мироощущение и мировосприятие. Рассказать в какой-то мере и о себе, своих размышлениях.

Естественно, что не только альпинизм формировал меня, как личность, но в альпинизме всё звучит ярче, сильнее и проникает в душу гораздо глубже и остается надолго, может быть навсегда…. «Здесь вам не равнина – здесь климат иной…». Возможно, так воспринимаю это только я….

В секции альпинизма Ташкентского Университета.

Я училась на Химфаке Ташкентского Государственного Университета и жила в Ташкенте с мамой.

1955 г. Попова и А. Султанов – дипломанты химфака за экспериментом

Химфак для меня был местом не только учебы. Как только я немного освоилась на факультете, то стала участвовать в жизни культмассового сектора факультета (я играла на рояле, пела какие-то песенки, была всегда веселой и жизнерадостной), активно начала играть в волейбол за химфак. И между этими «делами» училась, не могу сказать, что отдавала учёбе много времени.

Но сессии как-то сдавала, иногда что-то приходилось пересдавать, но я не печалилась, а «бодалась», чтобы исправить ситуацию.

Я уже играла в волейбол за сборную Университета, когда увидела объявление о наборе в секцию альпинизма Университета – так, мне кажется, начинался альпинизм у всех.

Я пошла на общее собрание, послушать, посмотреть… Собрание вел Юра Израэль – высокий, красивый, с пшеничным чубом вьющихся волос и арийским профилем. Говорил про альпинизм эмоционально и увлекательно. Показывал слайды. Возможно, у него тогда был по альпинизму третий разряд, но вел он себя, как большой мастер.

Ну, как тут, скажите, пожалуйста, не пойти в альпинизм?! «А теперь тот, кто хочет записаться в секцию – подойдите к столу». Я не подошла, а подскочила. Вот так я и стала альпинисткой.

Дальше, тоже, как у всех, начались лекции, занятия на скалах, на снегу. Лекции нам читали ребята с физфака: Ю. Израэль, Б. Левин, В. Кленов, но самые интересные лекции были у Владимира Иосифовича Рацека – известного уже тогда альпиниста и географа.

О своих скромных успехах много не скажешь: маленькая, худенькая, юркая – по скалам я лазила неплохо. На снегу эти качества мне помогали мало. Физически я была подготовлена достаточно: сказались тренировки в сборной Университета по волейболу – нас «гоняли» прилично. В общем – все шло своим путем. И было это весной 1950 года.

Зачетное восхождение мы с Карповым П. совершали на вершину Большой Чимган.

Не знаю – почему, но каких-то ярких воспоминаний у меня от этого восхождения не осталось. Наверное, потому что вели нас в каком-то большом строю (шли не только участники нашей секции, но и других коллективов), я видела пятки впереди идущего, все было достаточно утомительно. Я стала значкисткой – «Альпинист СССР 1 ступени».

Ура!

Альпинистский лагерь «Талгар». Трагедия на вершине «Сыпучая»

Летом 1950 года я и моя подруга Катя Бенюта поехали в альплагерь «Талгар» (Тогда это альплагерь назывался «Металлург»). Это был замечательный лагерь в горах Тянь-Шаня. Красоту природы этого района словами, чтобы было адекватно действительности, передать невозможно. Наш восторг описать трудно. Одно плохо – длиннющие подходы не только к маршрутам, но и к местам занятий. Надо сказать, что инструктора нас не жалели – гоняли с удовольствием. Бывало и так, что инструктор заявлял, что тот, кто придет, например, к месту скальных занятий последним – будет отчислен. В нашем отделении (инструктор Павел Меняйлов) такого не было. Но о подобных вариантах мы знали все.

И вот прошли все занятия. Мы идем на восхождения. Сейчас я уже деталей не вспомню. Но мне кажется, что шли мы одним выходом на две вершины. Как оказалось – наш инструктор Меняйлов решил, что мы сразу пройдем обе вершины (они стояли в одном гребне) за один день.

Это было явное нарушение плана похода, но нас никто не спрашивал, а мы вопросов не задавали: кто мы такие, чтобы контролировать инструктора?! Потому на пути к вершине «Сыпучая» мы были во второй половине дня, а с ночевок вышли затемно. Двигались по гребню лихо, зашли на вершину, немного отдохнули, а дальше нас ждал спуск по длинному снежному склону с одним местом выходов скал. Я очень хорошо помню, что в начале спуска я ногой столкнула вниз камень: он покатился по снегу прямо на эти скалки. Об этом я сказала Меняйлову. Он меня успокоил, что все будет нормально. Павел привязал к себе меня, последней шла Катя.

Павел двинулся вниз вдоль предвершинного пологого и короткого скального гребешка первым. Вот тут все детально я уже не помню, а, кроме того, я не все и видела. Предполагаю, что страховку Павел организовал через ледоруб в снегу под скалами. Конечно, для страховки идущих вверху двух девиц – значкисток с минимальным опытом, к тому же еще и уставших, этого было недостаточно, а точнее – была явная ошибка тренера. Это я поняла, когда уже стала грамотным инструктором. Последней шла Катя – она была высокая и тяжелая. Двигаясь по склону на пятках (ботинки со стертыми триконями – это отмечено в акте разбора несчастного случая (НС), который я читала много лет спустя), я поскользнулась, упала, сразу перевернулась на живот и стала скрести ледорубом. Все, как меня учили. Сейчас понимаю: для силы, тянувшей нас вниз, это было, что слону дробина. Помню, что с ужасающей скоростью на меня сверху двигались ботинки Кати: она упала на спину и так неслась вниз. Естественно, что обе мы сдернули инструктора, и все покатились… куда? На выходы скал. Наверное, инстинктивно я закрыла руками лицо. Бог спас меня – я от рывков веревки выстегнулась из карабина (карабины тогда были без муфт) и дальше уже падала одна. Пролетела немного, потому что, когда остановилась, то смогла подойти к Кате и Павлу. Они тоже остановились, но под скалами. Их протащило посередине скал, а я, скорее всего, пролетела по касательной. Павел был жив и кричал. А Катя молчала.

Я подошла к ней. Каким-то образом я поняла, что Катя мертва. Соображала я мало и с большим трудом, но это поняла. Сверху к нам по снегу «глиссировал» инструктор параллельного отделения (они были где-то рядом) – Александр Кузнецов.

За ним спешили его ребята. Кто-то из них помог мне спуститься вниз до травы. Потом – ничего на какое-то время не помню. Лицо было все ободрано, ободраны до мяса руки, не могла дышать – что-то болело в груди. К утру пришел спасательный отряд, врач. Катя погибла…. Потом для меня началась совершенно непонятная история. Приходили члены комиссии по разбору НС, пытались подвести меня к словам, что это я во всем виновата, потому что я упала первая. Был только один человек – Саша Кузнецов,

который приходил ко мне в медпункт (меня туда положили с перевязанными руками и поломанными ребрами) и говорил, чтобы я ничего не подписывала. Он, и моя ему благодарность, приходил и приносил еду. Есть сама я могла с большим трудом, потому что обе руки были сильно воспалены, загноились и на две трети оказались забинтованными, как в гипсе.

Саша помогал мне. Приходили и участники других отделений. До сегодняшнего дня я не понимаю – что меняли мои слова, даже мое признание вины – я упала первой, а потом покатились все? Но ведь инструктор на то и инструктор, чтобы предположить возможность срыва при такой расстановке участников и обеспечить работающую страховку.

Возможно, учебная часть лагеря как-то пыталась спасти Меняйлова от разгромной дисквалификации, потому что в те годы в случае гибели участников, как правило, инструктора «раздевали» догола: снимали все звания и регалии. Что-что, а судить у нас умели. В общем, потом меня оставили в покое. Отпустили домой. Внизу, в Алма-Ате меня увидела мама Кати, она сказала: «Почему же ты осталась жива?!». Наверное, она имела право на такие слова. Я её поняла, не обиделась, хотя было горько.

В Ташкенте, под руководством Аси Нарижной (она потом уехала в Ленинград и жила в Ленинграде, ходила в горы) обвинения посыпались, как из рога изобилия. Но, кроме судей, нашлись и защитники. Все-таки меня «в наказание» не взяли на какие-то последующие сборы. Но альпинизм я не бросила.

Уже инструктор

Потом я выполнила в Чимгане норматив третьего спортивного разряда. И вот тут произошло очень важное в моей альпинистской «карьере» событие: В.И. Рацек – выдающийся исследователь-альпинист и географ, кроме того – отличный человек – зимой 1952 года взял меня на сборы по подготовке младших инструкторов альпинизма.

Окончила эти сборы я вполне успешно и стала необыкновенно важным человеком: младшим инструктором альпинизма. Быть этим инструктором мне очень нравилось. Нравилось проводить занятия с «новичками», опекать их, заботиться о них.

Тогда я не задумывалась, что сама-то еще мало чего знаю и умею, но действовать в качестве инструктора (учителя) мне хотелось невероятно. Это спустя много-много лет, я поняла, что педагогическая, то есть – инструкторская, тренерская деятельность позволяет реализоваться каким-то моим, тогда не известным мне, качествам личности.

Эти качества – умение организоваться, организовать и повести за собой, требовательность к себе и другим, высокая степень контроля и самоконтроля, постоянное желание самой узнавать что-то новое и передавать другим эти знания. А уж об увлеченности горами и трепетном к ним отношении нечего и говорить!

В жизни ничего не происходит случайно: человек сам своими помыслами, действиями и поступками приводит себя к тому, к чему приходит – что с ним, как кажется, случается. Вот и со мной произошло именно так. Весной 1952 года Альберт Арзанов – Ташкентский альпинист и инструктор альпинизма (читайте в этой книге статью «Арзанов Альберт Ишханович (1928-1959)»)

– был приглашен Московскими альпинистскими властями на должность начальника учебной части альплагеря «Урожай» (позже был переименован в а/л «Дугоба»). Он стал набирать для летней работы в «Урожае» инструкторов. А их в Ташкенте было – «раз-два и обчёлся». И Альберт позвал меня. Представляете – что это была за радость?! Мало того, что в горы; мало того, что работать инструктором, так за это еще и зарплату платить будут! Ошарашив совершенно маму, которая всегда и во всем меня поддерживала, я укатила в горы на всё лето.

Маленький палаточный (4-х местные палатки) городок альплагеря расположился на берегу реки Дугоба. Горный район в Алайском хребте.

Сколько было в лагере инструкторов, точно не помню, но знаю, что их было совсем мало.

Район новый в альпинистском смысле, пройденных маршрутов на вершины не было, да и вершины сами все были нехожеными. Даже картосхем толковых не было. Мы с Арзановым для начала стали искать подходящие места для занятий на скалах, на снегу, на льду. А еще надо было подняться на ближайшие вершины, чтобы освоить и классифицировать по трудности простейшие маршруты. Так появились названия Замок, Гандакуш, Калькуш, Улитор, Ак-Таш (это все местные названия), Фергана. С Альбертом мы взошли на все эти вершины. Появились маршруты от 1 до 3 к/тр.

Альплагерь был готов принять новичков. Все это было сделано под руководством и при участии Альберта Арзанова, который, я бы сказала, открыл этот район, и этот альплагерь для альпинистов всей нашей страны. Мне кажется, что об А. Арзанове и его деятельности в альпинизме незаслуженно мало известно, незаслуженно мало написано.

Не стану подробно рассказывать о работе, скажу только, что в Ташкент я вернулась где-то в конце сентября – в начале октября. На химфаке уже начались занятия и уже студентов стали отправлять на сбор хлопка. Я пропустила учёбу и не успела выполнить несколько практических занятий по физической химии. Заведующий кафедрой физхимии мне ясно сказал, что к зачету в конце семестра он меня не допустит. Никакие просьбы и обещания мне не помогли.

Меня отправили в академический отпуск на год, хорошо еще, что не исключили совсем. Я была счастлива: год свободы!!!

Правда и стипендии тоже не стало…. Стыдно было перед мамой, потому что лишних денег у нас не было. Я пошла работать в какую-то школу пионервожатой, чтобы хоть немного участвовать финансами в жизни семьи.

А весной 1953 года пришло ко мне счастье: меня позвали водить на вершину Чимгана курсантов Ленинского Военного Училища в рамках их альпинистской подготовки. Позвал меня и мою подругу Маринку Коноплёву Виталий Ноздрюхин, известный в Ташкенте альпинист, начинавший ходить на Кавказе. Виталий руководил обучением курсантов.

Позднее я вышла за Виталия замуж.

Расписание нашей «работы» было таким: часам к 12 дня курсантов со старшим командиром привозили на машинах из Ташкента в Чимган. После обеда мы поднимались с курсантами на Западный гребень вершины Чимган, по пути занимались с ними техникой передвижения по травянистым склонам, по снегу. На гребне ставили маленькие палатки – «памирки» и на гребне ночевали. На рассвете выходили на восхождение. После спуска с вершины курсанты возвращались в Ташкент. Мы отдыхали и ожидали утром следующего дня новую группу. И такая круговерть продолжалась, наверное, вторую половину апреля и весь май-месяц.

Были и смешные истории.

Курсанты – здоровые ребята, но они не знали, что в горах одного здоровья недостаточно – нужна выносливость и воля. Приехав, они картинно отжимались на траве, делали стойки на руках – в общем «выпендривались». Мы на это смотрели с улыбкой: «Давайте, мальчики, давайте. А что вы скажете, когда пойдем на гору?». Мы-то с Маринкой за первые дни набрали такую спортивную форму, что хоть бегом на гребень Чимгана. На одном из таких восхождений народ стал «вымирать»: силы кончались, а выносливости было маловато.

Цепочка курсантов растянулась, появились отстающие, кто-то и вообще сел около тропы. А впереди снежные крутые склоны…. К нам подошел командир и сказал: «Девчонки, вы можете выйти вперед на небольшое расстояние и так двигаться впереди перед их носом?» Мы рассмеялись и «рванули» вперед. А ветер дул по ходу, и мы слышали, что говорил курсантам командир. «Вы! мужики вы или нет?! Вы видите – впереди идут какие-то две малявки, какие-то маленькие засранки, в чем только душа держится?! Вы думаете – им легко?

Но они же идут, не садятся ж…й (из песни командира слов не выкинешь) на снег! А ну – вперед!». И самое смешное, что это подействовало – ребята как-то встряхнулись, засмеялись и пошли резвее.

А уж как смеялись мы! Когда приехала следующая группа – к нам подошли курсанты и спросили: не те ли мы девчата, что «затащили» на Чимган вчерашних ребят? Мы, гордо задрав загорелые и облупленные носы, ответили: «Да, это мы! Так что готовьтесь». Дурочки и задаваки.

Школа инструкторов альпинизма на Кавказе

Ближе к лету 1953 года на Узбекистан выделили одну бесплатную путевку на Кавказ, в альплагерь «Цей», в Школу подготовки инструкторов. Оказалось, что в этот период никто, кроме меня (я ж была на вольных хлебах), ехать на Кавказ не мог. Мне профсоюз даже и дорогу на Кавказ и обратно оплатил, вот такие были времена! А я подумала – вот и научусь еще чему-то: Кавказ есть Кавказ, там лучшие в Союзе инструктора работают, там и горы другие, новых людей увижу. Села в поезд и поехала. И не боялась ведь ничего и никого: и такие были времена.

Кто бывал в горах Кавказа – знает, что Цейское ущелье – это красота обалденная!

Вот там и работала профсоюзная Школа по подготовке инструкторов альпинизма. Я попала в отделение женщины-инструктора, её звали Юля, а фамилии не помню, она, по сравнению со мной, была уже «немолодая»: может лет 35-40. На серьезные восхождения, по-моему, она уже не ходила. Красивая женщина, немного располневшая, не в лучшей спортивной форме, на лице её периодически блуждала высокомерная улыбка. Мне показалось, что ко мне она особой симпатией не прониклась.

Так как я уже одну школу закончила и имела 4 смены работы с новичками, то какие-то огрехи в действиях своего инструктора я видела, но никогда! не показывала вида. При занятиях на скалах Юля любила снять ботинки – «трикони» и гулять по площадке верхней страховки босиком, в ярко синих красивых носках. Был зачет по организации транспортировки пострадавшего на скалах. Я оказалась руководителем этого мероприятия.

Площадка маленькая, веревок много, народу тоже. Сумятица. «Пострадавший» укреплен на спине своего товарища. Начинается спуск. И тут Юля оказалась в своих шикарных синих носках у меня под ногами (в полном смысле слова), а ноги-то мои в «триконях»! Дальше понятно, что случилось. Дикий крик Юли: я наступила на синие носки! А в синих носках нога Юли! Хорошо, что я только краем своего ботинка задела её ногу. Я и сама сначала перепугалась до полуобморочного состояния. Но быстро пришла в себя, закричала, чтобы принесли аптечку. Тогда и поняла, что все не так страшно. Небольшие царапины, кое-где содрана кожа.

Но назавтра меня перевели в другое отделение. Начальник отделения Шакир Тенишев – огромных габаритов мужик – был отличнейший инструктор, с большим опытом восхождений и работы на Кавказе! Шакир учил меня передвигаться на кошках по леднику быстро и без страха, прыгать через трещины, забивать ледовые крючья.

В Азии льда для занятий, практически, нет. И Шакир, не жалея сил и внимания, упрямо добивался, чтобы я научилась этой непростой технике. Низкий поклон ему за это. Потом мы часто встречались на Кавказе и по-доброму улыбались друг другу.

Однако тихо и мирно окончить Школу мне не пришлось. Цикл обучения был закончен. Школа всем составом должна была идти через перевалы в другой район Кавказа. По пути участникам надлежало на практике показать – чему они научились. Отличное мероприятие. И я ждала этого похода. Но за день до выхода в поход у меня (и еще у нескольких участников школы) заболело горло, поднялась температура: диагноз – ангина и отстранение от похода. Реви, не реви – надо лечиться и только потом (никакого похода!) переехать на машине в ущелье Баксан, в альплагерь «Шахтер».

В новом для меня районе – Баксанское ущелье – я сходила, как учебный руководитель, на зачетное восхождение, там я сдала экзамен (в комиссии был Виталий Абалаков) и получила (вторично) звание младшего инструктора альпинизма. Баксанское ущелье – это легендарное место на Кавказе и побывать там – мечта всех начинающих альпинистов. И сердце моё все время трепетало от радости, что вот и я «в Баксане»! «Опять я Баксаном любуюсь, как сказкой»…

Не могу не сказать, что, окончив Школу на Кавказе, я стала инструктором, совершенно другого уровня: мой стиль работы с участниками, безусловно, изменился. Я приобрела массу новых знаний и умений и, как следствие – обоснованную уверенность в работе. Время от времени я вспоминала и анализировала наше восхождение на вершину Сыпучая… Действия П. Меняйлова меня, мягко говоря, удивляли: сколько же недопустимых ошибок им было сделано!

В то время, пока я болела, в Цейском ущелье прошел большой оползень (сель) – результат длительных проливных дождей и ослабления прочности склонов. Этот сель был настолько мощным, что, практически, снес, затопил весь альпинистский лагерь «Медик». Я не могу сегодня назвать точной даты этой природной катастрофы, но помню, что происходило это дождливой ночью. Нас всех – участников альплагеря «Цей» и остатки Школы – собрали в клубе лагеря «Цей»

. Кто-то из спасательного отряда в полной темноте (сель порвал провода и повалил столбы линии электропередач), тонким, напряженным голосом стал рассказывать, несколько трагично, что сошел сель, и угроза повторной катастрофы сохраняется. Но точной информации не было (и быть не могло). На меня всё это произвело большое впечатление, не скрою – было страшно и ничего не понятно.

Спустя десятки лет, я услышала этот голос и спросила обладателя: «В 1953 году Вы не работали начспасом в Цее?» – он ответил: «Работал»…. Альпинистский лагерь «Медик» был разрушен напрочь, его так и не стали восстанавливать. Мы ходили туда – помогали искать в завалах хоть какие-то документы участников и сотрудников лагеря, которые ночью от ужаса бежали кто куда. Кругом лежали застывшие потоки грязи с камнями разной величины…

Разбросанные вещи, мебель… Сель утащил вниз даже стационарные деревянные домики… Реки и ручьи были переполнены водой, мосты – снесены…

Все напоминало страшноватую сказку.

Обученная и окрыленная я вернулась в Ташкент. И в 54-55 гг. работала в а/л «Урожай» командиром отряда новичков и значкистов. Ходила в Чимгане, в «Урожае» на восхождения, выполняя постепенно нормы 2-го разряда и выше.

Однажды с отрядом новичков я поднималась на какой-то перевал – в те годы было требование перевального похода. Подъем на перевал протяженный, по мелкой осыпи с лежащими большими камнями. Жара, воды нет, идем уже больше часа, рюкзаки у моих новичков нелёгкие, а еще вверх «пилить» и «пилить». Решили сесть передохнуть.

Я всех расположила с краю осыпи, люди сидели боком к склону. Вроде бы – все безопасно. Но один из молодых и шустрых инструкторов (я не заметила, как это произошло: что-то объясняла участникам) вдруг оказался над сидящими людьми. Он «ловко» прыгнул, сдвинул склон, и сверху почти прямо на отряд пошел огромный камень.

Дальше я почти ничего не помню. Все мне рассказал Виля Корчевский

– мой самый опытный помощник и моя опора в работе с отрядом. Он сказал, что я молниеносно вскочила и заорала: «Встать, тра-та-та вашу… тра-та-та мать… тра-та-та все вправо!», это был громкий поток нецензурной брани.

Буквально в одну секунду народ вскочил, не оценивая самой опасности, а от моего короткого и мощного «сигнала», и убежал вправо, совсем к краю осыпи. Камень пролетел мимо, он даже не задел брошенных рюкзаков. Я рассказала это для того, чтобы стало понятно, как критическая ситуация может мобилизовать человека. Не хочу лукавить и говорить, что я никогда не знала неприличных слов. Во время войны я какой-то период времени была в детском доме в Кировской области (г. Малмыж), там я научилась всему и «матерным» словам в том числе. Но я никогда, никогда не использовала этих слов в своем общении.

Эти слова были, я так думаю, складированы в подсознании. И в аварийной ситуации они «вышли на работу» и сделали своё дело. Нерадивый инструктор (а ругань относилась к нему в первую очередь, и он знал это) шел потом, молча, низко опустив голову. Я с ним о случившемся больше никогда не разговаривала. Участникам, моим новичкам я принесла извинения за такой «педагогический» прием. Они улыбались, смеялись и говорили, что, де, зато все в один миг сделали то, что надо.

А, с большой вероятностью, могла произойти авария. Я считаю, что тут моей большой заслуги не было, потому что за меня, практически, все сделало подсознание: животный инстинктивный страх – реакция – действие. Вообще-то, я очень не люблю использование в разговоре, как бы походя, нашего русского мата.

В команде «Эльчибековцев»

В 1956-1957 гг. я в горы не ездила: у меня родился сын Вадим Ноздрюхин.

Мама я была молодая и, как видится сегодня, глупая, потому что не понимала, что мои занятия альпинизмом забирают маму у сына. Притом, что я бесконечно любила своего Вадюшку, я позволяла себе в это время все заботы о нем переложить на свою маму. Слава Богу, Вадик вырос отличным сыном и человеком. Я довольно рано стала возить его в горы.

Он ходил на хорошие восхождения с ребятами нашей секции. Но позднее, когда Вадик окончил биофак ТашГУ, он круглогодично стал работать в горах на метеостанции ледника Абрамова, и опыт альпиниста ему помогал в работе. Однако дальнейшие занятия альпинизмом стали неактуальными: горы были всегда рядом.

В 58 году мама моя – Нина Ивановна Пилявская – согласилась отпустить меня на восхождения в команде Вадима Эльчибекова. Вадим «вешал лапшу» маме, что поездка не опасная, что они меня берут, потому что я очень хорошо пою, что я веселая и заводная. И мама поверила – Вадька мог убедить кого угодно.

А фактически в 1958 году я сделала в группе Эльчибекова все свои самые лучшие восхождения. Но надо сказать немного о команде ребят, которые в те годы ходили с Вадимом. Вадима я, естественно, знала давно, потому что мы почти в одно время начали заниматься альпинизмом.

И я очень дружила с Эльчибековым, он умел дружить преданно и по-настоящему. Мы обсуждали все, что касалось альпинизма и нашей жизни. Я бывала дома, в его семье. У него была замечательная бабушка. Необычайно гостеприимно угощала всех, кто приходил в гости. Мне запомнились её котлеты необыкновенной вкусноты. Мама Вадика занимала высокий пост в Совете Министров УзССР. И однажды оказала мне очень весомую и жизненно важную помощь.

Не могу не вспомнить, как в один прекрасный вечер друг Вадима – Е. Персианов – привел домой Вадика в весьма крепком подпитии. Персианов постучал в дверь квартиры. Дверь открыла бабушка. Внук, практически, рухнул к её ногам. «Бедный мальчик, как ты устал на работе!», – всплеснула руками эта святая женщина. Эта история, как легенда передавалась от человека к человеку!

В то время в команде Вадима собрались ребята – в основном студенты Ташкентского Политехнического Института. Виля Корчевский, Миша Гиленко, Женя Персианов, Виталий Сац-Дмитрук, помню хорошо и других – Диму Андреева (Димка был человеком огромной души, набит чувством юмора и любви к жизни), Колю Луцыка, Гену Овчарова и др. Многих, к сожалению, уже нет….

Все эти ребята – светлые головы, сегодня их назвали бы интеллектуалами. Они неплохо учились, много читали, много всего знали, любили петь, знали много стихов. Общаться с ними – одно удовольствие. Быть с ними в одном коллективе – мечта. Поэтому я, конечно, ощущала себя совершенно счастливой. Сам Эльчибеков – личность яркая, незаурядная, щедрая, с распахнутой душой, великолепный организатор. Отличный альпинист. Отличный товарищ. В этой группе (у меня уже был 1 разряд) я ходила на замечательные восхождения и совершенно неважно – какой категории сложности были маршруты.

Первовосхождение на вершину Гаджир.

Ясно, что раз – первовосхождение, то знали мы и о горе, и о намеченном маршруте очень мало. Это были времена, когда еще не было очень строгих требований к оформлению маршрутных листов. Мы и сам маршрут четко увидели только с перевала Гаджир. Скалы, местами серьезные, снежные участки и снова скалы.

В общем – спускались мы с горы почти в полной темноте. Я не знаю, какие ощущения испытывали другие, но во мне страха от неопределенности не было совершенно. Во многих местах мы спускались по пути подъема, где-то уходили в сторону.

Эльчибеков был необыкновенно серьезен и осторожен: все мало-мальски опасные участки провешивались веревками. Очень хорошо оказаться внизу около палаток! Вадим в разговоре со мной позже сказал: «Ты, Попиха (так меня тогда называли друзья), какая-то или железная или глупая: ничего не боишься». Я подумала: «Скорее второе. Потому что ничего не боятся только глупые люди».

Первопрохождение траверса Шаит-Бурсун.

Траверсы, как правило, сложны своей протяженностью. А это значит – много груза на каждого человека на всем маршруте. Это значит своеобразная тактика работы: надо сохранить запас сил, продуктов, снаряжения на весь траверс.

Выход к Шаиту начинался с подъема на перевал (не помню названия) по крутющему снежному склону. Снег рыхлый, формировать ступени на нем очень тяжело. Ну, и мы понимали, что склон лавинно небезопасен. Потому вышли затемно, двигались прямо вверх. Я думаю, что альпинистам, которые попадали на такие склоны, наши действия понятны. Умотались все и вконец.

О себе я молчу. Вадим, по-моему, с Сережей Саввоном (может быть, был еще кто-то) нашли в себе силы выйти на обработку скальных взлетов для завтрашнего движения. А меня и Виталия Сац-Дмитрука оставили готовить площадку под палатку. Никаких подходящих мест для этого мы не нашли, пришлось что-то расчищать, носить какие-то плиты и укладывать их одна к другой. И вот тут я поняла, что такое усталость, когда просто теряешь управление собой. В голове шумит, а высота-то совсем небольшая еще. Это не горная болезнь. Я ничего не сказала Виталию, но этот внимательный друг все увидел сам.

Сразу же набил крючья, натянул на полке перила, велел мне пристегнуться. Он ничего не спрашивал, не жалел меня, не ограждал от нагрузки. Какой же это был замечательный и тонкий Человек! Мы вместе ра-а-а-б-о-о-тали! И постепенно, очень постепенно я приходила в себя. «Строительство» заняло, я думаю, несколько часов. А потом мы топили снег для чая, может быть, даже что-то варили. Как я была благодарна Виталию за его такт и понимание! Он трогательно оберегал меня.

А ночью, краем задев наши следы, с перевала сошла мощная лавина…. Спали, если это можно было назвать сном, мы очень сложно, потому что все были пристегнуты к перилам, проходящим по коньку палатки. Когда утром осторожно, ну очень осторожно! мы один за другим выползали из палатки, то Эльчибеков отметил: «Хорошо, что мы к краю площадки положили Попиху, а не меня – стащил бы я всю палатку своим весом к… матери!».

И, правда, палатка вместе с нашей «конструкцией» настораживающе повисла на краю площадки. Хорошо, что хорошо кончается. И мы продолжили путь: перила, перила, перила. Как ребята здорово эти перила вывесили: и для идущего по перилам минимум сложностей и опасности, и для последнего – крючья были забиты очень грамотно. Я все это отмечала, училась. Больше я так не уставала.

Первопрохождение на пик Узбекистан «по подушке»

На этом маршруте начинаешь подниматься по границе снега и скал, не выходя вправо на «снежные просторы». А хочется – кажется, что там попроще. Но Эльчибеков упрямо месит снег по левому краю. Техника движения на снегу всем известна – мы ничего не изобретали. И вдруг Володя Кленов говорит эдак в эфир: «А это почему не все члены группы топчут снег?».

Кленов делает шаг в сторону. За Кленовым иду я. Думаю: «Ах, ты гад Кленов!» и начинаю топтать ступени. А ножки-то короткие, ступени частые (для мужиков), хотя снег вполне рабочий, не очень трудозатратный. Народ наблюдает с интересом – когда Попиха пошлет Кленова подальше. А я в том сезоне была хорошо тренирована. Да еще и амбиции – «знай наших» – бушуют. Топчу себе…. Не помню – сколько я протоптала, но Кленов заорал: «Ладно, сдаюсь!»

По склону прокатился общий хохот. После выхода с «подушки» идет, в общем, не самый сложный, хотя вовсе и не простой гребень. Мы все честно отработали и подошли снова к «подушке» для спуска. Настроение, сами понимаете, отличное. Эльчибеков, не долго сумняшиси, выходит на снег и, сказав нам: «Подождите, я посмотрю», – начинает глиссировать. И тут мы видим «тайну подушки»: во многих местах под снегом лед! Сегодня бы все хором сказали: «Бли-и-и-н!». А тогда – сцена молчания из «Ревизора»…. Вадька всегда был очень здоровым лосем, Бог дал ему недюжинную силу. Но его так потрепало, так накульбитило, что мы все тихо-тихо, поджав хвосты, вбивая пяточки, не торопясь, опираясь на ледоруб по краюшку, по краюшку отработали спуск. И опять же – все хорошо, что хорошо кончается.

Сегодня, при наличии большого набора шикарного снаряжения, эти маршруты, может быть, и не покажутся сложными – мы же ходили, в основном, на личных технических ресурсах, выкладываясь полностью. Мы ни с кем не соревновались, разве что с собой.

Я доверяла Вадиму полностью. Он много работал первым, выходил вверх и кричал: «Попиха, давай». Часто я поднималась по перилам к нему, а он стоял или сидел, упершись в скалы ногами, и просто держал в руках веревку. «Ну, а теперь давай сделаем страховку для всех». Я точно знала, что в любой ситуации он меня удержит. А чего держать-то маленькую пигалицу?! При спуске с вершины Бурсун (траверс Шаит-Бурсун) Вадим шел последним. Уже все сидели на скальном гребешке, покрытом льдом. Светило солнце, все расслабились: скоро должны быть внизу после длинного траверса. Вадим спустил на гребень меня и, не отстегиваясь, пошел вниз в «триконях» то по скалам, то по льду. Почему-то он зацепился за камень, упал, соскользнул с гребня и стал, как бы неспешно ускоряясь, катиться по ледовому склону.

Веревка поползла медленно за ним. Склон совсем недалеко кончался скальным многометровым сбросом. Раздался крик: «Ика, отстегивайся! Отстегивайся, сука, тебе говорю!». Я стала судорожно смотреть – как и куда прыгнуть, чтобы веревка стала страховать Вадима. Кто-то из ребят подскочил и схватил веревку между мной и Вадькой.

В это время Вадим сам задержался. Эту сцену молчаливого ужаса я вижу перед глазами и сегодня. Какое-то время все молчали. Вадим подошел к нам и, как ни в чем не бывало, буднично сказал: « Ну, пошли вниз». А внизу спросил: «Почему ты не отстегнулась, когда я кричал?». А я и сегодня не могу ответить на этот вопрос. Вечером, сидя уже внизу у костра, я пела «Шагане, ты моя Шагане», Коля Луцык душевно читал стихи Светлова «Черный крест на груди итальянца…»…

Позже я была свидетельницей, сидела рядом с Вадимом, когда на каком-то восхождении произошел срыв Димы Андреева на снежно-ледовом склоне. Помню, что Вадька подскочил к крюку с карабином (наверное, там кто-то страховал Диму), он, насколько смог выбрал веревку, а когда веревка натянулась – зажал её так, что пальцы его руки онемели. Никто не мог какое-то время руку разжать. Нет, нет, он не был героем. Он так поступал, потому что иначе не умел.

Но, когда я «выросла»: и в альпинистском смысле, и особенно, как тренер – я постоянно находилась в оппозиции к Вадиму. Очень высоко оценивая его организаторские качества, его личный уровень альпиниста, его человеческие особенности – я никак не могла согласиться с его стилем руководства ребятами, как спортсменами. Особенно во времена, когда наша секция «Буревестника» обрела своё лицо, и свой стиль работы в горах. И я постоянно «воевала» с ним: почему его ребята (безусловно – талантливые альпинисты) регулярно не тренируются; почему частые алкогольные возлияния в команде воспринимаются, как норма; почему в команде отношение к безопасности в горах не отвечает современным требованиям и т.д.?

С глазу на глаз я в сердцах даже орала ему, что он – вообще не тренер! А он только смеялся: «Надо же, какую кобру на груди вырастил!»

Случались аварии, которых могло бы и не быть…. И опять снова и снова я озвучивала свои претензии. Но ничего не менялось. На эти темы мы говорили на разном языке!

Нередко на заседаниях Федерации альпинизма вставал вопрос о том, чтобы наша секция передавала своих КМС-ов в сборную команду Узбекистана под крыло Эльчибекова. Я категорически протестовала. Но однажды (1986 г.) один из наших сильных спортсменов – Николай Калугин – решил пойти в группе сборной на зимнее восхождение – п. Коммунизма. Отговаривала я Колю, как могла. Не получилось. Коля на этом восхождении погиб. Погиб по какой-то непонятной глупости. Можно, конечно, не верить в предчувствия, но, когда мне позвонили по телефону и сказали, что на п.Коммунизма погибли два человека – я прошептала: «Калугин?». (Подробнее читайте в АСС 13 – «Горы. Люди. Жизнь»). Я не находила себе места и оправдания за то, что не уберегла парня. Вадим, понятно, был в этом конкретном случае не при чём: ребята неправильно что-то сделали сами. Но говорить, что-то обсуждать не хотелось.

Эта борьба внутри меня не затихала: с одной стороны Вадим был тем, может быть, единственным человеком, который открыл мне зеленый свет в сообщество спортсменов-альпинистов, с другой – он был мой добрый Друг, но идейный противник. Вадим умер от онкологии: мне кажется, что он очень многие свои неприятности (а они, несомненно, были), многие свои переживания загонял в себя и жил с большим внутренним напряжением.

Наш спор так и остался неоконченным, но осталась какая-то большая боль…. Наверное, все-таки, главным во всем этом была потеря Друга, для которого я не сумела найти нужных слов.

С нами, как я уже говорила, на траверс Шаит-Бурсун ходил Сережа Саввон: в Дугобу приехали работать Ленинградские инструктора и, очевидно, среди них был и Саввон. Умница, широко образованный человек, с чувством юмора, не без хитринки – Сергей сразу пришелся ко двору. Когда, уже много позднее траверса, я встречалась с Сергеем где-нибудь в экспедициях, то это всегда была встреча давних друзей.

Сборы на леднике Егорова 1958 год

В июле-августе 1958 года как-то так на небе встали звезды, что мне пришлось руководить спортивным сбором молодых альпинистов Узбекистана, которые могли впоследствии стать членами сборной команды Республики. По своей некомпетентности в проведении таких мероприятий, а подсказать было некому, я смело согласилась на такое рискованное дело и потом не раз пожалела об этом. Пожалела – потому что взвалила на себя непосильный груз: организацию, всякого рода обеспечение, спортивную часть (восхождения). Мероприятие должно было проходить за перевалом Ак-Таш, в районе ледника Егорова.

Из-за неверного тактического плана подготовки, намеченного мною, заброски «съели» массу времени, потому спортивные задачи резко сократились. Участники сбора – в основном отличные ребята: здоровые, активные, веселые – хорошо передвигались на любом рельефе. Но обеспечение безопасности в горах – для них было понятие отвлеченное. Они (да и я тоже) находились в том спортивном возрасте, когда уверенно считали, что уж с нами-то ничего не случиться. Слава Богу – не случилось, однако бывали моменты весьма острые и тревожные.

Но все-равно сбор прошел успешно: ребята походили на хорошие маршруты. В среднем они совершили по 10-12 восхождений разной категории сложности.

Восхождением на пик Ленинградец 4б к/тр. я руководила классной компанией: Л. Овчарова, А.Лябин, В. Воронин, Г. Чеканов, В. Лаптев, Ю. Шилов, может, кого-то забыла. Позже почти все эти ребята стали членами сборной Узбекистана. Эти мужики были по альпинистски одаренными от Бога, но весело бесшабашными, о чем я еще только догадывалась. Маршрут в основном скальный, рабочий, соответствующий своей классификации. Но страховку-то никто не отменял? Подходим к двум почти параллельным скальным контрфорсам, я знаю, что любому такая работа вполне по силам. Говорю Гене Чеканову и (по-моему) Толику Лябину (может быть, Воронину): «Ребята, посмотрите – по какому контрфорсу вам проще будет пройти и работайте». Мы в этот момент стоим рядом. Знак согласия. Все остальные уходят под маленький скальный козырек: береженого Бог бережет. Тихонько о чем-то разговариваем, ждем команды сверху. Слышу: «Ика, готово!». Выхожу из-под козырька и немею. Эти два олуха-юмориста взяли каждый по веревке и…, каждый поднялся по своему контрфорсу свободным лазанием без страховки, как ящерица!

И не свалили ни одного камня!

Я от удивления, от возмущения буквально очумела. Что делать? Ругать? Кого? Их, себя? И место ли, и время делать это на маршруте? А как же воспитательный момент? Я же тренер, как могу такое пропустить? Это все вихрем прокрутилось у меня в голове. А эти две шкодливые мордяки почувствовали, что «накосячили» и заорали: «Ика, прости, прости нас!

Мы больше так никогда не будем!». Я сейчас, конечно, не отвечаю за дословность, но смысл был такой. Разбирались мы уже внизу. Я сказала все, что я думаю и в их, и в свой адрес. Ну, не могла я на них злиться! Я знала, что, не дай Бог, что-то случится – эти ребята будут жертвенно помогать из последних сил. Особенно этим отличался (его уже нет) Гена Чеканов, таких людей земля рождает нечасто.

Для меня, как для руководителя альпинистским мероприятием – это было боевым крещением. Хорошо еще, что тогда не проводились детальные анализы, что и как было сделано. Я думаю, что иначе меня за просчеты и ошибки по голове не погладили бы. В своё «оправдание» я могу сказать только то, что все это делала я с огромным энтузиазмом и с полной отдачей энергии и скромных знаний. Сборы, кроме опыта и нескольких восхождений, подарили мне много надежных друзей, отношения с которыми сохранялись до моего отъезда из Ташкента в Санкт-Петербург. Вот и сейчас Толик Лябин помог мне вспомнить какие-то детали тех сборов: прислал письмо из Ташкента.

Между прочим – первопрохождения в этом «нехоженом» районе годом раньше делали альпинисты общества «Крылья Советов» города Ленинграда. С вершин мы снимали их записки.

Мастер спорта по альпинизму

В 1959 году мне присвоили звание МС СССР по альпинизму. Я, не буду лукавить, очень этим гордилась. А Комитет по физкультуре и спорту поставил еще одну галочку в графе выполнения норм МС, что для узбекского альпинизма было немаловажно. Часто говорят, что де женщин в альпинизме натаскивают мужики.

Возможно, так и бывает. Я могу говорить только о себе. Мне всегда было непросто таскать тяжелый рюкзак, мне всегда было трудно преодолевать длиннющие подходы к маршрутам, но передвижение по скалам, снегу и льду было для меня тогда не очень сложным, хотя тоже требовало много сил, психологического напряжения и внимания.

Ходила я на восхождения не для каких-то клеточек в нормативах, а для своего интереса, может быть – любопытства, но главное – для удовольствия быть в группе симпатичных мне людей. Да, мужики меня тяжело не загружали (во всех отношениях), во-первых, потому что были настоящими мужиками, во-вторых, потому что я старалась всегда и везде быть им помощницей по максимуму: все, что было посильно, я делала с полной отдачей.

Подсознательно я понимала, что ребята мне ничего не должны, если они проявляют ко мне внимание и помогают мне – поклон им и благодарность за это. Разве это значит, что меня «натаскивали»?! Нет, это значит, что каждый из нас отдавал друг другу то, что мог и хотел.

Уже, работая на Кавказе, в альплагере «Узункол», в 1963 (или в 62) году я ходила на восхождение в группе инструкторов лагеря. Мы прошли маршрут на вершину «Двойняшка».

Гора – красавица! Группа была «сбродная»: кто мог идти, у кого было время, те и пошли. Но внутригрупповых отношений – никаких! Мы работали в одном альплагере и всего-то. Самое обидное в том, что никакого!!! удовольствия восхождение мне не принесло. Маршрут скальный, скалы сложные. Много перил. Я вспомнила работу ребят на Шаите, их заботу о тех, кто пойдет по навешенным ими перилам. Здесь все было по-другому.

А уж обо мне, моем маленьком росте, коротких ногах и руках никто и не задумывался. Веревки были навешены только так, как было удобно первому. Сейчас я думаю, что первый-то сам оказался не очень силен, потому и думать о других было сложно. Отличительной чертой восхождения были многочисленные дюльфера в провал между вершинами «Двойняшки».

Тут я была в своей тарелке.

Это я исполняла лихо. Лишний раз я уверилась, что ходить на горы надо со своими, близкими тебе людьми. Иначе – лучше не ходить!

Начальник Учебной части альплагеря «Дугоба»

С работой по специальности в начале 60-х годов у меня что-то не заладилось – наверное, слишком много помыслов и внимания отдавала альпинизму.

В это время в альплагере «Дугоба» освободилось место Начальника учебной части (Начуча). Я вбила себе в голову, что хочу пойти работать на эту должность. Это притом, что в Ташкентском спортивном руководстве меня никто особо-то брать и не хотел. В Узбекистане женщина-руководитель не очень приветствовалась, да еще молодая, никому неизвестная. Но я так убеждала, доказывала, организовывала общественное мнение (как танк!), что, в конце – концов (1960 г.), меня утвердили на эту должность. «Если я чего решил, то выпью обязательно!». Я радовалась очень.

Вот только чему? Реализации амбиций, победе своего упорства, возможности попробовать в альпинизме еще что-то новое, чему? По-молодости, может и по-неумению видеть подводные камни этой деятельности, я не учла, что эта должность насквозь пронизана рисками и ответственностью, часто даже в тех случаях, когда прямого отношения к происходящему начуч не имеет.

И я получила, как теперь говорят – по полной программе. В моей работе было так много хорошего, интересного, у меня появилось так много друзей и не только из Узбекистана, что все плохое как-то со временем улетучилось. Осталась только радость, что это было.

Главным в лагере был начальник лагеря. Это был не альпинист, а какой-то управленец. Его постоянно не было в лагере: он занимался какими-то важными делами. Потому, практически, вся жизнь (и спорт, и быт) перешла под моё управление. А я – дурочка – радовалась: никто мною не командует. В учебно-спортивной работе все двигалось нормально. Народ учился, ходил на восхождения, в дни отдыха танцевал, устраивал представления КВН и пр. А я получала ощущение счастья от причастности ко всему этому.

Бывали и неприятности, травмы и спасательные работы, что стоило мне огромного напряжения, потому что опыта такой деятельности не было. Шел рабочий процесс. Я училась, училась, училась. По своей доверчивости (а скорее – глупости) и вере в хороших людей я, по просьбе бухгалтера лагеря, подписывала за начальника какие-то накладные, раскладки продуктов для столовой и пр. Это совершенно не входило в мои обязанности, но мне говорилось, например: «Иначе не будет готов обед для всего лагеря».

И я подписывала. Через год на начальника лагеря было заведено уголовное дело за кражи. Меня вызывали к следователю, бесконечно допрашивали, устраивали мне очные ставки с какими-то людьми. Потом, когда для меня все кончилось удачно, следователь сказал, что мне повезло, потому что начальник повторял, что в лагере был мало, а все делала Начуч.

Следователь доказал мою непричастность и невиновность, замечу – без всяких денежных вложений с моей стороны. Объявили мне выговор за халатность, хотя и сегодня я этой формулировки не понимаю, но тогда я радовалась, что эта «тягомотина» закончилась.

Я старалась окружать себя близкими людьми, на которых могла положиться, теперь бы сказали – создавала свою команду. И не ошиблась: в сложную минуту они были рядом и поддерживали меня. В дальнейшем потребность всегда иметь за спиной «свою команду» стала стилем моей тренерской работы.

Траверс трех вершин на Памире

В сезоне 1960 года, работая Начучем в а/л «Дугоба», я выкроила время (до сих пор не понимаю – как мне это удалось) и с командой своих «Буревестниковцев» в качестве руководителя поехала на Памир, в район пика Октябрьский. Пик Октябрьский расположен на стыке хребтов Заалайский и Зулумарт, Восточный Памир. Основной целью экспедиции (а это была настоящая 15-дневная экспедиция) был высотный траверс вершин: пик Единства (6.673 м)

– пик Октябрьский (6.780 м) –

первовосхождение на безымянную трехглавую вершину (6.260 м) .

Всего нас было 15 человек. Все участники, кроме Е. Персианова, опыта высотных восхождений не имели. Но когда-то же надо начинать?!

И 22 июля мы начали…

Все было вдиковинку. Памирский тракт, езда на автомашине по абсолютному бездорожью, в клубах пыли по руслу реки Караджилгасай и Горы! Нас окружали Горы, по своей мощи и красоте нами невиданные! Я не могу вдаваться в подробности, но скажу, что все мы были потрясены этим величием. Мы даже не представляли себе, что ледники могут изобиловать таким потрясающим разнообразием ледовых форм: казалось – ты попал в какую-то сказку к снежной Королеве.

Не могу не рассказать о смешной встрече с альпинистами Грузии где-то под языком ледника Октябрьский. Объясню – почему смешной. Мы разгружали машину, когда увидели, что издали к нам направляется несколько шикарно одетых мужиков – альпинистов. «Кто бы это мог быть?», – подумали мы. В те годы мы все были экипированы, мягко говоря, неважнецки: ботинки – трикони, шерстяные свитера, и штормовые зеленые куртки с брюками (как всегда подобранные не по размеру), как мы говорили – «цвета мрачной любви». Вязаные шапочки завершали эту «красоту». Женщины в таких «одежках» вообще смотрелись карикатурно. Но… других не было.

А тут двигались яркие цветные пуховые куртки! Какие-то красивые шерстяные брюки! Это были альпинисты Грузии!

Они подошли к нашим ребятам и спросили – кто тут начальник? Им указали на меня – какую-то маленькую, обряженную в штормовку тетеньку. Я слышала, как кто-то из этих красавцев переспросил: «Это вот эта?!». Надо было слышать их удивление, усмешку! Я развеселилась сразу. Грузины подошли и «познакомились», я пригласила их в гости. Они спросили о планах, я кратко рассказала. «У нас к вам будет дело»… Позже выяснилось, что в их планах есть первовосхождение на вершину 6.260 м.

И нас просят «уступить» им, так сказать, очередь: я же о наших планах им рассказала. Позже они приходили к нам не один раз, улыбались нам и мне в частности, демонстрировали своё уважение и пр. Пик высотой 6260 м. имел три вершины. Вероятно, мы их как-то «поделили». А в благодарность грузины нам дали на траверс свою палатку: тонкую, легкую, непродуваемую. Они никогда не приходили к нам в гости с пустыми руками (это же Грузия!): сухие фрукты, хорошие шоколадные конфеты, чай для заварки…и пр.!

Мы организовали «базовый лагерь» на морене, приблизительно, на высоте 4.100 м. и, не теряя времени, начали акклиматизацию – пошли на близлежащие безымянные вершины – пики 6.041 м. и 6.146 м.

Пики 6041 м и 6146 м. Памир

Так как наш базовый лагерь стоял на морене достаточно высоко, то вершина над лагерем показалась нам и не очень высокой, и не очень сложной. Нам в голову не приходило, что это – пик 6.041 м. Какая наивность!

Мы решили, не откладывая, идти на этот пик. Во-первых, нас почти сразу стал валить с ног ветер, он был настолько мощным, пронизывающим и холодным, что складывалось впечатление, что ты идешь раздетым. Во-вторых, ветер сдувал снег и мы часто попадали на открытый лед – хорошо, что крутизна склона была небольшая, а то пришлось бы надевать кошки (это под таким-то леденящим ветром!). В-третьих, с каждым шагом дышать становилось все труднее…. Мы все дошли до вершины. А когда спустились вниз, то встретили ребят из Грузии, они сказали, что забрались мы на пик 6041м. Вах! Мы неправильно сориентировались. Теперь все встало на свои места. Через пару дней мы сходили на пик 6146 м. Как хорошо было спуститься вниз с мыслью, что мы были выше 6000 метров!

Наконец, 2 августа наступил момент нашего выхода на траверс. Основной состав 5 человек. Люди отбирались по результатам акклиматизационных выходов и по праву идти на маршрут 5 категории сложности.