Галина ПОДОЛЬСКАЯ

МЫ НА ЗЕМЛЕ СОЛНЦА Международный проект Земля Солнца. Израиль - Узбекистану

Партнеры международного проекта: Объединение профессиональных художников Израиля, Министерство по делам культуры и спорта Узбекистана, Государственный музей искусств Узбекистана, Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана, Посольство Республики Узбекистан в Государстве Израиль, Посольство Государства Израиль в Республике Узбекистан.

Автор идеи и концепции проекта – доктор филологических наук Галина ПОДОЛЬСКАЯ, писатель, действительный член Израильской Независимой Академии Развития Наук, член Правления Объединения профессиональных художников Израиля. ![]() Израиль и Узбекистан – страны авраамических религий – иудаизма, христианства и мусульманства. Это наложило отпечаток на своеобразие духовной культуры и эстетику историко-архитектурного облика наших стран, в истоках которых немало общего. Сам факт существования на Земле Израиля святынь ислама, система религиозных норм которых повлияла и на истоки культуры Узбекистана, – еще одно подтверждение общности наших культур и государств, построенных на уважении к народам, входящим в их состав. Историко-культурные памятники, запечатленные израильскими художниками во всей красоте, будут напоминать солнечному Узбекистану о солнечном Израиле, охраняющем вековые основы культуры мира – большой Земли Солнца.

Израиль и Узбекистан – страны авраамических религий – иудаизма, христианства и мусульманства. Это наложило отпечаток на своеобразие духовной культуры и эстетику историко-архитектурного облика наших стран, в истоках которых немало общего. Сам факт существования на Земле Израиля святынь ислама, система религиозных норм которых повлияла и на истоки культуры Узбекистана, – еще одно подтверждение общности наших культур и государств, построенных на уважении к народам, входящим в их состав. Историко-культурные памятники, запечатленные израильскими художниками во всей красоте, будут напоминать солнечному Узбекистану о солнечном Израиле, охраняющем вековые основы культуры мира – большой Земли Солнца.

23 января в 16.00 в Ташкенте в Государственном музее искусств Узбекистана (проспект Амира Темура, 16) состоится открытие выставки офортов Александра Постеля, созданных художником в Ташкенте в 1941–1943 гг., и работ членов Объединения профессиональных художников Израиля «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану». Согласно проекту, на церемонии открытия выставки 30 работ передаются в дар Государственному музею искусств Узбекистана - к 100-летию со дня его основания. 2 работы израильских художников передаются Академии Художеств Узбекистана – к 20-летию со Дня рождения. Это мероприятие является – итог Международного проекта «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану», осуществленного Объединением профессиональных художников Израиля, Центральным выставочным залом Академии художеств Узбекистана, Государственным музеем искусств Узбекистана, при поддержке Министерства по делам культуры и спорта Узбекистана и Посольства Республики Узбекистан в Государстве Израиль и Посольства Государства Израиль в Республике Узбекистан. Автор проекта – доктор филологических наук Галина Подольская.

Передаваемая Израилем коллекция предметов изобразительного искусства, сформирована по принципу, художественно объединяющему культуры наших стран и народов. Солнце – источник света, тепла и жизни. Солнечный свет открывает художнику цвет окружающего мира и помогает воплотить сущностную сторону бытия в произведении изобразительного искусства. Свет «солнечной стороны улицы» остается для человека светом надежды, облегчая бремя самых тяжелых испытаний. Длина солнечного дня, освещенность предметов, ритм жизни, задаваемой солнцем, – это то, что без слов понятно тем, кто проживает в странах Ближнего Востока и Средней Азии. Это то, что находит наиболее точное отражение в области изобразительного искусства - в светотеневых контрастах и яркости цветовой палитры.

В передаваемую коллекцию вошли и произведения, созданные в Ташкенте в годы Второй мировой войны, но оказавшиеся по воле судьбы в Израиле. Эта временная вилка, отсчет которой начинается в Ташкенте, а завершается в 2016 г. в Израиле, уже сама по себе дает простор для историко-культурных размышлений о жизни изобразительного искусства длиной в три четверти века. Все это отражено в сопровождающем акцию альбоме-каталоге «Земля Солнца. Израильское изобразительное искусство в собрании Государственного музея искусств Узбекистана». В издании изложены обоснование проекта и концепция, определяющая содержание экспозиции и экскурсии по теме, собраны творческие характеристики художников, по которым видно, какое место в музейном пространстве занимают художники – участники проекта. Это первое в истории культурных отношений между Израилем и Узбекистаном событие такого масштаба.

В Узбекистане мероприятие проводится под эгидой Министерства культуры и спорта Республики Узбекистан и Посольства Государства Израиль в Узбекистане. На официальном открытии выставки примут участие заместитель министра и спорта Узбекистана г-н Аббосжон Мирзарахимов, Председатель Академии художеств Узбекистана г-н Акмаль Нур, директор Государственного музея искусств Узбекистана г-жа Васила Файзиева, посол Государства Израиль в Узбекистане г-жа Кармела Шамир, представители дипломатических миссий, творческих кругов, общественные деятели, Еврейская община Узбекистана. Горячую поддержку в том, чтобы этот проект воплотился на государственном уровне, оказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Государстве Израиль г-н Ойбек Эшонов. На церемонию открытия выставки Узбекистаном приглашены Председатель Объединения профессиональных художников Израиля Анна Зарницкая, члены правления Объединения художник Андриан Жудро и доктор филологических наук Галина Подольская - автор проекта «Земля Солнца» и даритель офортов А.Постеля.

НА ЗЕМЛЕ СОЛНЦА Израильское изобразительное искусство в собрании Государственного музея искусств Узбекистана

В поэме «Семь планет» Алишера Навои, выдающегося узбекского поэта, государственного деятеля, мыслителя, убежденного гуманиста, уникального представителя мировой культуры, Алишер Навои рассказывает о метафорическом сне. На семи планетах есть семь разноцветных дворцов. Их властители – цари семи частей земли. И каждый из них поведал пииту свою чудесную повесть. Всякая из этих повестей была так прекрасна, что он, Алишер Навои, решил переложить их в стихи, ибо достоянием искусства может стать лишь история, рассказанная тем, чье «сердце жаждет света и добра, и песни, спетой голосом пера».

Метафорическое перо искусства, если оно в руках художника, чье «сердце жаждет света и добра, и песни» творчества, способно объединить семь планет – в семь нот звукоряда и стать музыкой, а семь разноцветных дворцов в семь цветов радуги. И в красках на картине поведать зрителю о Земле Солнца, объединившей истоки многих культур мира. Земля Израиля – удивительная страна. В символике ее герба вместо семи дворцов, семи планет, семи звезд в созвездии Плеяд – семь ветвей на стволе семисвечника – древней меноры, что стояла в Храме Соломона…

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА «ЗЕМЛЯ СОЛНЦА. ИЗРАИЛЬ - УЗБЕКИСТАНУ»

Основой для совместного проекта Объединения профессиональных художников Израиля, Государственного музея искусств Узбекистана, Академии Художеств Узбекистана при поддержке Посольства Республики Узбекистан в Государстве Израиль и Посольства Государства Израиль в Республике Узбекистан стало общее представление о назначении искусства в мире и дружеские связи между Государством Израиль и Республикой Узбекистан. 23 января 1997 года в независимом государстве была открыта Академия художеств Узбекистана. В 2017 году ей исполняется 20 лет. В 2018 году старейшему из музеев Азии – Государственному музею искусств Узбекистана – исполняется 100 лет. К таким юбилеям готовятся не только юбиляры, но и те, кто желает сделать подарок от сердца. ![]() В современной практике международных культурных отношений стало традицией устраивать к таким датам совместные проекты. Проект выставки «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану» Объединения профессиональных художников Израиля в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана, с последующим дарением работ Государственному музею искусств Узбекистана и Академии Художеств Узбекистана, посвящен этим знаменательным событиям в культурной жизни Республики Узбекистан. В израильскую коллекцию «Земля Солнца», сформированную в связи с этой акцией, вошло 30 произведений изобразительного искусства. Это печатная графика, дающая представление о состоянии гравюры как жанра в годы СССР, и израильская живопись начала нового тысячелетия.

В современной практике международных культурных отношений стало традицией устраивать к таким датам совместные проекты. Проект выставки «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану» Объединения профессиональных художников Израиля в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана, с последующим дарением работ Государственному музею искусств Узбекистана и Академии Художеств Узбекистана, посвящен этим знаменательным событиям в культурной жизни Республики Узбекистан. В израильскую коллекцию «Земля Солнца», сформированную в связи с этой акцией, вошло 30 произведений изобразительного искусства. Это печатная графика, дающая представление о состоянии гравюры как жанра в годы СССР, и израильская живопись начала нового тысячелетия.

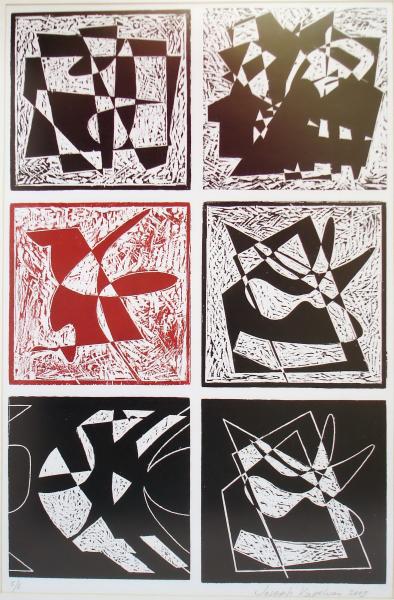

Печатную графику составляют «Офорты о Ташкенте» Александра Постеля (1904 – 1989 гг.), созданные мастером в столице Узбекистана в 1941-1945 гг. (из коллекции д-ра Г.Подольской), цветные линогравюры И.Капеляна, выполненные художником в 1990-е годы с опорой на концепцию супрематизма К.Малевича. Живописная часть коллекции «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану» подобрана так, чтобы дать эстетико-просветительское представление об истории Израиля и направлениях израильского изобразительного искусства. В основном это фигуративная живопись, изобразительный язык которой наиболее точно отражает заявленную тему, родственную культуре Узбекистана. Значительная часть работ создана с натуры в характерной для каждого из художников стилистике.

Израиль и Узбекистан – страны авраамических религий – иудаизма, христианства и мусульманства. Это наложило отпечаток на своеобразие духовной культуры и эстетику историко-архитектурного облика наших стран, в истоках которых немало общего. Культовые архитектурные памятники, находящиеся на Земле Израиля, – благодатная почва для образного воплощения этого духовного единства в изобразительном искусстве. Живописные работы проекта-акции «Земля Солнца. Израиль – Узбекистану» были созданы членами Объединения профессиональных художников Израиля в 2016 году специально для Узбекистана. Это во многом объясняет особенности составленной коллекции. ![]() Участники проекта «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану» – члены Объединения профессиональных художников Израиля – организации деятелей изобразительного искусства, созданной по типу общественных профессиональных союзов, что естественно и понятно для деятелей искусств – выходцев из стран постсоветского пространства. Они получили лучшее, что было в Советском Союзе, – профессиональное образование, в традициях которого было заложено представление о созидательной роли искусства в обществе. Профессиональный союз консолидирует. Художественное творчество – лакмус воспитания чувств и эстетического вкуса, привитого спецификой образования, полученного в разных странах диаспоры и проросшего в новом качестве на почве израильской. При этом некоторые из участников проекта имеют израильское художественное образование. Включенные в проект художники – это художники, чьи работы уже известны в международном музейном пространстве, хотя, в отличие от офортов А.Постеля, их работ пока еще нет в собрании Национального музея искусств Узбекистана.

Участники проекта «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану» – члены Объединения профессиональных художников Израиля – организации деятелей изобразительного искусства, созданной по типу общественных профессиональных союзов, что естественно и понятно для деятелей искусств – выходцев из стран постсоветского пространства. Они получили лучшее, что было в Советском Союзе, – профессиональное образование, в традициях которого было заложено представление о созидательной роли искусства в обществе. Профессиональный союз консолидирует. Художественное творчество – лакмус воспитания чувств и эстетического вкуса, привитого спецификой образования, полученного в разных странах диаспоры и проросшего в новом качестве на почве израильской. При этом некоторые из участников проекта имеют израильское художественное образование. Включенные в проект художники – это художники, чьи работы уже известны в международном музейном пространстве, хотя, в отличие от офортов А.Постеля, их работ пока еще нет в собрании Национального музея искусств Узбекистана.

В акции дарения приняли участие художники: Борис Гейман, Андриан Жудро, Анна Зарницкая, Александра Ильяева, Вячеслав Ильяев, Нахум Ильяшимов, Иосиф Капелян, Шауль Косман, Аркадий Лившиц, Маргарита Левин, Вадим Макаров, Анатолий Метла, Сергей Москалев, Герман Непомнящий, Аркадий Острицкий, Илья Хинич, Григорий Фирер. Организатор проекта и даритель офортов А.Постеля – д-р Галина Подольская.

Весь мир знает знаменитые мечети и минареты Бухары и Самарканда, Хивы и Хорезма, куда не иссякает поток туристов из разных стран. Славен Узбекистан и коллекциями произведений искусств, которые в разные годы существования СССР разными путями обрели здесь своего зрителя. Для израильских художников, выходцев из стран прежде единой страны, сама возможность выставки в Государственном музее искусств Узбекистана – это радость. В акции дарения «Израиль – Узбекистану», предпринятой Объединением профессиональных художников Израиля, заложено осознание того, что часть солнечного Израиля, запечатленного на их картинах, теперь останется в не менее солнечном Узбекистане. В этом кроется тайна феномена взаимопонимания народов через культуру и заключается реальный культурно-просветительский вклад Объединения профессиональных художников Израиля в этом процессе.

Примечательно, что акция Объединения профессиональных художников Израиля отражает суть дипломатических отношений между двумя государствами Азии, членами ООН — Государством Израиль и Республикой Узбекистан, установленными между странами 10 апреля 1992 года. В столице Узбекистана Ташкенте находится Посольство Государства Израиль, а в израильском городе Рамат-Ган находится посольство Республики Узбекистан. На выставках в Израиле у некоторых из художников Объединения сложились добрые отношения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Государстве Израиль г-ном Ойбеком Эшоновым и атташе по культуре г-ном Мурадом Гулямовым. Израильские художники стали добрыми гостями на торжествах Дня Независимости Республики Узбекистан, проводимых Посольством Узбекистана в Тель-Авиве. Посольство Узбекистана в Рамат-Гане украшают «Иерусалимский мотив» Сергея Москалева и «Женщина Востока» Анны Зарницкой, переданные художниками Объединения в дар Посольству Узбекистана в Израиле в 2011 г. Имя Анны Зарницкой уже известно и в Ташкенте.

В октябре 2009 в театре «Аладдин» ее персональная выставка открывала торжественный концерт, посвященный праздникам месяца Тишрей, организованный Посольством Государства Израиль в Республике Узбекистан, Израильским Культурным Центром в Ташкенте, Еврейским Агентством «Сохнут» и Программой «Еврейский Общинный Центр» филиала «Джойнт». В ноябре – декабре 2012 года в Ташкенте во Дворце творчества молодежи проходила передвижная выставка Объединения профессиональных художников Израиля «По следам Шагала в Израиле». Она была сформирована на базе фестивальной программы Объединения, посвященной израильским датам пребывания мастера на Святой Земле. В год 125-летия со Дня рождения Марка Шагала для стран СНГ Объединением был создан проект «По следам Шагала в Израиле». Выставка оказалась востребованной 36 выставочными площадками стран СНГ. В Узбекистане ее проведение было приурочено к 20-летию установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Израилем. На выставке было представлено 30 работ 30 членов Объединения профессиональных художников Израиля. Организаторами мероприятия в Узбекистане выступили Фонд Форум и Израильский культурный центр в Узбекистане.

В декабре 2016 г. в Академии художеств Узбекистана состоялась встреча Председателя Академии художеств, Народного художника Узбекистана Акмаля Нуридинова (Акмаль Нур) с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Узбекистане г-жой Кармелой Шамир. «Встреча была организована по просьбе израильской стороны. Посол <…> выразила заинтересованность в налаживании диалога между двумя странами языком искусства, который не имеет границ. Посол также подчеркнула, что она приложит все усилия для пропаганды искусства Израиля в Узбекистане и узбекского искусства в её стране. Для этого есть много художников, в своё время получившие образование в Узбекистане и республиках бывшего СССР и сейчас проживающие в Израиле, которые с большим удовольствием показали бы свои произведения узбекскому зрителю. Акмаль Нур заверил, что Академия Художеств Узбекистана готова создать все условия для осуществления задуманных планов» (art-academy.uz/ru/встреча-с-послом-израиля/).

В декабре 2016 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Государстве Израиль г-н Ойбек Эшонов пригласил членов правления Объединения профессиональных художников Израиля для обсуждения деталей проведения совместного проекта «Земля Солнца. Израиль – Узбекистану». Искусство – эмоциональная составляющая человеческой культуры, форма общественного сознания. Искусство объединяет мир, побуждая к доброжелательности через художественный образ. Это то, что актуально сегодня – актуально как попытка культурного сосуществования в процессе интеграции искусств. Понимание важности мира, творимого через Культуру, помогает сохранить художественные ценности для поколений. В статье «Культура – почитание Света» Николай Рерих писал: «Культура есть двигатель. Культура есть сердце». Акция Объединения профессиональных художников Израиля «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану» – это дар сердца, в котором – солнце, – образ, коренящийся в истоке истоков культуры Узбекистана. А еще, как с «Семи планетах» Алишера Навои, – это открытие новой планеты, возможность войти в ее разноцветный дворец. В контексте настоящего международного проекта – это возможность войти в разноцветный дворец искусства через живопись, творимую художниками XXI века в стилистике нового времени. Но это не меняет сути содержания коллекции, запечатлевшей историко-культурные и религиозные святыни мира, которые хранит Государство Израиль во имя мира на всей земле.

ПАМЯТЬ О БОЛЬШОМ СЕРДЦЕ ТАШКЕНТА

В 2004 году в Измаильской картинной галерее проходила выставка, посвященная 100-летию со Дня рождения А.Постеля. О значимости его работ для собрания в каталоге выставки писалось: «Нашему городу повезло: в Измаильской картинной галерее с 1988 года находятся 8 работ-офортов художника. Об офортах Постеля можно без преувеличения сказать, что по мастерству исполнения и художественному совершенству они принадлежат к лучшим произведениям графики своего времени (художник ушёл из жизни в 1989 году), то есть при СССР». С тех пор в музейно-выставочном пространстве печатной графики Александра Постеля по сути не появлялись. Да это и понятно. Интеллигент, человек широкой культуры, художник, преподаватель, сотрудник Одесского художественного музея, он знал, ГДЕ должны находиться работы художника, если они отвечают определенному уровню. Однако такие работы есть, хотя их не так много. Значимо, что они остались, не канув в Лету. Не потому ли, что оказались на Святой Земле?

До октября 2015 года офорты А.Постеля, выполненные им в Ташкенте с 1941 по 1945 гг., находились у израильского художника Анатолия Финкеля, племянника А.Постеля, проживавшего с ним в те годы Ташкенте. Они оберегались, защищенные любовью семьи, и сохранились так, что не нуждаются в реставрации. Но после того, как 17 «Одесских офортов» (1939 – 1979 гг.) А.Постеля были переданы мною в Одесский Дом-музей имени Николая Рериха и вошли в основную экспозицию рядом с работами Бориса Смирнова-Русецкого, ученика Н.К.Рериха, Анатолий Финкель решил подарить мне «Ташкентские офорты» своего дяди… Но моя коллекция отличается от коллекций тех, кто выставляет произведения изобразительного искусства в Аукционных домах, – она состоит из работ художников живых – людей, близких мне по духу и эстетическому представлению об искусстве. Так сложилось, что я никогда не была в Узбекистане. И вот словно чья-то судьба из тех лет и неведомой мне страны ворвалась в мой дом, не долетев до своего гнезда. И теперь уже мне предстояло завершить ее прервавшийся полет…

Все то, что связано с временем Второй мировой войны, для меня свято. Я выросла в семье инвалида Великой Отечественной войны. Мой дед ушел из жизни, когда я училась в седьмом классе. Он умер от сдвинувшегося осколка, который не смогли извлечь из его тела. Ташкент, в котором я никогда не была, разве что знала, что он «город хлебный», был городом-тылом во имя Великой Победы. В годы той страшной войны Александр Постель работал над офортами в Ташкенте, поэтому они – достояние Ташкента. Это эмоциональное ощущение и четкое понимание того, ГДЕ должны находиться «Ташкентские офорты», переплавилось в желание передать их в столицу Узбекистана. Зажав мечту в кулак, я терпеливо ожидала момента передать их в Ташкент. И однажды такой случай представился. Александр Постель родился в 1904 году в семье портного. Далее – доля, уготованная каждому подростку его сословия: начальное казенное училище, реальное училище. Октябрьские события перевернули предопределенный ход течения жизни.

С 1920 по 1929 гг. А.Постель обучается в Одесском художественном институте. Любимые учителя – профессор Т.Б.Фрайерман и офортист В.Х.Заузе. Учиться приходится с перерывами. В 1924 году он вступает в Ассоциацию революционных художников Украины (АРМУ), потом становится ее секретарем. В 1925-1926 гг. – проживает в Москве, где активно сотрудничает с издательствами, участвует в выставках. Но Москва – Москвою, а Одесса – мама. С 1929 года А.Постель – сотрудник Одесского художественного музея, углубляется в изучение истории изобразительного искусства. С 1931 г. и до начала Второй мировой войны – преподаватель Одесского художественного училища имени М.Грекова. К 1930-м гг. относятся его первые гравировальные опыты и зародившаяся любовь к офорту, в котором он видел вечность. Не случайно именно в офорте художник и получил всеобщее признание. С 1939 г. по 1988 г. офорты А.Постеля представляли СССР на международных выставках. Их отличал «неповторимый, индивидуальный стиль, виртуозное владение техникой, тончайшая живописность черно-белой гравюры, богатство чувственного, эмоционального восприятия природы и человека» (Е.Шистер). 1941-1945 гг. А.Постеля связаны с Ташкентом. Он преподает в эвакуированном в Узбекистан Московском архитектурном институте, работает как живописец, офортист, занимается автолитографией, участвует в выставках, организации Республиканского художественного училища Узбекистана, становится его первым директором.

В конце 1940-х гг. это училище слилось с Самаркандским художественным училищем. В 1949 году новому училищу присваивают имя П.П.Бенькова. Имена выпускников Ташкентского художественного училища имени П.П.Бенькова хорошо известны в мире изобразительного искусства работы, в котором есть и частичка А.Постеля с его романтизированным отношением к Средней Азии. В 1945 г. А.Постель возвращается в город у Черного моря, через два года получает звание доцента, преподает в Одесском художественном училище имени М.Грекова, Одесском строительном институте, становится членом экспертно-закупочной комиссии Одесского художественного музея. 12 апреля 1963 году художнику присваивается звание Заслуженного деятеля искусств УССР. Не буду перечислять групповые выставки – их более сотни, но прижизненных персональных – три, что по тем временам и немало, учитывая, что все они проходили в музеях, в знаковые для СССР исторические периоды. Это выставка 1946 года в Одессе – первая в Одесском художественном музее, ныне осознаваемая как факт возвращающейся культурной жизни послевоенной Одессы.

Выставка 1965 года – на исходе Хрущевской оттепели (Одесса, Кишинев). Выставка 1974 года – «надежный художник» в эпоху «надежного застоя». Ритм страны – ритм А.Постеля. Все складывалось. Судьба благоволила. История плавно переходила в современность. И «сухая игла» – тончайшая из техник печатной графики, столь полюбившаяся художнику-офортисту, не подводила, хотя «стежки этой иглою» – самый трудоемкий вид гравирования. Но разве кто из поколения Второй мировой войны боялся труда? Однако выразительные качества сухой иглы столь художественны, что вопреки трудоемкости элементы этой техники используют при доработке резцовых гравюр и сегодня. Характер штриха и другие приемы использования сухой иглы как техники, восходящей к эпохе начала книгопечатания, сродни приемам рисунка пером, поскольку в каждой линии прослеживается точность линии гравёра как графика. Штрихи, с едва заметным изменением нажима на острую иглу и... ощущение исходящей от глубокой печати энергетики. Это то, что выделяет офорты, выполненные сухой иглою из всех форм глубокой печати. Изысканная техника на металле, восходящая к ХV веку, стала стихией А.Постеля. Не случайно в сознании многих поколений почитателей искусства художники-офортисты ассоциировались с классикой.

С избранной им стезею Постелю-офортисту, несомненно, повезло. В 1937–1938 гг. художник представлял советскую графику на выставке в Лондоне. С 1955 по 1957 гг. принимал участие в выставках украинской графики, проводимых в Киеве, Риге, Москве, Варшаве, Кракове. В 1965 году – в ГДР, Венгрии, Александрии (ОАР). С 1966 по 1983 гг. – в Варне, Сегеде, Марселе, Флоренции, дважды в Генуе, Балтиморе, Югославии, Сплите (СФРЮ), Оулу, Констанце (СРР), Лейпциге и Цвикау, участвовал в выставке советских, в частности, украинских книжных знаков в Братиславе и Афинах.

В 1975 году – от Экспортного салона Министерства культуры СССР в Голландии и США. Напомню музеи, в собраниях которых находятся офорты мастера: Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Музей гравюры и рисунка, Музей архитектуры имени Щусева в Москве, а также в музеях изобразительных искусств Ташкента и Киева. Кроме того, офорты А.Постеля имеются в художественных музеях Алматы, Бердянска, Вознесенска, Волыни, Екатеринбурга, Днепропетровска, Донецка, Душанбе, Житомира, Луганска, Кишинева, Либедина, Львова, Минска, Москвы, Нижнего Тагила, Николаева, Новокузнецка, Харькова, Одессы, Полтавы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя, Сумы, Таллинна, Ташкента, Ужгорода, Хабаровска, Херсона, Челябинска, Черновцов, музеях стран бывшего соцлагеря.

В израильской коллекции для Национального музея искусств Узбекистана представлено 8 офортов Александра Постеля, созданных художником в 1941-1945 гг. в Ташкенте. Это – главным образом – видовые и городские пейзажи столицы Узбекистана, которые ныне, будучи произведениями печатной графики, помимо эстетической ценности, являются и документами истории. В контексте биографии автора, эту серию можно было бы назвать «Рассказы сухой иглы о Большом сердце Ташкента», поскольку в офортах запечатлена история города, принявшего в годы Второй мировой войны полтора миллиона беженцев, и они созданы художником-очевидцем этих событий в Ташкенте. Это проникновенные рассказы, передающие своеобразие местного колорита. Рассказы изысканно тонкие, притягивающие обаянием среднеазиатского города. Рассказы о том, как расцветают чинары, о домах, улочках и двориках, согретых теплом людей и солнца Узбекистана. Это культовая архитектура Средней Азии. Это портреты людей острова спасения.

Это Свет Души, переходящий в свет на офорте. Живопись в графике. Поразительно, ЧТО может выразить художник в одном цвете – черными штрихами! Пропорции и их взаимное соответствие. Тень, свет, блеск, выступы и углубления, благодаря чему каждая деталь предстает перед взором зрителя не одной только своею гранью. Свет с переливами от насыщенных тональных пятен, сочных и бархатистых, весомо-невесомых линий в глубоких бороздах бумаги. Порой они словно сталкиваются в прогибах около приподнятых или специально приглаженных гладилкой заусенцев. Визуальное и тактильное ощущение Света, в котором заложен энергетический лиризм Земли Солнца. В каталоге к посмертной выставке Александра Постеля в Одесском художественном музее в 1990 г. искусствовед Елизавета Шистер писала: «Творчество А.Б.Постеля оставляет впечатление удивительной цельности, гармонии, теплоты, излучаемой творениями и их создателем. Благородство, доброта, истинная интеллигентность, высочайшая профессиональная и нравственная требовательность к себе и окружающим <…>, высокое служение искусству и людям. «Нужно стремиться от души к душе», – писал Александр Борисович. Его творчество находило и будет находить отклик в человеке, потому что красота и добро всегда несут надежды». Наверное, эти слова можно отнести и к «Ташкентским офортам» А.Постеля.

ИЗРАИЛЬ НА ПЛАТФОРМЕ РУССКОГО АВАНГАРДА

В Ташкенте, в Национальном музее искусств Узбекистана находится крупнейшая коллекция русского авангарда, одно направлений которого – супрематизм. В 1980-1990-е гг. преемственность концепции супрематизма К. Малевича оказалась весьма продуктивной в витебском изобразительном искусстве, и по сути была перенесена в израильское изобразительное искусство выходцами из Беларуси. Напомним, что alma mater авангардного объединения «Учредителей нового искусства» («Уновис») был Витебск. Здесь в 1921 году в журнале «Искусство» К. Малевичем был опубликован манифест авангардистов. В то время объединение «Учредителей нового искусства» было арт-группой, характерной для российского постреволюционного десятилетия. В группу вошли Вера Ермолаева, Эль Лисицкий, Евгения Магарил, Николай Суетин, Лазарь Хидекель, Илья Чашник, Давид Якерсон, Лев Юдин, Нина Коган и др.

Это выставки, философские диспуты, активное оформление праздников Страны Советов. Однако не исключено, что революционность уновисцев была «дизайнерским фасадом» супрематического конструктивизма, в котором отразились поиски «чистого живописного образа», воплощающего «новое сознание». Эмблемой «Уновиса» был «Чёрный квадрат» К. Малевича, который пришивался к рукаву одежды. В силу социально-экономического и политического кризиса в начале 1920-х гг. «Уновис» просуществовал недолго, однако стал этапной вехой в истории мирового авангарда, породив целый ряд радикальных преобразований традиционного художественного языка. Четыре цветных линогравюры в переданной коллекции созданы Иосифом Капеляном в 1990-е гг. Серия печатной графики выполнена выходцем из Беларуси в традициях супрематизма и отражает сформулированное К. Малевичем представление о «чистых формах в искусстве».

Мироздание в искусстве – это квадрат, треугольник, круг. Это сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур, пронизанных светящимся внутренним движением. Израильский художник опирается на супрематическое понятие «об энергии двух цветов», хотя в работах И. Капеляна – это теплые цвета. И, тем не менее, аскетизм композиций подчеркивает их декоративный характер, овеянный дыханием конструктивизма. Работы Иосифа Капеляна – художника, владеющего по сути всеми направлениями в изобразительном искусстве, – это одновременно и один из этапов поиска себя в израильском изобразительном искусстве, для которого в разное время были характерны вспышки интереса к конструктивизму в XX в. – от Школы искусств Бецалель в Иерусалиме до культа баухауза в Тель-Авиве, дизайнерских решений в интерьерах, современных исканий в градостроении. К.Малевич, автор чистых проекционных форм, говорил о значении супрематизма для монументально-оформительского и декоративного искусства. Не случайно графический лист с шестью малыми линогравюрами выполнен израильским художником в декоративной манере. На наш взгляд, линогравюры израильского художника Иосифа Капеляна следует рассматривать в контексте воззрений К.Малевича. Это то, что уместно и в свете уже имеющейся в Музее изобразительных искусств Узбекистана коллекции русского авангарда и его последователей.

ГОРОД НА КРАЕУГОЛЬНОМ КАМНЕ

Рассуждая о создании мира, мудрецы спрашивали: «Откуда Всевышний создал его?». И ответил один псалмопевец: «С Сиона – который есть верх красоты». Здесь покоится скала, прозванная краеугольным камнем мира. Здесь, на «Эвен а-штия», камне основания, был выстроен Иерусалим – город Бога. Всемирная история распорядилась так, что Святая Земля – ныне территория Государства Израиль – стала точкой отсчета для мировых религий. Будучи духовной столицей мира, Иерусалим открыт для каждого, идущего с миром. Не случайно одно из первых зданий, встречающее нас в Старом городе Иерусалима, – это гостиница для паломников, в которой принимали всех – независимо от вероисповедания. Глядя на пастозное полотно Бориса Геймана, мы оказываемся рядом именно с этим гостеприимным домом. Художник выбирает пастельные цвета, объединенные высокой долей белого цвета. И мир реальный, вылепленный из красок, словно уплывает под ногами… И ты оказываешься в измерении преданий старины глубокой. И открывается историческое бытие древней столицы иудеев… Сияет цитадель иудейского царя Давида, окутанная облаками, позолоченными солнцем.

Таков Музей «Башня Давида» под открытым небом – вид из Старого города, который во всех археологических объектах запечатлел Григорий Фирер. Кажется, что город святой и впрямь неподвластен времени, ибо в художественной точности на полотне сокрыто пространство вечности и солнца солнечной столицы. Идешь по булыжной мостовой и ступнями прикасаешься к временам мудрейшего Соломона. Сын Давида, он построил Храм Всевышнему. Но задолго до наступления новой эры Храм Соломона был разрушен. И был возведен иудеями на этом же месте Второй храм. Но в 70 г. н. э. во время Первой Иудейской войны римскими войсками императора Тита Второй Храм был тоже разрушен… И стала оставшаяся часть Храма – Западная Стена – местом молитвы, где евреи оплакивали его разрушение и местом молитвы о возрождении народа Израиля в стране былого величия. А ныне – уповают на его будущее. Ежегодно тысячи тысяч евреев мира собираются у Стены Плача на Девятое ава – национальный день траура — день, когда были разрушены Первый и Второй Храмы. А еще – это твоя Стена – Стена Защиты, Стена Боли и Стена Радости… Чудес не бывает, но плачут иконы, Что нам не по силам святые законы…

И кажется людям, что легче страданья Свои пережить под святыни рыданья, В расщелину камня посланье ложится. И плачет Стена от нескромной страницы! У Бога об этом еще не просили, Как в Храме свечей еще погасили. На небе решали за всех и навек: Святым на земле должен быть человек! Но солнце, как сердце, о небо стучится, И плачет Стена – видно чуду не сбыться, – Страдаем на пару теперь со Стеной, – Знать нас причесали гребенкой одной... Чудес не бывает, но плачут иконы, И так достижимы законы, каноны… Дрожу под дождем, и рыдает Стена: Надеюсь, что справится с просьбой она! Стихи автора. На экспрессионистическом полотне «Моя Стена Плача» Анны Зарницкой – ярком и субъективном – чувственность переживаний доведена до предела. Это эмоциональное воздействие. Это выразительность. Это смещения, упрощения, преувеличения, эмоциональность и экзальтированность. Стена и впрямь рыдает, как женщина.

А вот другая история о Стене. Перед нами – символическое полотно Маргариты Левин «Сила единства». День Царицы-субботы. В единый круг сплотила всех молитва, остужающая жар Стены. Шелестящие талиты, шали, мысли, обращенные к Всевышнему… Обо всем этом можно лишь догадываться по единому белому кругу. Но перышки живой молитвы из уст каждого в этом круге поднимаются в небо, вмещая трепет жизни — от увиденных в детстве голубей на крыше до опаленного долга перед Богом, без ропота на судьбу. В «Силе молитвы», возносящейся ввысь, – наша жизнь... Воспоминания... Куда деться от рассказов наших мам? Ташкент... Сюда прибыл эшелон с ранеными с фронта, среди которых был будущий отец Маргариты. Здесь, в солнечной столице Средней Азии, в годы Второй мировой войны создалась новая семья. Здесь родилась их дочь будущая израильская художница Маргарита Левин. Можно ли роптать на такую судьбу? Их дочь теперь в Иерусалиме! Святой Иерусалим… Башня Давида – царя Иудеи, Стена Плача, синагоги – это то, что напоминает о святынях иудаизма. Но визуально визитной карточкой Иерусалима для многих остается золотой свод мечети Купол Скалы. На картине Нахума Ильяшимова дан именно этот ракурс иудейской и мусульманской святынь. Раскаленная от солнца Стена Плача и золотой купол мечети… Художник умиротворяет их спокойным голубым небом, как эмоциональным прорывом энергетического напряжения.

ЛИСТАЯ КНИГУ КНИГ

Две картины в коллекции посвящены архитектурным памятникам Старого города, напоминающим об этапных для основ христианского мировоззрения страницах Книги Книг в Иерусалиме. На картине «Церковь Петушиного Крика ночью» объектом для Ильи Хинича стала церковь, выстроенная на месте отречения учениками от своего Учителя. На полотне художника – коричневая ночь с тревожной алой зарницей – предвестницей приближающихся стражей. Миг южной ночи сфокусировал время предательства. И трижды прокричал петух, когда уводили Иисуса. Только не проснулись ни апостол Петр, ни другие ученики … А золотой петушок на спице купола нынешнего храма остался. В работе Германа Непомнящего мы оказываемся на улице Виа Долороза, олицетворяющей в мировой культуре образ пути страдания.

Здесь пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия и находятся девять из четырнадцати остановок его Крестного пути. Человека в терновом венце помнят камни, арки, проемы окон Старого города и пороги дверей, что захлопывались при виде идущего на Голгофу. Один из всех был на кресте распят – Душой – младенец, праведностью – свят! Стук молотка, взрывая тишину, Спешил прикрыть вселенскую вину, Чтоб в нас надежду и любовь убить, И к милосердию отрезать нить, И справедливость высечь на глазах, И правды не найти на небесах! Только чудо – дождем с небес: Господи! Ты воскрес! Стихи автора. Но Иерусалим – город городов, в котором самые мрачные страницы жизни человечества могут обернуться чудом. И вот уже не кровавый след, а «след Света» сияет на полотне художника – сияет, как повесть о духовном воскресении и об утверждении высших ценностей во имя спасения Человечества. След Света – это белый цвет Воскресения.

ИЕРУСАЛИМ ОРИЕНТАЛЬНЫЙ

В ментальности Земли Израиля и Узбекистана можно найти немало точек соприкосновения. Это обусловлено географическим положением, климатическими условиями, традициями и религиозными устоями части населения наших государств, лунным календарем, растительными мотивами в орнаменте. Со времен средневековья Узбекистан был крупным культурно-политическим и религиозным центром Средней Азии. Ныне на территории Узбекистана расположено более 160 мусульманских культовых сооружений. В столице Израиля крепостные стены Старого города возведены Сулейманом Великолепным, правителем Османской империи. Среди восьми ворот самыми красивыми справедливо считаются Дамасские ворота (в еврейской традиции известные как Шхемские ворота). Через них мы входим в мусульманский квартал Старого города. Но, когда мы выходим через них из исторического города, мы идем на север – по направлению к Дамаску, в прошлом столице Сирии.

Примечательно, что именно в Дамаске в IX появился первый минарет (от арабского «манара» – маяк), ставший общепринятой приметой ориентальной архитектуры. Взбираясь на балкончик священной башни, муэдзин призывал верующих на молитву (намаз). Глашатай поворачивался в сторону Мекки, и, указательным пальцем касаясь мочек ушей, нараспев призывал: «Спешите на молитву!» Однако время диктует свое. Сейчас муэдзины редко поднимаются по крутым лестницам, читают азаны снизу через усилители с мощными колонками… Но башни минаретов по-прежнему символизируют связь с Небесами, а дугообразные контуры крыш мечетей олицетворяют смирение человека перед Всевышним. На картине Вячеслава Ильяева толпы правоверных через Дамасские ворота идут на пятничную молитву. Мягкий утренний свет освещает крепостные стены, верхний край которых сверкает, как янтарная корона столицы Земли Израилевой. До переезда в Израиль Вячеслав Ильяев работал на «Ташкентской киностудии».

Быть может, и поэтому тоже в его «Дамасских воротах» есть нечто от величественного восточного эпоса, как нередко представляют в художественных фильмах стены, охраняющие дворцы великих эмиров. В пределах Старого города Иерусалима находится немало объектов культуры. Некоторые из них являются для ислама святынями мирового значения. Мечеть Купол Скалы, ставшая предметом творчества Анны Зарницкой, – знаменитое мусульманское святилище, находящееся над камнем основания мира. Ее золотой купол диаметром двадцать метров виден из любой точки Старого города. Мечеть Купол Скалы располагается на вершине Храмовой горы. Она не является действующей, архитектурный памятник лишь оберегает священную скалу. По Корану однажды ночью Мухаммеду явился архангел Джабраил (Гавриил) и предложил ему перенестись из Мекки в крайнюю мечеть Аль-Акса на крылатом коне с человеческим лицом ал-Бураке. Мухаммеду предстояло вознестись на небо, встретиться с пророками и предстать перед Всевышним. Аллах доверил ему заветы мусульманской веры. Под Куполом Скалы хранится отпечаток стопы Мухаммеда и три волоска из его бороды.

Примечательно, что задолго до возникновения ислама, это место считалось центром сотворения мира. Согласно иудейским и христианским священным книгам, здесь Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака. Царь Давид построил алтарь. Его сын Соломон воздвиг Первый Храм, где хранился Ковчег Завета. Но помимо исторической стороны, ведением элементов натюрморта в архитектурный мотив, израильская художница подчеркивает общность наших с Узбекистаном природных условий. Отсюда – напоенные солнцем экзотические фрукты – манго, дыня, арбуз, которые, как в Израиле, так и в Средней Азии не кажутся экзотикой.

На полотне Андриана Жудро изображена Мечеть Аль-Акса – третья после Каабы в Мекке (мечеть Аль-Харам) и мечети Пророка в Медине святыня ислама. Согласно Корану, с этим местом связано ночное путешествие пророка Мухаммеда и его вознесение. На картине Андриана Жудро передано состояние мира, когда солнце прощается с теплым днем и гаснет, точно свеча, в ожидании крылатого коня с человеческим лицом ал-Бураке. Мусульмане считают, что мечети Купол Скалы и Аль-Акса составляют единый архитектурный комплекс Хаарам аль-Шариф. На искусственной насыпи южного склона Храмовой горы находится Мечеть Эль-Марвана. Она расположена под землей, где, согласно священным книгам, выстроил конюшни царь Соломон. Полотно Анатолия Метлы построено на игре светотени – контрасте оттенков золотого и синего тонов. Но мазки, подобные золотым слиткам, – это золото солнца Иерусалима.

ЯФФО С ВОСТОЧНЫМ КОЛОРИТОМ Линия святынь ислама прослеживается и в работах израильских художников, посвященных Старому Яффо, к берегу которого, согласно священным книгам, прибился Ковчег Ноя. Яффский порт сыграл важную роль в воплощении сионистской идеи. Вместе с тем, ближневосточный облик архитектуры Яффо перекликается с восточным колоритом Средней Азии. И все-таки, это ориентализм средиземноморский. Старый Яффо – город, где легенды и история срослись настолько, что уже трудно проверить их на истинность. Не потому ли, что все они связаны с тайной моря – бескрайнего и необъятного, как на колористическом полотне Шауля Космана? К примеру, одно из преданий гласит, что старый порт, ожидающий иудеев, христиан и мусульман, в преддверии берега становился для многих из них проклятием. Почему? Мореходы могли ориентироваться только по двум минаретам, чьи светящиеся башни составляли углы воображаемого треугольника. Поражает целесообразность возведенных в данном месте «спасительных маяков». Как «ведущие огни», мечети Аль-Махмудия слева и Аль-Бахр справа, указывали мореходам безопасный путь.

Не удивительно, что мечеть Аль-Бахр, расположенная на берегу у самого моря, в сознание многих поколений вошла как Морская мечеть. А для штурманов во все времена была просто надежным Яффским маяком. В Старом Яффо нет небоскребов. По работам Анатолия Метлы, Сергея Москалева, Аркадия Острицкого видно, как устремленные ввысь башни маяков-минаретов, подобно навигационным ориентирам, величественно возвышаются над окружающими их строениями. На картине Сергея Москалева сама земля кажется солнцем, а скаты крыш дополнительными источниками света. Они находятся рядом с мечетями, включаются в общий архитектурный облик, являясь более поздней достройкой на старом основании древнего строения. Теперь они вписываются в реалии нынешнего средиземноморского города. И уже не только светят сами, но водители проходящих мимо автомобилей лихо подмигивают им сигнальными огнями, словно яхтенные капитаны. Не оттого ли солнечного света в приморском Яффо больше, чем в других городах?

И только короткой ближневосточной ночью, как много-много лет назад, маяки переговариваются со звездами, вспоминая о тех временах, когда сквозь прибой, прорезая тьму ночи, свет костров на башнях минаретов Аль-Бахр и Аль-Махмудии указывал подплывающим кораблям об опасности скалистого берега… Но с приходом дня «стариковское бурчание» маяков, сливающееся с шумом седых волн, само собою затихает. Сказки, мистика? Как знать? Цветовая гамма в работе Анатолия Метлы воплощает мистический характер Старого города, притягивающего сюда людей творчества. Аура ориентального романтизма влечет к городу у моря, сохранившему своеобразие мира средиземноморского Израиля. Архитектурный комплекс, запечатленный на полотне Аркадия Острицкого, воссоздает постройку времен 1812 года, возведенную во времена османского губернатора Газы и Яффо Мухаммада Абу-Наббута. Теперь экскурсоводы вместо минаретов рассказывают туристам о том, скольким людям маяки смогли помочь, задаются вопросом, какой из минаретов древнее? Задача не простая, учитывая, что при строительстве Аль-Махмудии использовались римские колонны из Кейсарии и Ашкелона. Может, Аль-Махмудия, и впрямь будет древнее Аль-Бахра? Человек так устроен, что все самое большое ему кажется главным. Ныне Аль-Махмудия действительно самая значительная мечеть в Яффо. Впрочем, это уже не суть важно, если по маковкам минаретов, взметнувшихся к небесам на лебяжьих шеях, узнавалась Земля Израиля, к которой был устремлена душа человеческая.

СЕРДЦЕ, В КОТОРОМ – СОЛНЦЕ

Мы живем в XXI веке, в эпоху политики сближения Ближнего Востока и Средней Азии в том числе, в эпоху толерантности как «новой религии» современности, на которой строится система понимания вечных ценностей в мире и для мира. Эта эпоха уже принадлежит нашим детям – материальному воплощению будущего. Вот почему коллекцию историко-культурных памятников завершают портреты девочек – в еврейском головном уборе и в узбекской тюбетейке. Они такие характерные, хотя кроме солнца за окном, кажется, ничего вокруг и не было? Но, как это бывает на картинах, сам свет высветил индивидуальность каждой. В работе Александры Ильяевой перед нами – бухарская девчушка в рубашке цвета солнца, непосредственная, живая, загорелая, с растрепавшимися прядями черных волос, с горящими карими глазами. Кажется, что лишь на миг она заскочила домой и вдруг… увидела расшитую тюбетейку. Примерила… И улыбка ее немыслимого счастья озарила лицо девчушки. На полотне Вадима Макарова – будущая царица Эстер, свет, свежесть, неосознанная чувственность. На шее – ожерелье из монеток, отсвет которого солнечными зайчиками скользит по правому виску. Для передачи игры светотени художник использует свободные вибрирующие мазки, подчеркивающие мимолетность мгновения, стремится запечатлеть очищенные от суеты традиции национального наряда и мечту каждой еврейской девочки на праздник Пурим быть царицей – спасительницей своего народа.

Не случайно художник назвал свою работу «Маленькая Эстер». А еще перед нами – «Еврейская мадонна» по имени Шуламит. Думаете мотив «Песни Песней»? Совсем нет! Это портрет нашей современницы из Израиля в платье с узбекским декором. Его написала художница из Иерусалима Маргарита Левин, родившаяся в Ташкенте. Ее бабушка и дед похоронены в Ташкенте… Сейчас у Маргариты Левин восемь внуков на Святой Земле. Маргарита Левин – ученица 60-десятника Владимира Вейсберга, теоретика течения «невидимой живописи» («белое на белом»). У В. Вейсберга есть слова, объясняющие его понимание гармонии в искусстве: «Если бы зрение было совершенным, мы бы не различали больше предметов, мы не видели бы ничего, кроме гармонии». Ничего, кроме гармонии… Шуламит – и впрямь мадонна… Только в жизни она родила двойню. Символично? Пожалуй… Значит, Израилю и Узбекистану – быть! И вместе вырастить дерево, хотя нелегкое это дело на Земле Солнца оживить коричневые и охристо-золотые пески, как это сделано на декоративном полотне Аркадия Лившица.

ИЗРАИЛЮ И УЗБЕКИСТАНУ – БЫТЬ!

В книге «Рождение музея» Александра Крейна, в прошлом директора Государственного музея А.С.Пушкина, говорится о том, что «однажды родившись, музей не остается неизменным. Его жизнь – накопление качеств, цель новых и новых обновлений, рождений». Международный проект «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану» созвучен этим принципам. Это качественное пополнение фондовой коллекции музея для обновления выставочной деятельности. Это расширение социокультурного пространства через новые произведения искусства дружественной страны, с уважением относящейся к ментальности Узбекистана. Со стороны израильских художников проект «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану» отражает готовность Объединения профессиональных художников Израиля к культурному сотрудничеству с Государственным музеем искусств Узбекистана и желание участников акции своим вкладом обратить внимание общественности на позитивный образ Израиля как страны мира. Это дар сердца – во имя продвижения культуры.

И в этом этическая сердцевина акции. На презентации картин в Государственном музее искусств Узбекистана, согласно проекту, 30 работ передаются в дар Государственному музею изобразительных искусств Узбекистана, отмечающему в 2018 году свое 100-летие. Работы Андриана Жудро «Принцесса хлопка» и Анны Зарницкой «Моя Стена Плача» – передаются Академии художеств Узбекистана – к 20-летию со Дня рождения. Земля Солнца – мир через культуру, в котором столица Ближнего Востока и столица Средней Азии – оберегаются солнцем. Сам факт существования на Земле Израиля святынь ислама, система религиозных норм которых повлияла и на истоки религии и культуры Узбекистана, – еще одно подтверждение общности наших культур, наших государств, построенных на уважении к народам, входящим в их состав. И, запечатленные израильскими художниками во всей красоте, они будут напоминать солнечному Узбекистану о солнечном Израиле, охраняющем вековые основы культуры мира – большой Земли Солнца. А за окошком – снова муэдзин, И птичьи голоса в окно стучатся, Но почему-то все прервать боятся Мой сон, в котором только ты один – Иерусалим! Не будь ничьей виною! Не ты ль эпохи из святынь слагал И из руин неверья поднимал Заветным камнем – Западной Стеною? И в тех моленьях я была с тобой, И крылья голубиные растила, Чтоб улететь в Небесный город твой, Чей отсвет в твоем камне полюбила. Иерусалим, мой царственный Давид… Здесь сердца пламень с солнцем говорит… Стихи автора.

В источнике ещё картины.

Колхозный деятель, организатор сельскохозяйственного производства, председатель колхоза “ Полярная звезда” Cреднечирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР. Дважды “Герой Социалистического Труда”(1948,1951). Заслуженный хлопкороб УзССР(1964).

Колхозный деятель, организатор сельскохозяйственного производства, председатель колхоза “ Полярная звезда” Cреднечирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР. Дважды “Герой Социалистического Труда”(1948,1951). Заслуженный хлопкороб УзССР(1964).