Борис Шамшидов

Milestones

![Борис Шамшидов]() Как-то Армянскому Радио задали вопрос: — «Что делать, если хобби мешает работе?» Ответ был: — «Бросайте работу». Совет, что и говорить, хороший, попробовать можно, если только под рукой «есть кто-то, кого не очень жалко».

Как-то Армянскому Радио задали вопрос: — «Что делать, если хобби мешает работе?» Ответ был: — «Бросайте работу». Совет, что и говорить, хороший, попробовать можно, если только под рукой «есть кто-то, кого не очень жалко».

Великие так и делали, бросали себе работу, и — вперёд к звёздам. Священник Винсент ван Гог — художник, шлифовщик линз Барух Спиноза — философ, химик Александр Бородин — композитор… учёные, офицеры, политики, и даже — цари! Поскольку великих жалеть не принято, они обретают бессмертие как некое частное подтверждение практической применимости рецепта Армянского Радио.

А простому человечку, с таким маленьким-маленьким хобби, обычному массовому потребителю белков, жиров, углеводов и алкоголя, ему-то что делать? Ему его хобби вовсе не для бессмертия, а сугубо для личного счастья необходимо, и что же? Работа не радует, хобби не кормит, жена пилит, дети не уважают, для девушек какой-нибудь инженер-филателист и не мужчина вообще, отворачиваются себе вежливо-брезгливо. У них слово «филателист» почему-то ассоциируется с сифилисом. Странно, не правда ли…

Однако, такая грустная схема Армянским Радио не рассматривается. Его, уважаемого Радио, сфера компетенции находится выше всяких примитивных, житейских банальностей, а значит, выход из этой минорной ситуации в каждом конкретном случае следует находить самостоятельно. В общем же виде представляется, что скорректированная рекомендация может звучать примерно так: превратить работу в хобби, а хобби, соответственно, в работу.

Легко и гладко это выходило у нас в нашей «прежней» жизни, не то, что теперь, а мы ведь ещё были чем-то недовольны. Политинформации, художественная самодеятельность, обмен анекдотами, спортивные новости, лёгкий флирт, юбилейные мероприятия…, и всё это в учебное или в рабочее время, и вполне официально. Студент-медик, например, успешный в проведении политинформаций, делал карьеру в комсомоле и далее, в Минздраве, горный инженер вечерами играл на саксофоне на танцплощадке, а знаток анекдотов становился капитаном КВН и популярным телеведущим. Про спортсменов и говорить нечего, они появлялись в институте исключительно в период экзаменационных сессий, а уже потом, на производстве — в день получения зарплаты.

Так это и работало. На стартовые позиции выводила Судьба, а продвижение и развитие зависело от способностей, склонностей и трудолюбия собственно индивида. Спонтанно подтверждался филосовский принцип единства знаний, накопленных цивилизацией; хобби органично сливалось с основной специальностью, и оставалось только правильно выбрать компоненты этого странного сплава.

В Интернете есть удивительный клип, хор грузинских врачей поёт известную через Фрэнка Синатру песню Пола Анки «My way». И как поют, сам мэтр Фрэнк Синатра может отдыхать. Наберите в Google «грузинские врачи my way», не пожалеете. Плохие врачи так петь не могут, уже в самом пении слышно, что это — хорошие врачи. Вот Вам и хобби. Так что ошибалось уважаемое Армянское Радио, не надо ничего бросать.

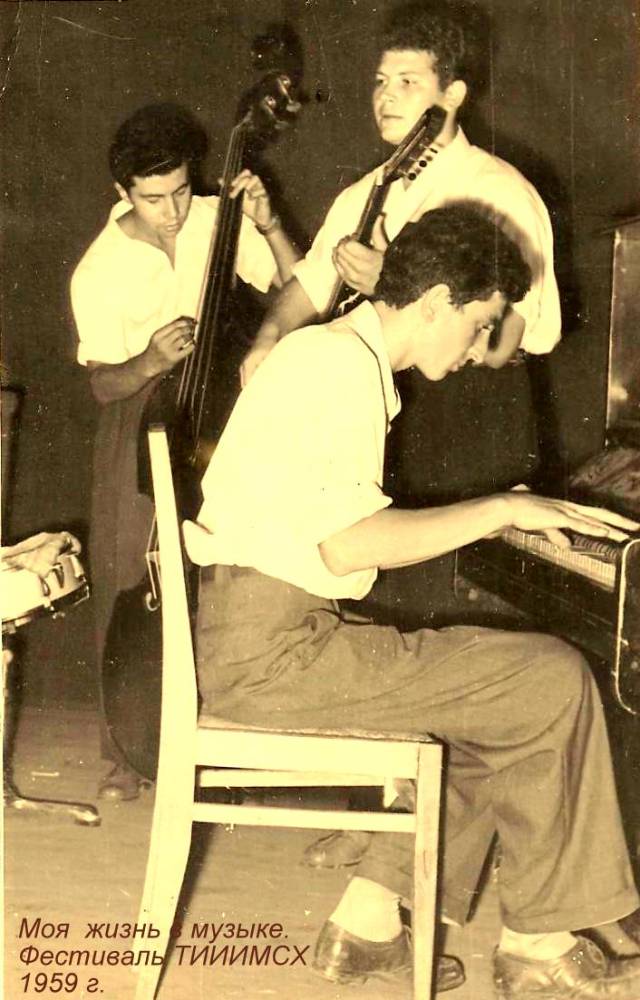

В 1954 году, когда я учился в 7-м классе обычной школы, вдруг оказалось, что для меня очень важно играть джаз, и я стал это делать, сначала на ф-но, а позже — на саксофоне. Получилось так, что уже в институте, где я изучал машины для земляных работ и дорожного строительства, мне было дозволено примкнуть к институтской самодеятельности в качестве пианиста. Ребята-музыканты были крепкие, поучиться было у кого, и я стал хватать кое–какие основы оркестровой игры. В отсутствие музыкального образования это требовало некоторых усилий и времени, делалось, разумеется, в ущерб занятиям, но удовлетворение от самого процесса компенсировало всё, и, по мере преодоления барьеров автодидакта, в ресторанно-танцевальной сфере музыкального Ташкента я стал как-бы своим. При этом хобби к тому же ощутимо воплотилось в материальном аспекте, однако это было вторично, главное было — играть.

ОДО

Окружной Дом Офицеров Туркестанского военного округа. В самом центре города, на углу улиц Энгельса и Братской, в двух шагах от Сквера Революции. Небольшой, уютный, ухоженный парк, старинное здание, принятое в наследство от Офицерского собрания царской армии, киноконцертный зал с отличной акустикой, бильярдная, кафе, а также лучшая в городе танцплощадка, зимой в здании, летом в парке. Чистота, порядок, круглосуточный офицерский патруль, никаких скандалов или драк и в помине. Снаружи на здании висели большие вокзальные часы, и это было удобно для свиданий: «в семь под часами у ОДО», ошибки исключались и оправдания не принимались, часы всегда шли точно.

Молодёжь, а впрочем, и не только молодёжь, все любили ОДО. Летом в парке, под столетними чинарами, всегда было прохладно, розы, лилии, хризантемы — всё ухожено и лучших сортов. Садовник имел неограниченный резерв бесплатной рабочей силы, солдаты-штрафники постоянно ковырялись в земле и вычищали аллеи.

В кафе можно было недорого и вкусно перекусить, а столитровый казан плова, который открывали ровно в 12:00, уходил меньше чем за час. Этот поистине ханский плов готовил строгий пожилой узбек в офицерских сапогах и белоснежном халате, надетом поверх гимнастёрки без знаков отличия. К тому же, он по весне раньше всех других давал к плову салат «ачичук» из свежих помидор с луком. Армия — она и на кухне армия.

Фильмы для кинозала подбирались со вкусом, иногда попадались очень интересные ленты ретро, концертный репертуар публиковался заранее, так что около кассы постоянно тусовалась модно одетая публика обоего пола в широком диапазоне возрастов.

В танцзале шесть раз в неделю по вечерам играл настоящий джаз: группа саксофонов, две трубы, тромбон, ритм. Руководил оркестром пианист Женя Живаев, в группе саксофонов ведущим был его младший брат Юра, оба талантливые профессионалы и энтузиасты классического мэйнстрима. Позже они организовали джаз-оркестр Гостелерадио, а Женя так и остался, до своей трагической смерти в 2012 году, доминирующим в Узбекистане авторитетом в области джазовой и эстрадной музыки. Про него есть всё в Викепедии, а в те времена он ещё учился на последенем курсе Консерватории.

Танцплощадку в ОДО я воспринимал как джаз-клуб, и постоянно там отирался. Мне нравилось просто слушать этот замечательный оркестр, и уже вскоре я знал наизусть весь репертуар. Женя делал блестащие арранжировки, в его изложении непритязательная популярная эстрадная песенка становилась концертной композицией в полном соответствии с канонами жанра. Оркестр был безупречно настроен, групповая игра отличалась лёгким и точным свингом, некоторые музыканты играли свои импровизации, для других Женя писал отдельные фразы. Репертуар был подобран со вкусом и сбалансирован, оркестровки были ритмически разнообразны и удобны для танцев. В зале постоянно было полно аккуратно одетой молодёжи, девушкам не приходилось опасаться хамства, патруль всегда был рядом. Администрация ОДО даже попыталась ввести за правило для парней приходить в галстуках, но это не привилось, всё и без того было достаточно цивильно.

Послушать музыку и пообщаться приходили друзья-музыканты со всего города, в перерывах они устраивали джемсейшен, отчего танцы продолжались непрерывно. Билетные контролёры всех таких энтузиастов знали в лицо и пропускали бесплатно. Как-то раз я набрался духу и тоже попробовал поиграть в перерыве на рояле, с контрабасом и ударными. Получилось, ни шатко ни валко, и я стал приходить и играть чуть ли не каждый вечер, благо было с кем и для кого. Это была добрая школа, к тому же моё продвижение помогло нам и в институтской самодеятельности, мы стали хватать призы на различных фестивалях и конкурсах. В то время я был уже на третьем курсе.

Однажды Женя приболел, и мне было предложено попробовать поиграть с оркестром. Тут-то и случилось самое интересное. Дело в том, что Женя педантично записывал все свои соло в толстой нотной тетради для ф-но, а гармонии аккомпонемента писал в буквенно-цифровой форме, в которой я неплохо ориентировался.

Играя на слух все его соло и видя, как они выглядят в нотной записи, я стал осваивать игру по нотам. Обучение произошло от обратного: сначала игра, потом нотная грамота. Читать фортепианные ноты как положено я по жизни так и не научился, но в тот раз оркестранты даже ничего не заметили, и я проработал с ними все два месяца, пока Женя болел. Педантичная бухгалтерия ОДО оформила меня как временного работника, и мне заплатили аж по три рубля за вечер. Восторг и фантастика!

После того случая Женя нередко стал меня просить подменять его вечерами за те же самые три рубля. Сильно уговаривать меня ему не приходилось. Так это продолжалось около двух лет: три-четыре раза в неделю джемсейшен в перерыве, и иногда — весь вечер с оркестром. Я приобрёл статус Жениного дублёра.

В январе 1963 года был образован оркестр Гостелерадио, братья Живаевы ушли из ОДО, и мне было предложено заменить Женю официально. Надо ли говорить, что я согласился. Меня оформили приказом по третьей категории, как не представившего документа о музыкальном образовании. В конце года я окончил институт, защитил диплом и был направлен на стройку на Аму-Бухарский канал, а когда через несколько месяцев вернулся, в оркестре уже был другой пианист.

«Модуль»

В Ташкенте, после недолгих скитаний, я нашёл интересную работу; меня приняли на должность технолога экспериментального отдела НПО «Сигнал». Для начинающего инженера лучшей опции нельзя было себе и представить. Мы делали штампы, прессформы, уникальные прецизионные приборы, и разное другое нестандартное оборудование. Здесь было у кого поучиться. Все, и конструктора, и рабочие, были профессорами в своём деле, и без ограничений делились своим уникальным опытом.

Сложные, оригинальные конструкции, всегда что-нибудь новое, поступали в производство почти ежедневно, приходилось искать необходимые технологические решения, а, кроме того, мне не запрещалось самому поработать на станках, хотя это и было махровым нарушением производственный дисциплины и техники безопасности. Бывало, я часами гнал стружку и ломал резцы и фрезы, но зато уловил гармоническую связь между конструкторской идеей, бумагой чертежа и металлом детали, и это впоследствии мне весьма и весьма помогло. Начальник отдела, Ефим Эммануилович Лучанский, относился ко мне, как к близкому человеку, всячески поддерживал, и, видимо, имел в отношении меня какие-то производственные намерения. Но вышло так, что я его подвёл.

В эти пару лет все дни были забиты до предела, для музыки оставались только вечера и выходные, но я всё равно старался быть «на плаву» и играл понемногу в кафе и клубах. Для системных занятий времени не было, зато появилась «зарплата инженера», аж 140 р., а с ней — возможность покупки магнитофона «Днепр-11» и перезаписи с дисков на пятисотметровые кассеты. Фирменные диски были недоступны по цене, но в городе было несколько коллекционеров, и они делали записи по пятёрке за диск.

Набралось с полсотни кассет, и мы с друзьями слушали их, в отрыве от времени и пространства, и впитывали каждую фразу или аккорд, с упоением, как молитву, беспардонно нарушая покой родителей и соседей чуждыми для них звуками. Иногда к открытому окну моей комнаты подходил отец и взывал: -«Проявляйте жадность, требую от лица непередовой общественности, проявляйте жадность, сделайте, чтобы было слышно только вам!». Нам было обидно за нашу любовь и непонятно, как может быть, чтобы это не хотели слушать все.

Так в этот период развивалось моё хобби. Мне открылся уголок в необозримой громаде классического джаза, и я решил, что должен играть на саксофоне, купил инструмент, и начал терзать окружающих.

В один из дней декабря 65-го года, примерно перед обеденным перерывом, в проходе между станками из пения резцов, фрез, стального стука, скрежета, и дыма от электросварки внезапно матереализовался Олег Асриянц.

-Боря, ты куда пропал? Совсем залёг, партизан-подпольщик какой-то! Поговорить надо, без свидетелей.

Он шевелил усами, вращал глазами, спонтанно двигал руками туда-сюда, и было видно, что его прямо-таки распирает. Олег был старше меня на пять лет, закончил мехфак Политехнического и параллельно музучилище по кларнету, и уже успел три года поработать в Киеве, в авиастроительном КБ Антонова. Он тоже болел джазом, в своё время играл в институтском оркестре, и похаживал в ОДО. Олег всегда кипел как бойлер высокого давления и придавал предельное ускорение любому объекту в сфере своей обширной деятельности. К тому времени он уже несколько (но не очень) остепенился, вернулся из Киева, женился, и делал карьеру в НПО «Технолог».

Мы зашли ко мне в техбюро и присели. Народ обедал, в комнате никого не было, и Олег сходу начал излагать суть в присущем ему телеграфном стиле.

-У нас новый шеф. Кандауров Михаил Андреевич. Хочет создать в НПО оркестр. Джаз любит. Сам когда-то играл на трубе. Мне поручил найти и принять на работу людей. Инженеров, станочников, слесарей, любых специальностей. Даёт ставки с повышением. У тебя здесь сколько? Сто сорок? Дадим сто шестьдесят. Репетиция сегодня в 18:00. Ждём.

И он исчез так же, как и появился. Предложение требовало анализа. В моём «Сигнале» мне было уютно, «тепло и сыро». Все были свои, особых проблем не было ни в рабте, ни в личном плане. Вероятно, через пару лет Ефим Эммануилович взял бы меня к себе в замы. Но — оркестр! Это был сильный козырь, и я решил пойти один раз на репетицию и посмотреть, что к чему и почём. Кроме того, «Технолог» имел статус КБ первой категории, а «Сигнал» — второй.

Я пришёл пораньше, чтобы попасть в рабочее время и хоть что-нибудь понять. Олег отменно владел методами подбора кадров, он чётко знал свою задачу и сходу дал мне шоковую дозу информации. Менее чем за час он провёл меня по всем четырём этажам и в эскизной форме набросал вероятные перспективы. Первая категория была продемонстрирована во всей многогранности, и родной «Сигнал» на этом фоне стал смотреться бедным родственником.

После обхода мы пошли в актовый зал на репетицию. А вот здесь меня ждало тотальное разочарование. Зал, правда, был прекрасный, но оркестра как такового не существовало. Два трубача и тромбон раздувались по углам, что-то неопределённое происходило в ритмгруппе, единственный саксофон-альт без особого успеха ковырялся в каких-то нотах. Олег сунул мне баритон, сам схватил тенор, и мы уселись за пульты.

Я посмотрел в ноты и увидел… боссанову «Dream», Женину оркестровку из ОДО! Никто не мог объяснить, как она сюда попала, зато я сразу ощутил почву под ногами. Пахнуло чем-то своим, родимым, и я, незаметно для себя самого, принялся заниматься известным и любимым делом: настроил духовиков по пианино и отсчитал темп. Через полчаса мы сыграли её до конца, и даже с импровизацей.

Олег был в восторге. Он объявил окончание репетиции и тут же, в своей обычной манере, снова схватил быка за рога обеими руками. Начальство ещё не разошлось, и он повёл меня прямиком к Кандаурову.

— Михаил Андреевич, это Борис Шамшидов. Инженер-механик. Стаж три года. Играет на ф-но и саксофоне. Работает в «Сигнале». Сейчас провёл репетицию. Народ доволен.

— Хорошо, пишите заявление. Старший инженер, к конструкторам, потом, если надо будет, подправим. А мне, пожалуйста, выступление на Новый Год. Идите, продолжайте.

Была середина декабря 1965 года; нам удалось слепить пять-шесть номеров с конферансом и певцами, и мы нарисовались на новогоднем вечере. Кандауров был доволен и дал нам картбланш на развитие. Обязанности ведущего и конферансье взял на себя удивительный человек Григорий Семёнович Гуткин. Он был лет так на двадцать старше нас, участник Войны, заведовал отделом, но всё это не мешало ему торчать с нами на всех репетициях, переживать за всё, и помогать, где только возможно, без учета разницы в возрасте и положении. Он вёл этот первый новогодний концерт.

Я отработал в «Сигнале» положенный по закону месяц, и в конце января 1966 года приступил к работе в «Технологе». Днем — по специальности, вечером — в оркестре; жизнь снова удалась! Я любил то, что делал, и делал то, что любил. Хобби и работа опять были вместе, в одном пространстве и времени, с одними и теми же людьми.

В тот период «Технолог» динамично развивался по всем направлениям, и во всех подразделениях была потребность в кадрах. Поначалу меня определили на должность старшего инженера в конструкторский отдел, в сектор станкостроения, но через полгода перебросили в службу пластмасс, в отдел литейной остнастки. В портфеле заказов отдела были проекты для таких гигантов Минтракторсельхозмаша, как Челябинский тракторный, Херсонский комбайновый, Алтайский моторный, «Ташсельмаш», Минский тракторный, и другие, менее крупные, но не менее интересные заводы.

Мне довелось поработать в некоторых из этих проектов на всех уровнях производства, начиная с конструирования оснастки, и вплоть до сдачи заказчику. Один из этих проектов, для Алтайского Моторного завода, впоследствии дал мне тему для диссертации.

…Наш оркестр мы назвали «Модуль». Хорошее, звучное слово с музыкальным и техническим содержанием. Теперь предстояло усердно поработать. Перво-наперво был нужен руководитель. Братья-лабухи навели нас на молодого композитора и пианиста Эдика Календарёва, дали адрес, и мы втроём, Гуткин, Асриянц, и я, пошли его обрабатывать.

Эдик жил в съёмной комнатке примерно 3х4 метра, большую часть которой занимали заваленный нотами рояль, колченогий столик, и железная солдатская кровать. Мы втроём заполнили остаток пространства, и Олег изложил суть визита. Наверное, мы выглядели не очень корректно, Эдик поначалу как-то напрягся, вроде даже испугался, но потом прозвучали знакомые имена и термины, дело пошло на лад, и мы договорились о первой репетиции.

Скажу сразу: Эдик был для нас подарком судьбы. А мы, соответственно, для него. Мы репетировали по два раза в неделю, и почти на каждую репетицию он приносил новую оркестровку. Он играл на рояле, тонко и умно импровизировал, и методично, от раза к разу, увеличивал сложность партитур. Педантично, с полной отдачей, учил нас всему, что знал сам, требовал качества и не допускал недоработок. Для него наш любительский big band стал экспериментальной лабораторией, где, к обоюдной пользе и удовольствию, он проверял свои новации в композиции и арранжировании. Сегодня Эдик живет в Америке, пишет музыку, оркеструет, играет, и преподает гармонию и импровизацию в Нью-Йоркской школе джазового искусства (YouTube edward kalendar). Мало кому из советских музыкантов довелось настолько преуспеть на родине джаза.

Наш «Модуль» зазвучал и в городе о нас заговорили. Постепенно состав пополнился крепкими ребятами, добавились солисты, утряслась программа. Мы играли на всех вечерах, фестивалях, давали выездные концерты, выступали на телевидении, но больше всего мы любили играть в своём родном НПО на Новый Год. В актовом зале профком накрывал столы примерно на триста человек, и мы давали двухчасовую концертную программу, а потом до утра играли джемсейшен, для себя, ну, и для танцев. Часть билетов выделялась для гостей, дважды Новый год у нас встречали югославские музыканты группы Караклаич, появилась даже шутка, что Радмила специально для этого приезжает на Новый Год в Ташкент.

В моей жизни эти буйные шесть лет, с 1966 по 1971, могут служить самой убедительной аргументацией в пользу синтеза работы и хобби, но и это время прошло, как проходит всё на свете. Некоторые наши духовики выросли и ушли в профессионалы, Олег продвинулся в НПО как администратор и перестал играть, Кандаурова перевели в Совет Министров, а я сдал кандидатский минимум и подался в аспирантуру. «Модуль» остался лишь на фотографиях и в воспоминаниях.

Израиль

Почти двадцать лет, с времени ухода из НПО, моё хобби пребывало в «спящем» режиме сугубо домашнего пользования. Не то, чтобы я совсем бросил играть и слушать, просто численно изменилось соотношение составляющих компонентов. Бремя лет, семья, работа, как-то не очень совмещались с игрой в кабаках и на танцах. Саксофон я оставил вообще, а на пианино поигрывал по настроению, от случая к случаю, в основном для гостей, и в редкие свободные минуты для себя.

Накатил 1990 год, страна начала разваливаться, и мы решили репатриироваться в Израиль. В то время мне было уже 49 лет, я имел двоих сыновей, (19 и 10), был доцентом и заместителем декана Автодорожного Института, так что решение это далось непросто. Наконец, после всех перипетий, страстей и сомнений, 30 ноября 1990 года, в пик алии, мы вчетвером оказались в аэропорту Бен-Гуриона, с $200 в кармане на всех, получили документы, пособие, и начали абсорбироваться. В то время из самолётов на землю Израиля ежедневно выпадало около 2500 душ «новых репатриантов», и не надо большого воображения, чтобы представить себе это цунами. Но Израиль стоял и принимал; он и не такое видывал, наш Израиль.

Нам была нужна Хайфа, где в Технионе был единственный в Израиле курс трибологии. Это была моя научная специальность, и мы с моим коллегой и другом ещё с времён НПО, профессором М.А. Левитиным, начали готовить проект для подачи на получение гранта.

Алия далась нам по полной программе, не было ни жилья, ни работы, ни иврита, ни денег. Не было никакого понятия о том, что же всё-таки происходит и где обрести точку опоры. Однако, мало-помалу из сплошного тумана стали проступать первые зыбкие контуры не очень-то светлого олимского будущего.

Десять первых дней мы вчетвером проютились в малюсенькой, 3х3, комнатке у наших ташкентских друзей Мельцеров, которые сами-то приехали всего на три месяца раньше, но для нас были уже как старожилы. Съёмное жильё было нарасхват, по Хайфе бродили оголтелые толпы бесприютных олим, и я стёр подошвы в поисках квартиры. Наконец нам повезло, нашлась приличная квартира на две семьи, и мы сняли её за бешеные деньги, пополам с другой, тоже ташкентской, семьёй. Начались суетливые олимские будни. Открыли счёт в банке, записались в больничную кассу, определились с ульпаном, школой, и мы с Мишей Левитиным приступили к осаде Техниона.

В этой нашей первой квартире меня ждал королевский сюрприз: в салоне стояло разбитое, но вполне рабочее английское пианино. Я начал понемногу играть, а поскольку других развлечений не было, обе семьи стали вечерами собираться в салоне, обсуждать проблемы, новости, и слушать Гершвина, Портера, Кармайкла…

В начале января 1991-го на нас посыпались иракские ракеты. Всему Израилю раздали коробки с противогазами, офицеры службы тыла провели необходимый инструктаж, и мы оказались участниками первой войны в Персидском заливе. Все предприятия продолжали работать как обычно, только во время воздушной тревоги надо было куда-то там заходить, а если некуда заходить — надевать противогаз. Мне это всё очень быстро надоело, и я просто перестал реагировать на сирены и участвовать в панике. Израильская зима оказалась тёплой и дождливой, и я вечерами выходил погулять со своим противогазом по пустому городу.

В марте всё закончилось, противогазы были закинуты на антресоли и в кладовки, и жизнь вошла в свой обычный режим. Мы ходили в ульпан, учили иврит, осваивали подходы к Техниону, и методически, с переменным успехом, штурмовали прочие бастионы абсорбции.

Как-то мартовским вечером мы вышли погулять по Адару. В угаре послевоенной эйфории бродили разноязыкие нарядные толпы красивых людей, кафе и рестораны бурлили бронебойной музыкой и ароматами восточной «диеты». Вальяжные бездомные коты уже осоловели от баснословно щедрых объедков, и с трудом ползали между мусорными баками. Наш младший, Андрей, с соседским сыном Лёнькой шныряли между прохожими, и с важностью обсуждали качества автомобилей различных фирм и моделей. Воздух представлялся настоем жасмина и хвои.

Пацаны догнали нас, и Андрей дёрнул меня за руку.

-Пахан, мы нашли тебе работу. Тут, в кафе, есть пианино, и хозяин ищет пианиста, играть по вечерам.

Слово «работа» в олимовской среде тогда было эквивалентно чему-то вроде «сим-сим, откройся». Денег катострофически нехватало, на счету была каждая агора; все, кто мог, пытались подработать любыми способами, и минимальная часовая оплата 4.73 шекеля считалась венцом удачи.

Кафе называлось «Капучино» и было в самом центре Адара, на углу улиц Вайцман и Герцеля. Небольшой, уютный зал, где-то на пятнадцать столиков, красивые занавески, бар, кухня, две девочки-официантки студенческого возраста, и в углу — крошечная, 1.5х2 метра, эстрада, а на ней — чёрное английское пианино, старое, как колесница Авраама. Невысокий, восточного вида, подтянутый, черноглазый хозяин лет около тридцати слегка пожал мне руку и завёл безнадёжный разговор на иврите. Пришлось перейти на английский.

— Do you have an experience?

— Thus, a small.

— Okay, let’s try.

О состоянии пианино следует промолчать, но попробовать было можно. Try so try. Я сыграл ему «Misty» Эррола Гарнера и «Smile» Чарли Чарлина. Зал был почти пустой, и я не стал стесняться в импровизациях. Результат меня ошеломил: три раза в неделю по пять часов, десять шекелей в час и ужин. Петь не надо. Андрей и Лёнька важно осмотрели зал, проверили состояние туалета, и мы дали коллективное согласие.

Хобби заработало в форсированном режиме. Трижды в неделю я облачался в костюм и галстук, и с восьми до двенадцати играл Гершвина, Керна, Кармайкла… У меня появилась своя аудитория, по большей части молодёжь, сформировался кое-какой постоянный репертуар, иногда перепадали чаевые.

Бывали вечеринки с публикой постарше, и я играл для них фрагменты из мюзиклов «золотого периода» по их просьбам. Какая-то весёлая старушка просила поиграть «Tea for two», напевала тему, и почему-то настойчиво хотела подарить мне скрипку. Регулярно приходил суровый старик в шейном платке, брал стакан молочного коктейля, и, к неудовольствию официантов, сидел с ним целый вечер за ближайшим столиком. Он ритмично покачивал головой в такт музыке и что-то бормотал. Когда народу не было, повар-грузин просил поиграть «Тбилисо» и вытирал глаза.

Как-то раз подошла худенькая рыженькая девчушка лет двадцати, и попыталась завести разговор. По итогам нашего корявого трёхязычного диалога выяснилось, что её зовут Михаль, отец у неё из Ленинграда, а мать — сабра, зубной врач. Отец тоже зубной врач и скульптор-любитель. Ему как-бы близки проблемы алии, и он ищет знакомств с творческими олим. Она спросила, кто я, и я сказал: инженер-механик, доктор наук. На другой день она пришла опять и сказала, что отец хочет прийти и со мной встретиться.

Его звали Саша Киржнер, он пришёл на следующий день, ко мне домой, с другом-журналистом и фоторепортёром. Два часа они брали у меня интервью, а через неделю в местной газете «Кольбо» появилась подробная статья на три полосы, с фотографиями.

Статья была явно заказная, и называлась как-то странно: «Американский агент в русском джазе». Журналист, по имени Рами Розен, красноречиво изложил суть проблем Большой алии, слегка посетовал на временные трудности, и привёл меня как пример их терпеливого преодоления. Статья дышала сдержанным оптимизмом и заканчивалась бодрой фразой о том, что назавтра «доктор Борис Шамшидов выходит на работу в Технион».

Так что, когда мы Мишей Левитиным наконец пробились в Технион, и наш шеф-профессор Ицхак Этцион стал представлять нас в секретариате факультета, ему сказали, что всё про нас уже знают, и быстро оформили. Ицхак взял у них эту газету, и приобщил её к материалам нашей, только что организованной, трибологической лаборатории.

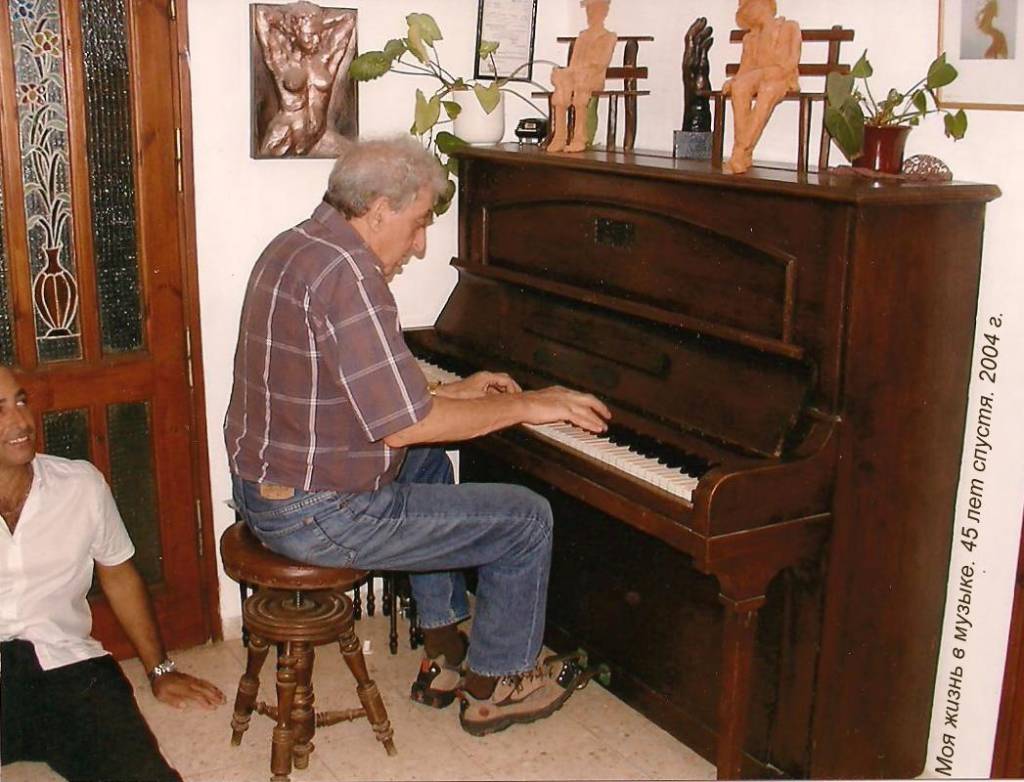

…Саше Киржнеру было тогда уже около шестидесяти пяти лет. Он не любил пустых разговоров, и включился в абсорбцию Большой алии по мере своих сил и возможностей. На своей вилле, в Йокнеаме, он собирал до семидесяти человек своих друзей–израильтян, брал с них по тридцать шекелей, и на эти деньги приглашал музыкантов и певцов из числа «новых олим», способствуя таким образом взаимопроникновению культур.

После того интервью мы с ним крепко подружились семьями, и я помогал ему во всём, и как только мог. Его жена Рина, сабра, была его правой рукой; она полностью приняла на себя весь груз организации этих вечеров: приглашала артистов, публику, делала кофе, чай, и вела концерт. В саду перед балконом мы ставили стулья для зрителей, а на сам балкон выкатывали пианино и использовали как сцену.

Вечера эти становились всё более популярны. И впрямь: обстановка почти домашняя, в саду и в доме — настоящий музей, кругом Сашины скульптуры, аромат апельсиновых рощ, почти все между собой знакомы, приглашенные артисты, все как один, высокого уровня — элитарный клуб, да и только!

Раз в перерыве, когда народ пошёл попить чай и пообщаться, я сел за пианино, и стал перебирать аккорды. Смотрю, рядом стоит какой-то седой, худощавый сабра лет за шестьдесят, и внимательно слушает.

— А «Solitude» знаешь?, — спрашивает, на иврите. Я сыграл.

— А «Star dust»?

Ну, тут уж мне было где разгуляться. А он стоит и слушает внимательно.

— А ты кто, вообще?

Я рассказал вкратце. Механик, доктор наук, приехал в 1990-м, из Ташкента, работаю в Технионе, живу в Хайфе, женат, детей двое, и т.д. Он сказал, что его зовут Али Зив, что любит и немного играет джаз, что у него завод, дал номера телефонов и пригласил заглядывать. Завод оказался в десяти минутах езды от моего дома, и я стал навещать его, на праздники или просто так, по дороге. Приятный оказался мужик, душевный и весёлый, только всегда куда-то торопился, как и большинство сабр. Потом мне рассказывали, что в молодости он был известен как лучший инженер всего севера Израиля.

В 1996-м я оставил Технион, и пару лет работал в кое-каких краткосрочных проектах. В конце 98-го кончился очередной проект, и надо было опять что-то искать. Я позвонил Али, и он пригласил меня на интервью, к 9-ти утра и в рабочей одежде.

Это странное интервью длилось три дня. Завод специализировался на массовом производстве деталей для электронной промышленности, и был плотно напичкан высокоточным металлорежущим оборудованием. Все работники, кроме управления, были наши, из последней алии. Иврита практически не было слышно.

Али стал водить меня по заводу. Подошли к какой-то нестандартной машине, Али сказал, что она не обеспечивает заданной по чертежу точности, что его наладчик сегодня не вышел на работу, и попросил меня помочь разобраться, в чём дело. Я быстро нашёл причину, пару часов повозился, и машина заработала нормально.

Было ещё несколько анологичных просьб, пришлось даже самому поработать на фрезерном станке (фрезеровщик, видите ли, тоже не вышел на работу), и к концу третьего дня мне было объявлено, что меня берут на должность инженера с приличной зарплатой и всеми социальными условиями. Это намного превосходило мои самые радужные надежды.

Когда мы вышли из комнаты для совещаний, Али спросил, интересно ли мне знать, как я сюда попал. Я ответил, что да, интересно, и даже очень.

— Когда я услышал, как ты играешь, понял, что в голове у тебя что-то должно быть. (Кше шамати, эйх ата менаген, иванти, ше ба рош шельха царих лехиёт машу. — (иврит).

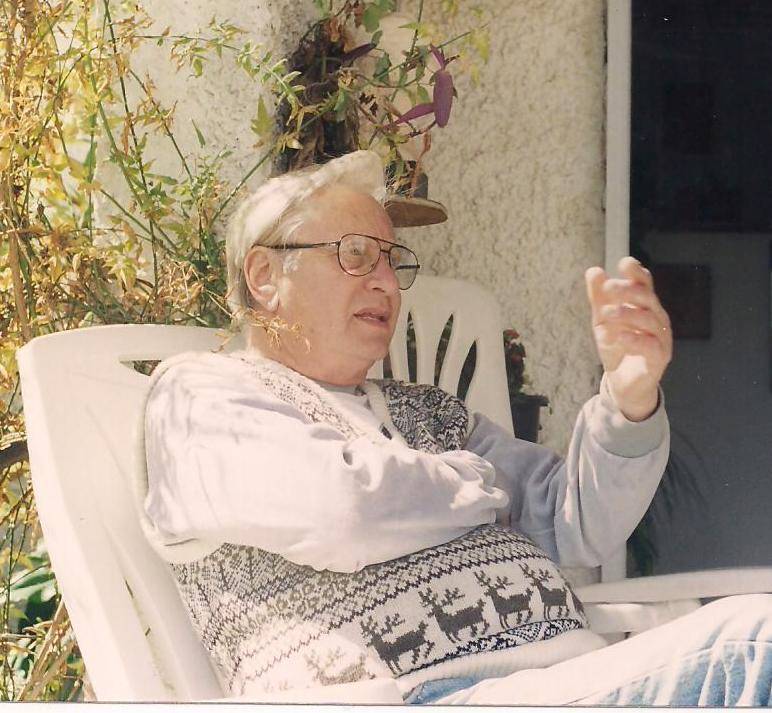

Вот и всё. Круг замкнулся, Армянское Радио в очередной раз ошиблось. Сегодня мне 75, моё хобби снова в «режиме для домашнего пользования», и, повидимому, уже — навсегда. Хотя? — Как знать, ещё не вечер!

![Институтский фестиваль. Е.Уманский, В.Федорищев, Б.Шамшидов. Ташкент, ТИИИМСХ, 1959]()

Институтский фестиваль. Е.Уманский, В.Федорищев, Б.Шамшидов. Ташкент, ТИИИМСХ, 1959

![На вечеринке у Саши Киржнера. Йокнеам, 2004]()

На вечеринке у Саши Киржнера. Йокнеам, 2004

![Фрагмент из статьи в газете «Кольбо». Хайфа, 1991]()

Фрагмент из статьи в газете «Кольбо». Хайфа, 1991

![«Модуль». Б.Шамшидов — в середине, в группе саксофонов. НПО «Технолог», Ташкент, 1970]()

«Модуль». Б.Шамшидов — в середине, в группе саксофонов. НПО «Технолог», Ташкент, 1970

![«Модуль» на Республиканском джаз-фестивале. Дирижирует Э. Календарёв. Театр им.Свердлова,Ташкент, 1970]()

«Модуль» на Республиканском джаз-фестивале. Дирижирует Э. Календарёв. Театр им.Свердлова,Ташкент, 1970

![Новогодний джемсейшен. Е.Уманский, Б.Шамшидов, Здравко Могаич (Из группы Радмилы Караклаич). Ташкент, НПО «Технолог», ночь 1968–1969]()

Новогодний джемсейшен. Е.Уманский, Б.Шамшидов, Здравко Могаич (Из группы Радмилы Караклаич). Ташкент, НПО «Технолог», ночь 1968–1969

![Саша Киржнер. Йокнеам, 2001. Фото из архива автора]()

Саша Киржнер. Йокнеам, 2001. Фото из архива автора

![Первая в Израиле лаборатория трибологии. М.Левитин, Б.Шамшидов. Хайфа, Технион, 1993]()

Первая в Израиле лаборатория трибологии. М.Левитин, Б.Шамшидов. Хайфа, Технион, 1993

![Борис Шамшидов, Али (Аарон) Зив. Чикаго, 2004]()

Борис Шамшидов, Али (Аарон) Зив. Чикаго, 2004

![Первая репетиция «Модуля». В нижнем ряду: слева — Б.Шамшидов; справа — О. Асриянц]()

Первая репетиция «Модуля». В нижнем ряду: слева — Б.Шамшидов; справа — О. Асриянц

![Б.Шамшидов, А.Киржнер. Йокнеам, Вилла-музей А. Киржнера «Сад скульптур». 1994]()

Б.Шамшидов, А.Киржнер. Йокнеам, Вилла-музей А.Киржнера «Сад скульптур». 1994

Примечания

- Сабра— дословно с иврита — плод кактуса. В переносном смысле — уроженец Израиля.

- Алия — восхождение. Используется в понятии «репатриация в Израиль».

- Оле хадаш — новый репатриант. Обычно подразумеваются репатрианты девяностых.

- Ульпан — дословно — студия. Так называются в Израиле курсы иврита для новых репатриантов.

- Адар — район нижней Хайфы.

Источник (Клуб Берковича «Заметки по еврейской истории»).

Как-то Армянскому Радио задали вопрос: — «Что делать, если хобби мешает работе?» Ответ был: — «Бросайте работу». Совет, что и говорить, хороший, попробовать можно, если только под рукой «есть кто-то, кого не очень жалко».

Как-то Армянскому Радио задали вопрос: — «Что делать, если хобби мешает работе?» Ответ был: — «Бросайте работу». Совет, что и говорить, хороший, попробовать можно, если только под рукой «есть кто-то, кого не очень жалко».