Трамвай на улице Навои

Вокруг Сквера 2 января 2018 года

Снежный барс и другие редкие животные в Гиссарском заповеднике Узбекистана

Наталья Шулепина

Новенькая «Нива» отправилась в Гиссарский государственный горно-арчовый заповедник. Это приобретение сделано в рамках международного проекта «Устойчивое использование природных ресурсов и лесного хозяйства в ключевых горных регионах, важных для глобально значимых видов биоразнообразия».

В проекте участвуют еще две охраняемые природные территории Узбекистана: Чаткальский биосферный заповедник и Угам-Чаткальский национальный парк. Автомашины «Нивы» приобретены и для них в рамках проекта, реализуемого совместно ПРООН и Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды при финансовой поддержке Глобального экологического фонда.

Пятилетний проект с общим бюджетом в 6,5 млн.долларов (запущен в сентябре 2017 года) нацелен на бережное управление горными ресурсами и охрану таких редких видов, как снежный барс, рысь, бурый медведь. Еще одна цель — повышение уровня жизни сельских жителей, проживающих вблизи охраняемых природных территорий, содействие их переходу к ресурсосберегающим практикам пользования лесными и пастбищными угодьями.

Такого рода проекты готовятся не один день. На этот раз ключевым объектом стали снежные барсы.

Мировая популяция по различным источникам составляет от 4,5 тысячи до 7,3 тысячи особей. В 2013 году состоялся первый международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем. Участники приняли Глобальную программу по сохранению снежного барса. Почему такое внимание? Большая кошка является хорошим индикатором, молниеносно реагирующим на нарушения своей среды обитания.

В рамках комплексной широкомасштабной инициативы и рассматривались горные экосистемы Узбекистана. Обитают в них снежные барсы?

По данным Гиссарского заповедника (он самый большой в Узбекистане, площадь – 80 986,1 га) на его территории обитало 19 особей. Сотрудники заповедника исходили из того, где и сколько зафиксировали следов. Но следов недостаточно. «Своими глазами видели?» – «Был случай, когда не только видели, но и сфотографировали при объезде территории», – припомнил начальник госинспекции заповедника Владимир Худяков.

«Снежного барса увидели неожиданно. Мы выехали из-за скал, а он как раз задрал горного козла. Под рукой у меня был фотоаппарат (тогда еще не цифровой, а пленочный). Им и сделал несколько кадров. Когда потребовались зримые доказательства, покопался в старых пленках и нашел ту самую. Фотографии барса над добычей мы и представили».

Этот разговор с Владимиром Александровичем Худяковым состоялся на днях, хотя знакомы мы много лет. Читатели, вероятно, уже представили барса над добычей. Я тоже вмиг вообразила картину: горы, скалы, всадники на лошадях и терзающая добычу пятнистая большая кошка. «Покажите фото, это же редчайший случай!» – «Все, что напечатали, отправили зарубежным партнерам». Автор фото пообещал размножить фотографии для любопытных, тогда покажем и нашим читателям.

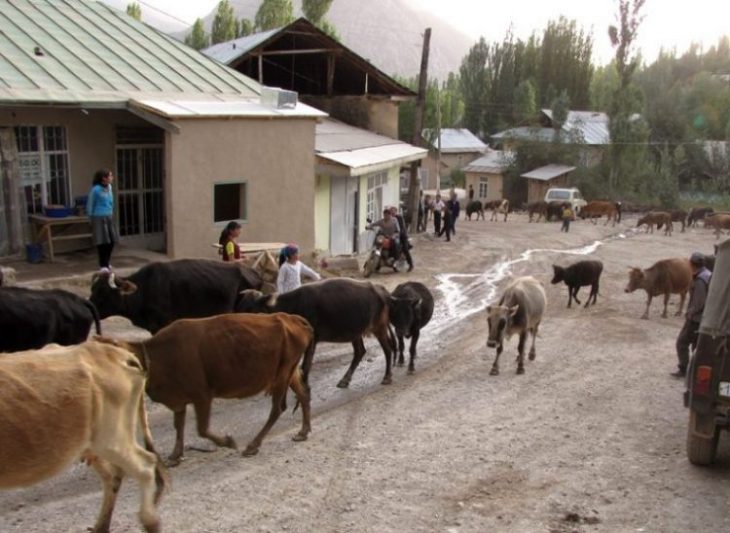

Отправленные за рубеж фото, очевидно, произвели там сильное впечатление. В 2014 году приехали в Гиссарский заповедник иностранные ученые и установили фотоловушки. В ожидании результатов они ознакомились с участками заповедника и прилегающими поселениями.

Что за местность? Гиссарский хребет Памиро-Алая. Заповедник образован в 1983 году путем слияния Кызысуйского горно-арчового заповедника с Миракинским. Поскольку территория громадная, она поделена на четыре участка.

Гиланский и Миракинский находятся в бассейне реки Аксу на высотах от 1800 до 4300 метров над уровнем моря. В высокогорье находится крупнейший ледник Узбекистана – ледник Северцова. Рельеф – горный, сильно расчлененный труднопроходимыми речными долинами и скальными осыпями, высокогорными лугами и снежниками.

Кызылсуйский и Танхаздарьинский участки расположены в бассейнах рек Кызылдарья и Танхаздарья на высотах до 4000 м над уровнем моря. Для обоих участков характерны выходы пестроцветных гипсоносных пород – красных песчаников, глин, сланцев.

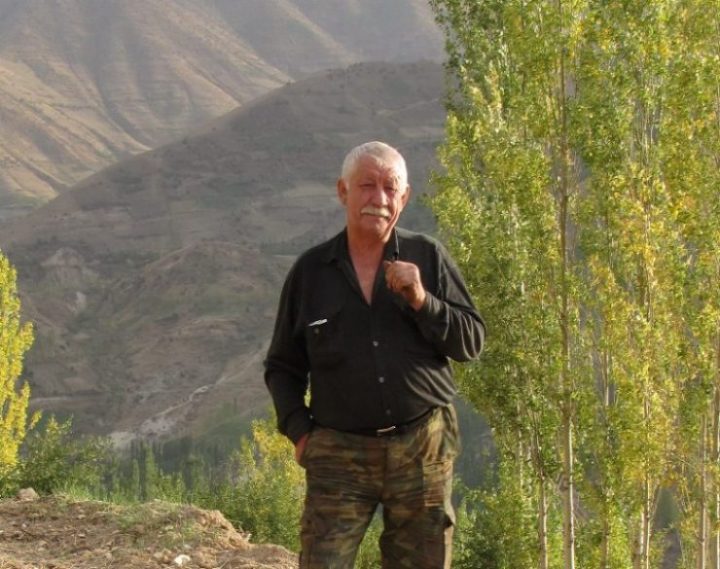

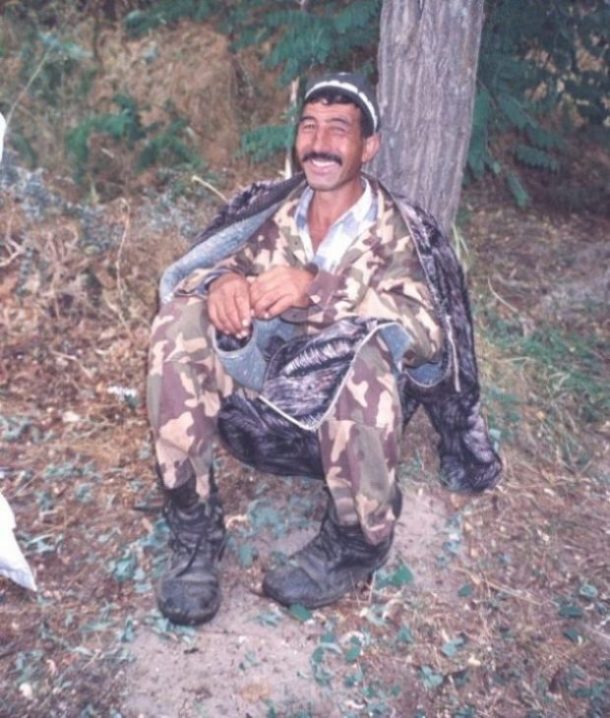

Мне посчастливилось побывать в двух экспедициях в эти края. Далеко вглубь мы не забирались, двигались по краю заповедника. Наблюдали места водопоя диких животных, следы волков и кабанов. Жаль, и у меня поначалу не было цифрового фотоаппарата, все снималось на пленку, а она экономилась. И все же есть фотографии из той и другой поездок, позволяющие составить представление о заповеднике и буферной зоне.

Буферная зона весьма условна. Юридически не оформлена. В ней местные жители занимаются хозяйственной деятельностью, в том числе выпасают скот, собирают лекарственные травы.

Случается, местные жители браконьерничают, вырубая деревья и охотясь, загоняют отары в заповедник, нарушая охранный режим. Нас, журналистов, инспекторы в рейды по задержанию нарушителей не брали. Опасно. Но рубщиков деревьев на склоне мы «застукали» вместе.

При выявлении нарушителей инспекторы составляют протоколы, предъявляют штрафы. Так положено. Только вот инспекторам хоть разорвись: на каждого приходятся от трех до пяти тысяч гектаров. Физически невозможно инспектору охватить эти тысячи га и вести контроль на должном уровне. Как сложилась такая система, вряд ли кто припомнит. В природоохранном законодательстве отсутствует норма площади на одного инспектора. В ходе реализации проекта этот вопрос намечено рассмотреть и урегулировать. Если норму установят в полторы тысячи гектаров, контроль – оперативней.

Если новый проект, нацеленный на «Устойчивое использование природных ресурсов и лесного хозяйства в ключевых горных регионах», поможет местным жителям увеличить иные источники дохода, не наносящие вреда кормовой базе диких животных, удастся сохранить уникальную природу и снежного барса в ней.

Население относится к приезжим со всей душой.

В конце 2014 года научный мониторинг, проведенный при поддержке российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF), позволил зафиксировать около полусотни особей большой кошки. И по-прежнему она загадочна. Места обитания снежных барсов труднодоступны, жизнедеятельность мало изучена. Это вид или подвид, животные оседлые или мигрирующие?

На втором Глобальном форуме по сохранению снежного барса, состоявшемся в 2017 году в Бишкеке, таджикские ученые сообщили о трехстах особях, обитающих в горах Таджикистана. Может быть, в их числе и мигрирующие из Узбекистана или наоборот? Где норки, какой бывает приплод?

Сотрудники Гиссарского заповедника пока не спешат озвучивать свои данные, чтобы не ошибиться. Говоря о численности, придерживаются цифры «девятнадцать»: «Снежного барса еще изучать и изучать!» Многое прояснится в конце проекта. Пока же самое начало.

В поле зрения фото- и видеоловушек – их установлено свыше трех десятков, а будут установлены еще – попадают и птицы, и звери. Рассмотрим несколько снимков фотоловушек. На них – белоголовый сип и улар (горный индюк), каменная куница, дикобраз, красный сурок, туркестанская рысь, сова, кабан, горный козел, бурый медведь, белокоготный медведь.

Один из планируемых видов наблюдений – облет дронов. Дроны помогут создать видеополотно растительного и животного мира в Гиссарском заповеднике. На видео окажутся и браконьеры со всеми вытекающими последствиями, и, конечно, богатейшее биоразнообразие.

НАТАЛИЯ ШУЛЕПИНА

Фото ландшафтов и буферной зоны Гиссарского заповедника – автора.

Автор выражает признательность Владимиру Худякову за предоставленные снимки с фотоловушек.

Фото снежного барса крупным планом – из материалов второго Глобального форума по сохранению снежного барса.

Источник — «Новости Узбекистана»

Презентация книги «Сны о старом Ташкенте»

Мастура Исхакова:

Друзья, у нас хорошая новость! 16 января в 15.00 в библиотеке имени Навоий состоится презентация книги «Сны о старом Ташкенте»! Нам хотелось бы, чтобы вы поучаствовали в дискуссии о рассказах в этой книге. Выберете время, приходите! Иметь при себе паспорт.

Книгу можно приобрести заранее в магазине «Книжный мир» возле ЦУМа. Будем рады вас видеть.

Джасур и Мастура Исхаковы.

На фото Джасур Исхаков подписывает книгу Умару Курбанову в «Книжном мире».

Рождественское настроение

Лидия Козлова пишет:

Почему-то последнее время мне в интернете попадаются светлые балетные сюжеты. Раньше я их не встречала в других публикациях. Мне кажется, эти изображения как раз подходят для РОЖДЕСТВЕНСКОГО настроения.

1. Зал в Старой Консерватории на Пушкинской. Отсюда открывается вид на самое начало улицы Жуковской. Сколько раз я стояла на углу и смотрела на большое консерваторское окно. За окном взлетали фигурки в белых хитонах. В первой половине 50-х уроки классического танца ещё проходили в Старой Консерватории на Пушкинской.

2. 50-е годы. Юная Гульнара Маваева перед выходом на сцену. Отсюда.

Маваева Гульнара Низамовна

Родилась 30 июля 1931 года в Ташкенте.

В 1948 окончила балетную студию при Театре им. Навои (педагоги В. И. Вильтзак, У. А. Камилов), в 1951 — узбекскую балетную студию Московского хореографического училища (педагог М. А. Кожухова). В 1951-66 ведущая солистка Театра им. Навои. Партии: Аврора, Эсмеральда, Мария, Сюимбике, Тао Хоа; Гульнара («Балерина» Мушеля), Юлдуз («Мечта» Акбарова), Ойниса («Ойниса» Закирова и Гиенко) и др. Выступала с исполнением узбекских классических и народных танцев в городах Советского Союза и за рубежом. С 1971, по окончании педагогического отделения Ленинградского хореографического училища, преподаёт в Ташкентском хореографическом училище, в 1975-78 художественный руководитель.

Народная артистка Узбекской ССР (1964).

(Источник: Балет. Энциклопедия, СЭ, 1981

Вспоминает Андрей Слоним: «Замечательная, яркая, утонченная балерина! В ней жили и загадочность Востока, и очарование женственности, и кантилена танца, что сейчас — явление не частое. Она не выполняла «полагающийся» ряд движений, а вдохновенно и пластически раскованно жила в них, чаруя обаянием и Правдой. Хорошо помню ее в разных спектаклях — многоцветно и выпукло»

3. А вот она же дома. Кто этот красивый интеллектуал рядом с Гульнарой? Посмотрите, на столе огромная готовальня — мечта инженеров середины 20 века.

И залпы башенных орудий…

Морской Святослав Георгиевич

Недавно по одному из телеканалов показывали целый сериал о развитии бронетанковой техники. Самой интересной мне показалась последняя, в которой рассказывалось об одном из новейших танков вооруженных сил Российской Федерации.

Вполне возможно, эта модель есть и в нашей армии. Дело не в этом. Дело в другом – где готовят наших танкистов, есть ли какое-нибудь военное училище, где молодые люди, мечтающие надеть погоны, могут получить специальность офицера – танкиста?

И какой именно интересной информацией поделится одно из зданий близлежащего населенного пункта?

За ответом мы отправляемся в город, фактически спутник Ташкента – Чирчик.

Мал, невелик сей промышленный городишко, возведенный совсем недавно – в тридцатые годы прошлого века. Так – то оно, так, да, оказывается, город насчитывает возраст свой поменьше, нежели военное училище, в нем находящееся. Как так, спросит внимательный читатель?

Ответ достаточно прост. История сия началась практически сто лет назад, точнее – на сегодня – девяносто девять. Именно тогда, в 1918-м году, в российском городе Нижний Новгород, и были созданы всего-то навсего простые пехотные курсы.

Наука пехотная проста да незамысловатая есть – знание винтовки, пулемета (в те поры «Максим», да «Льюис» с «Гочкисом»), гранаты – «бутылки», умение копать окопы, да еще основы верховой езды, и сабельная рубка в придачу – если придется, конечно.

Примечательный факт – училище было размещено в здании нижегородского епархиального (духовного) училища. Видимо, других зданий не нашлось. Впрочем, при таких зданиях обычно есть какая-либо площадка, где можно проводить строевые занятия. Скорее всего, так оно и было.

Уже через год учебное заведение проводит свой первый выпуск, отправив первых молодых командиров к местам назначения. Вы спросите – можно ли научить командовать людьми всего за один год? Потому – то через три года срок обучения был увеличен до трех лет, а сами курсы были переименованы в Нижегородскую пехотную школу командного состава.

Шли годы. Училище продолжало готовить пехотных командиров, отправляемых на службу в самые разные гарнизоны страны. Но вскоре выяснилось, что в связи с началом производства танков собственной конструкции более потребны командиры – танкисты.

И 15 марта 1932 года выходит приказ о перепрофилировании учебного заведения – теперь это уже не пехотная, а бронетанковая школа, имеющая на вооружении целый танковый батальон. С высоты нашего времени это уже не боевая техника, а музейные экспонаты. Все верно, но на то время это были танки – «я те дам!»

Уже через год молодые курсанты смогли показать зрителям свою выучку – школа впервые приняла участие на очередном военном параде, и за рычагами танков находились отнюдь не инструкторы, а именно курсанты — танкисты, которых впервые выпустили в 1934-м году.

Несколько лет спустя, в 1938-м году, школу переводят в город Харьков, ставшую на новом месте уже бронетанковым училищем, и, как я «подозреваю», перебросили ее поближе к новым танкам. Именно здесь, в этом южном городе, находился (да и сегодня работает) завод, на котором вскоре и будет выпущен легендарный танк Т-34.

На этой машине всю Войну прошел мой двоюродный, трижды раненый, трижды горевший (а танки в бою нередко горят), честно заслуживший звание гвардии старшины, дед Семен. Дравшийся в знаменитой танковой атаке на Курской дуге, бравший Берлин, он вернулся домой полным кавалером ордена Славы – имел все три степени этого солдатского ордена. Имел он в своем теле и три осколка, которые и унес с собой навсегда…

22 июня 1941 года…

Этот день разделил жизнь училища на «до» и «после». Буквально в первые дни Войны был произведен досрочный выпуск курсанток старшего курса, и более двухсот молодых лейтенантов в срочном порядке убыли на фронт.

В июле месяце командование училища формирует танковый батальон, укомплектованный наиболее подготовленными курсантами – добровольцами. Вооруженный только что сошедшими с конвейера танками Т-34 и КВ-1, батальон также был направлен на фронт, где и вошел в состав 27-го танкового полка 14-й танковой дивизии 7-го механизированного корпуса.

Это были тяжелые дни. Бои становились все более ожесточенными, но дивизия, которой командовали опытные военачальники, даже попав в окружение и понеся потери, сумела прорваться к своим, нанося противнику чувствительные удары. Но, в связи с тем, что пополнения для нее не было, командование приняло решение передать остатки этого воинской части в другие подразделения – то есть, дивизия была расформирована.

К сентябрю 1941-го года фронт подошел к Харькову, и оставшиеся курсанты, в числе других воинских частей, готовились защищать город. Именно тогда и было принято решение на самом высоком уровне – курсантов – танкистов снять с оборонительных позиций и эвакуировать училище в тыл, в Ташкент.

Правда, в нашем городе места танкистам не нашлось, да и танкодрома тоже, а потому военный ВУЗ был направлен в Чирчик. Несмотря на сложности переезда, неустроенность на новом месте, почти полное отсутствие так называемой инфраструктуры, которая только начала создаваться, уже через два месяца был произведен первый выпуск лейтенантов на нашей древней земле.

Война внесла свои коррективы в систему подготовки младших офицеров. Срок обучения теперь едва дотягивал до девяти месяцев, иногда выпуски производились и через шесть месяцев учебы. Все потому, что танки на поле боя живут недолго: всего один – три боя, так утверждает неумолимая статистика. А значит, и командиров нужно было много…

Выпускники ТВТКУ (именно так называлось училище в те годы) блестяще показали себя как в обороне, так и в наступлении. Особенно отличился командир танкового взвода лейтенант Вальдемар Шаландин. В сражении на Курской дуге он не покинул свою «тридцатьчетверку», продолжая вести огонь из танкового орудия даже тогда, когда его машина была подожжена снарядами противника. Памятник герою – танкисту, посмертно удостоенному звания Героя страны, и сегодня находится в Чирчике…

Примечательный факт – в годы Войны многие воинские подразделения, сражавшиеся на фронтах, были награждены различными высокими орденами, им были присвоены почетные наименования. Особенно щедрый «дождь» награждений пришелся на победный 1945-й. Но мало кто знает, что уже в 1943-м году наше танковое училище было награждено высшим орденом страны «за выдающиеся успехи в подготовке офицерских кадров для бронетанковых и механизированных частей и боевые заслуги перед Родиной».

Из более чем семи тысяч выпускников времен Войны семьдесят четыре были удостоены звания Героя страны, а двое из них — А. Белобородов и А. Новиков, стали дважды Героями.

Кончились военные годы, и училище перестраивается на «мирные рельсы» — строятся новые учебные и жилые корпуса, модернизируется материально – техническая база, увеличивается срок обучения курсантов сначала до трех, а позже – и до четырех лет.

И вот тут-то на сцену и выходит та самая «тайна», которая «великая есть»…

Он еще не знал, что ему предстоит сделать главное дело своей жизни. Он просто поступил учиться в танковое училище. Он «просто» получил офицерские погоны и отправился служить «Ванькой — взводным» сначала в Германию, а потом, через семь лет, его перевели в Симферополь. И только тогда выяснилось, что не привлекает его чисто строевая служба, что и подтвердилось при учебе в академии бронетанковых войск. Здесь он получил образование военного инженера – конструктора.

Он просто заканчивает службу в должности «зампотеха» танкового батальона и в 1971-м году начинает работать на Уралвагонзаводе. Он руководит созданием малогабаритного погрузчика, экскаваторов на гусеничном и колесном ходу, и прочей мирной техники.

Но ему поручают и более серьезную работу, на которой он блестяще показывает свои знания и умения. Он принимает участие в модернизации нового по тем временам танка Т-72. А вскоре его назначают главным конструктором и начальником конструкторского бюро. Он является создателем современной боевой машины, аналогов которой и сегодня попросту еще не создали.

Его имя долгое время никто не имел права упоминать. Его фотографии практически невозможно было найти. И только сегодня, спустя много лет после его скоропостижного ухода из жизни на рабочем месте, это славное имя уже можно назвать.

Это был выпускник нашего танкового училища Владимир Иванович Поткин. Выходец из небольшого алтайского села Калманка, он стал тем человеком, имя которого после смерти конструктора было официально присвоено его детищу.

Это танк Т-90 «Владимир». Он прошел самые наитяжелейшие испытания в индийской пустыне, в таких наитяжелейших условиях, которые вряд ли выдержит другая гусеничная машина. Индусы были им настолько довольны, что достаточно быстро подписали контракт на поставку приличной партии боевых машин.

Естественно, я не могу знать, что там внутри у этой прекрасной боевой машины, но из открытых источников известно, что это танк, равных которому нет, и в ближайшее время вряд ли будет.

Так что нашему Чирчикскому высшему танковому командному училищу есть, кем гордиться. Необходимо также упомянуть еще несколько фамилий. Молодежи, может быть, они ничего не скажут, но эти известные в военных кругах люди тоже являются выпускниками нашего военного ВУЗа.

В разное время генералы Р. Ахмедов, Ю. Агзамов и Х. Турсунов занимали должность министра обороны нашей Республики, внеся свой вклад в создание армии нашей страны.

А нынешних молодых парней, тем, кому еще только предстоит надеть погоны, напомню слова одного киногероя:

— Есть такая профессия – Родину защищать!

Первый Ли-2

Вокзал, 70-е годы

Фотоподборка: самые необычные мозаики Ташкента

Автор: Александра Стимбан

Фото: Tashkent Magazine

Традицию украшать мозаичными панно торцы и фасады заложили художники Пётр и Николай Жарские. Они родились во Франции в семье русских белоэмигрантов. Братья Жарские росли в творческой атмосфере: их отец рисовал и фотографировал, дед и дяди играли на музыкальных инструментах. Неудивительно, что все три брата продолжили традицию и получили художественное образование. В 1947 году семья вернулась в Россию, а в 1966 году Пётр и Николай приехали в Ташкент восстанавливать разрушенный землетрясением город.

Устроившись по приезду художниками на завод железобетонных изделий, они стали разрабатывать эскизы мозаичных панно для отделки многоэтажных зданий. Типовые застройки получали индивидуальность, город становился узнаваемым и неповторимым. Традиция мозаичных украшений прижилась, и сегодня мы встречаем не только фасады и карнизы, но и декоративные панно у подъездов, фонтаны, купола и целые станции метро, отделанные стеклоплиткой.

Мозаичная история

Характерная особенность узбекской мозаики – восточные узоры. Они сплетаются в самостоятельные орнаменты и обрамляют законченные сюжеты. Темой для мозаик становились геометрические, сказочные, праздничные (например, панно «Навруз»), агитационные сюжеты. Их посвящали великим достижениям, дружбе народов, героям труда и отдельным профессиям в целом.

Фотографии Фотимы Абдурахмановой

Настенные панно служили не только украшением, но и инструментом пропаганды. Часто встречались сюжеты на тему пионерии, всеобщего равенства и братства, символы той эпохи. Многие из них сейчас утрачены или закрашены.

Виктория, студентка Ташкентского архитектурно-строительного института: «Мне нравится, что в Ташкенте мозаику так интересно и разнообразно применяли. Я люблю гулять и рассматривать стены домов, находить неожиданное в глубине спальных кварталов. Мозаика – материал с тысячелетней историей, и мне жаль, что сейчас стало проще напечатать баннер, чем выложить стену узором, который будет радовать десятилетиями».

О технологии

Расцвет эпохи мозаики пришелся на 1960—1980 годы. Процесс изготовления был довольно долгий и трудоемкий. На подготовленный художником шаблон рисунка вручную выкладывались кусочки мозаики. Лицевая (глазурованная) часть плитки заклеивалась бумагой и панель укладывалась “лицом” вниз на дно формы. Из отдельных панелей составлялись керамические ковры согласно картам фрагментов рисунков. Уложенные панели армировали, заливали бетоном и отправляли на просушку в тепловую камеру.

Домиан Барма, администратор Facebook-группы «Ташкент строится» (Tashkent is under construction): «В СССР это было распространённое явление — мозаичное панно. Как это было повсеместно, так это повсеместно и прекратилось, сейчас это непозволительная роскошь для застройщика — художественное украшательство здания».

Мозаики – они повсюду, только присмотрись…

Архитекторы старались придавать индивидуальность каждому зданию, на этот вид искусства не жалели средств. Кроме монументальных торцевых мозаик, украшения делали на карнизах фасадов, в межоконных пространствах, на стенах над подъездом и возле него, на автобусных остановках, станциях метро, лестницах, фонтанах, фасадах детских садов и ведомственных учреждений.

Станция метро «Пахтакор». Фото: Камиль Еникеев

Голубые купола, фото Фотимы Абдурахмановой.

Декоративная розетка. Фото из группы «Ташкент строится»

Фонтан у памятника Мирзо Улугбеку. Автор Амир Шарифуллин

Фото: Виталий Болбас

Фонтан у Голубых куполов. Фото Олег Бурнашев

Архивное фото. Предоставил Амир Шарифуллин

Подъездная мозаика. Предоставил Олег Бурнашев.

Фото Амира Шарифуллина

Небольшие панно размещали у подъездов типовых девятиэтажек. Часто это были геометрические или восточные узоры, абстрактные или анималистические сюжеты. Сегодня многие из них заклеены объявлениями или просто закрашены в ходе ремонта.

Подборка необычных ташкентских мозаик

Одно из самых известных мозаичных панно украшает торец школы №110. Оно посвящено творчеству украинского поэта Тараса Шевченко, имя которого носит школа.

Школа №110. Фото: Елена Барсукова

Одна из самых неприступных – мозаика, обрамляющее панно в холле ташкентской телебашни. Вход с телефонами и фотоаппаратами на территорию телевышки запрещен, поэтому мало кто знает, что вокруг основания башни, в вестибюле, находятся красивейшие композиции из поделочных и полудрагоценных камней. Декор между ними выполнен в технике флорентийской мозаики.

Панно «Узбекистан». Фото: Зухра Ашрабова

Одна из самых странных мозаик находится на стене девятиэтажного здания на массиве «Лабзак» (Ц-13). Три соседних здания украшает серия работ на тему космонавтики и воздухоплавания. Одна из плит с частями дирижабля и вертолета расположена зеркально относительно остального рисунка.

Ещё одна “неправильная” мозаика с очень живописным сказочным панно находится на 11-м квартале Юнусабада. Здесь тоже одна из плит отображена зеркально. Как видим, это нередкая ошибка, но почему плиты не переделали – загадка.

Фотима Абдурахманова, администратор группы «Мозаики Узбекистана»: «Мое мнение – это мнение обывателя, наблюдательного человека (немногие обращают внимание на мозаичные панно на торцах жилых домов, административных зданий и организаций), а также человека, который неравнодушен к такому виду искусства, как мозаика. К сожалению, в настоящее время мозаика в динамично застраивающемся Ташкенте не предусмотрена. За последние десятилетия не только не появилась мозаика на новых застройках, а наоборот, она была безжалостно уничтожена или закрашена.

Хочу привлечь внимание художников, архитекторов, застройщиков к возрождению мозаики в нашем прекрасном городе. Надо вспомнить, как гармонично могли сочетать национальный колорит с современным стилем художники, работавшие в этом направлении – братья Петр, Николай и Александр Жарские, Арнольд Ган, Владимир Чуб и многие другие. Возрождение создания мозаичных панно на современных архитектурных сооружениях придаст городу дополнительную привлекательность, особый неповторимый шарм в сочетании с национальным колоритом».

Фото Tashkent magazine

Фото Рустам Ниязов

Осиповский мятеж 1919 года в Ташкенте. Лекция Бориса Голендера

Золотые слитки, монеты и драгоценности, изъятые под расписку из Народного банка Туркестанской республики 22-летним военным диктатором Константином Осиповым, после провала его восстания были спрятаны где-то на снежных перевалах Пскемского хребта… Историк Борис Голендер, написавший документальную повесть о драматических событиях почти столетней давности, оценивает «осиповский мятеж» как несостоявшуюся попытку установить в Ташкенте демократическое правление – Советы без коммунистов.

Все права принадлежат ООО «Информационное агентство Фергана.Ру».

Концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого

Марат Хакимов, заслуженный артист Узбекистана, представляет благотворительный сольный концерт, посвящённый 80-летию легендарного поэта, барда и актёра Владимира Семёновича Высоцкого в Русском культурном центре Узбекистана 20 января в 14:00.

Ведущая программы: народная артистка Узбекистана, диктор телерадиокомпании Узбекистана Галина Мельникова. Телефон: (+99871) 254-19-70

Чимган, базарчик «Курста»

Tashkent Retrospective:

Редкая открытка. 1910-1916 гг. Чимган, базарчик «Курста». Интересно, а не тот ли это базарчик по пути в горы, который есть и сейчас? :)

Источник: Почтовая карточка неизвестного издательства.

Андрей Калусовский: В то время дорога на Чимган была только через Юсупхону. Поэтому базарчик сейчас, скорее всего, под водой. Да и горы видны в ракурсе с этой стороны: ближе Малый Чимган, Большой — дальше. Да и Гальвасая нет..

Кафедральный собор Успения Божией Матери, 1950-е годы

Tashkent Retrospective

Ташкент, 1950-е годы. Кафедральный собор Успения Божией Матери — кафедральный православный собор Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви, расположенный по адресу ул. Авлиёота (бывшая ул. Госпитальная).

Строительство храма началось в 1877 году взамен старого здания Пантелеимоновской церкви, построенной в 1871 году при госпитальном кладбище в Ташкенте. Средства на его возведение были пожертвованы жителями города: так, туркестанский генерал-губернатор К. П. фон Кауфман внёс 3000 рублей. Самую большую сумму внёс ташкентский купец первой гильдии Дмитрий Захо, который впоследствии на протяжении 15 лет был здесь церковным старостой.

В 1878 году строительство было завершено, 31 января 1879 года храм был освящён в честь великомученика и целителя Пантелеимона.

В 1922 году, как и большинство приходов в Средней Азии, приход перешёл в ведение обновленческого Синода Православной Российской Церкви. В 1933 году храм был закрыт для богослужения, после чего в здании вплоть до 1945 года находился санитарный склад Среднеазиатского военного округа. В декабре 1945 года церковь была возвращена верующим, после чего повторно освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы; тогда же получила статус кафедрального собора Ташкентской епархии. В 1958—1960 годах, при епископе Ермогене (Голубеве), была проведена перестройка здания, собор был существенно расширен.

В начале 1990-х годов была перестроена колокольня собора и его купола, расширена и облагорожена территория, прилагающая к собору, внутреннее убранство собора также стало богаче. 10 ноября 1996 года во время своего визита в Ташкент в соборе совершил богослужение патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

В 2014 году в соборе было решено построить дополнительный храм Луки для проведения отпевания усопших.

Козлодрание (купкари)

Козлодрание — игра, распространённая в Таджикистане, Афганистане, Узбекистане, Туркменистане и Казахстане,напоминающая поло на лошадях. Отличие заключается в том, что вместо мяча используется обезглавленная туша козла. Цель каждого всадника — схватить тушу козла и владеть ей как можно дольше или доскакать с ней до финиша. Тюркская конная игра , считается что игра была перенята в древности от монголов, хотя по другой версии, эта игра известна со времён зороастризма.

В козлодрании используется только козлиная туша, так как шкура козла обладает большой прочностью, и выдерживает напряжение, когда её тянут участники игры в разные стороны. В современных вариантах может использоваться муляж.

Всадники борются за тушу козла — необходимо не только завладеть ею, но и удерживать её как можно дольше, либо, по другим правилам, добраться с тушей до оговорённого участка, дальше которого противники не имеют право бороться за неё. Сегодня за действиями джигитов обычно следит конная судейская коллегия, состоящая из нескольких опытных всадников.

Первыми в эту игру играли только кочевые иранские племена, постепенно стал популярен и среди оседлых иранских племён. Первоначально, борьба за тушу козла не являлась только игрой, а была своего рода подготовкой и экзаменом будущих воинов. Молодёжь нарабатывала навыки борьбы на конях, управления ими в экстремальных условиях настоящего боя. Ест свидетельства, что в игре участвовали сотни наездников и даже тысячи, а длилось такое состязание целый день. В былые времена участникам козлодрания разрешалось применять физическую силу, бить соперников камчой, кожаной плетью, однако сегодня на официальных соревнованиях правила ограничивают возможности игроков, и за их неисполнение полагаются штрафные очки, вплоть до дисквалификации и удаления с поля.

Игра может играться в двух вариантах — в классическом таджикском, и иногда (в купкари) казахкском в командном. В классическом варианте игры каждый игрок играет против всех. Победитель единолично награждается главным призом. В командной игре роли всех участников строго распределены. Есть свои нападающие, защитники, капитаны команд, разводящие.

Бухара. Дом богатого мануфактурщика

Дом богатого мануфактурщика. Конец 19 — начало 20 веков. Бухара. Снимок Dmitriy Snigirev, 29 декабря 2017 года.

Rafael Nektalov А почему не назван чей? Вам то известно

Bakhodir Ergashev Предположение есть. Или Мухитдин Мансуров (все потомки репрессированы), или Джурабек Арабов (потомки разъехались по всему миру).

Энергофак Индустриального института, выпуск 1940 года

Опубликовано в комментариях к статье «К истории развития технического образования в Узбекистане».

Кузнецова Мария Александровна (1899 — 1956)

.jpg) Актриса.Народная артистка УзССР (1939).

Актриса.Народная артистка УзССР (1939).

Кузнецова.М. была одной из первых актрис узбекского профессионального театра. Дочь рабочего-машиниста,она с детства знала узбекский язык, исполняла узбекские народные песни и танцы. В 1917, работая машинисткой, она участвовала в узбекском кружке самодеятельности. В 1918 вступила в краевую разъездную мусульманскую политическую- труппу, которой руководил поэт Хамза; с этой труппой выступала на фронтах гражданской войны. С 1921 — актриса Образцовой краевой драматической труппы (в 1923-25 работала в Коканде), с 1929- Узбекского драматического театра им.Хамзы.

Она была одной из первых исполнительниц женских ролей в пьесах Хамзы.Вначале она играла героинь: Фатима («Наказание клеветников»), Марьям («Отравленная жизнь”, Джамиля («Бай и батрак»), женские роли в «Ферганских трагедиях». В последующие годы играла характерные роли, проявив яркую самобытность, колоритность, бытовую конкретность исполнительской манеры: Мария Панфиловна («Человек с портфелем» Файко, 1929), Анна Андреевна («Ревизор», 1930), Кумушбиби («Два коммуниста» К.Яшена, 1929). Большой отличительной силой отличалось исполнение Кузнецовой ролей Хаджи она («Бай и батрак» Хамзы, 1939) и Кабанихи («Гроза», 1938, 1955).

Творчеству М.Кузнецовой была присуща и сатирическая острота — старуха («Сказка о рыбаке и рыбке» по Пушкину, 1948), Бессеменова («Мещане» Горького, 1954). Обаятельные народные характеры создала она, играя роли Майсары («Проделки Майсары» Хамзы, театрим. Мукими, 1939), Холнисо («Шелковое сюзане» Каххара, 1952) и др. Награждена орденом “Знак Почета” и медалями. Место захоронения: Мемориальное кладбище “Чигатай”.

Устройство мостовой у Казённой палаты, 1887 год

СССР и наркотики

151 тыс. кг опия-сырца собрали в 1956 году с маковых колхозных полей только в одной области СССР — Иссык-Кульской. Кроме того, почти каждый колхоз в Киргизии и соседних с ней республиках засевал ежегодно 400-500 га индийской коноплей. Однако далеко не весь собранный урожай этих технических, как они именовались, культур попадал в государственные сборные пункты — наркосодержащее сырье расхищали буквально повсюду. А сети скупщиков, сбытчиков и их покровителей действовали почти как настоящие наркокартели.

Спросите у любого, кто считает себя знатоком истории нашей страны, насколько в СССР была распространена наркомания. Ответ будет зависеть от того, где именно жил этот человек или его близкие, на рассказах которых базируются его представления о советском прошлом. Люди из средней полосы России с пеной у рта станут доказывать, что наркомании в Советском Союзе не существовало.

Жители крупных городов и южных районов РСФСР наверняка вспомнят случаи, когда кто-то из их окружения увлекся наркотиками и, как тогда говорилось, покатился по наклонной. А жители самых южных и восточных частей страны, если захотят, могут немало рассказать о том, какие масштабы принимало употребление наркотиков в сталинские, хрущевские, брежневские времена. И будут совершенно правы. Ведь о том же самом МВД СССР неоднократно сообщало в ЦК и Совет министров.

Периодически это явление достигало серьезных масштабов, и предложения МВД становились более конкретными и настойчивыми. К примеру, в марте 1956 года министр внутренних дел Н. П. Дудоров направил в Совмин СССР предложения о уменьшении распространения наркомании и наркоторговли:

«В районах Киргизской и Казахской ССР ряд колхозов занимается выращиванием опийного мака с целью получения из него опиума-сырца для нужд фармацевтической промышленности.

Пользуясь тем, что некоторая часть населения Среднеазиатских республик и Дальнего Востока занимается опиокурением, преступный элемент расхищает ценное лекарственное сырье, используемое для получения морфина и других алкалоидов, и перепродает его опиокурильщикам. В 1954 году за эти преступления органы милиции Киргизской, Казахской, Туркменской, Узбекской и Таджикской ССР привлекли к уголовной ответственности 244 расхитителя и спекулянта и изъяли у них 352 килограмма опиума-сырца. В 1955 году теми же органами милиции привлечено к ответственности 290 расхитителей и спекулянтов, у которых изъято 680 килограммов опиума-сырца.

Проведенные органами милиции расследования по уголовным делам на этих лиц показали, что опиум похищается главным образом в колхозах, возделывающих культуру опийного мака, причем этим хищениям благоприятствует существующий в колхозах способ добывания опиума.

В период уборки на поля опийного мака выходит около 25 тысяч сборщиков… Установлено, что хищения опиума совершаются, как правило, во время сбора, а также при транспортировке опиума-сырца с полей на приемные пункты. В хищениях опиума участвуют и отдельные приемщики пунктов Главлектреста Министерства здравоохранения СССР.

Похищенный опиум-сырец расхитители сбывают приезжим спекулянтам по цене 800-1000 рублей за килограмм, а последние распродают его лицам, употребляющим наркотики, по 8000-25000 рублей за килограмм».

Дудоров считал, что самым правильным и радикальным способом борьбы с распространением наркотиков мог бы стать отказ от выращивания опийного мака. Причем с заменой, позволяющей не снижать производства морфина для нужд фармакологии:

«Анализ имеющихся в органах милиции материалов показывает, что возникла необходимость рассмотреть вопрос, насколько целесообразно выращивать в СССР опийный мак и не своевременно ли вместо него сеять масличный мак, например сорт „К-198 Новинка“, выведенный Украинской зональной селекционной станцией. В сухих семенных головках, а также в стеблях этого мака содержится до 0,5% морфина.

Технологический процесс получения морфина из коробочек и стеблей масличного мака разработан Харьковским научно-исследовательским химико-фармацевтическим институтом им. Серго Орджоникидзе и практически освоен Харьковским заводом „Здоровье трудящихся“ и Чимкентским заводом химико-фармацевтической промышленности. По данным указанного института, морфин, получаемый из масличного мака, по своим качествам не уступает морфину из опийного мака. По мнению специалистов этого института, организация массового производства морфина из масличного мака вполне целесообразна и не требует больших капитальных затрат. Для изготовления некоторых специальных лечебных препаратов следует сохранить лишь незначительное количество посевов опийного мака.

Уборку масличного мака в отличие от опийного можно производить с помощью машин, а после обмолота и получения семян мака коробочки и стебли его прессовать в тюки и транспортировать на заводы, производящие морфин.

«Многие колхозы не имеют приспособленных для приема опия весов и разновесов, зачастую используются ржавые, старые и неклейменые веса, а вместо гирь камни, болты, гайки, разменная монета и другие предметы. В результате создаются благоприятные условия для обвешивания колхозников, а за счет этого происходит создание резервов для хищения».

К удивлению милиционеров, во многих колхозах плантации мака не охранялись, а потому там по ночам кипела работа: собирали и вывозили опий-сырец. При этом начальник киргизского ОБХСС отмечал одно странное обстоятельство:

«В отдельных колхозах допускаются возчиками и приемщиками судимые, несовершеннолетние, престарелые и случайные люди».

И несмотря на настойчивые просьбы милиции, руководство колхозов направляло на маковые поля тех, кто уже ранее был судим за хищение наркосодержащего сырья:

«Практика работы органов милиции МВД Киргизской ССР в борьбе с расхитителями опия показывает, что хищениями занимаются, как правило, одни и те же лица, в прошлом судимые за хищения и спекуляцию наркотических веществ. По этому поводу приведу несколько примеров:

УВД Иссык-Кульской области в 1956 году рекомендовало правлению колхоза имени Молотова отстранить от руководства звеном судимого за хищения опия Молдоташева.

Молдоташев не только не был отстранен от звеньевого, а был назначен бригадиром. Через непродолжительное время в ходе уборки он был задержан с 2 кгр. похищенного опия.

В 1956 году была допущена к сбору опия жена дважды осужденного за спекуляцию опием Лирова Бова. При помощи жены Лиров закупил 21 кгр. похищенного опия и пытался вывезти его в город Ташкент, был задержан и привлечен к ответственности.

В конце июля этого года задержаны со 170 граммами похищенного опия нового урожая колхозники колхоза Эрикту Тюпского района Иссык-Кульской области муж и жена Черикбаевы. Черикбаев трижды осужден за хищение опия, в общей сложности 17 лет отбывал наказание, однако он снова был допущен к этой работе».

Однако далеко не всегда агентурные разработки завершались арестом подозреваемых наркоторговцев. Иногда, как докладывал начальник киргизского ОБХСС, агенты начинали вести собственную игру:

«Характерно в этом отношении поведение бывшего агента „Бородиной“.

В 1954 году в управление милиции МВД Киргизской ССР явилась отбывшая срок наказания за спекуляцию опием гражданка Чернышева и заявила, что она не только порывает с прошлым, но и готова оказать помощь органам милиции в разоблачении спекулянтов опием.

Для того чтобы больше войти в доверие к органам милиции, Чернышева представила ряд ценных материалов и помогла разоблачить спекулянта Дронова, у которого было изъято 11 кгр. опия.

На основании этих материалов Чернышева была завербована. Через непродолжительное время она стала связываться с крупными спекулянтами и участвовать с ними в операциях по закупке и реализации опия, тщательно скрывая свою преступную деятельность от органов милиции.

Иссык-Кульским управлением милиции разрабатывался спекулянт опием Власов, с которым в прошлом Чернышева имела связь по скупке опия.

Учитывая это обстоятельство, она была командирована в город Пржевальск с тем, чтобы выяснить все связи Власова.

С целью проверки поведения агента за ней было организовано „н/н“ (наружное наблюдение.— „Деньги“).

В ходе мероприятий выяснилось, что Чернышева по своей инициативе познакомила Власова со спекулянтом Григорьевым, прибывшим по закупке опия в город Пржевальск.

Помогла им закупить 10 кгр. опия, и намеревались вывезти его в город Ташкент, но нами в пути следования Григорьев с опием был задержан. Таким образом Чернышева была разоблачена в двурушничестве и исключена из сети».

Не менее показательной оказалась история еще с одним агентом:

«В УВД Фрунзенской области состояла в сети агент „Лапина“, которая пыталась под прикрытием органов милиции заниматься шантажированием опийщиков.

Однажды, узнав о наличии опия у гражданки Волковой, предложила ей свои услуги помочь сбыть этот опий, на что Волкова дала свое согласие.

С помощью „Лапиной“ Волкова договорилась о продаже имеющегося у нее опия одному из спекулянтов.

Одновременно „Лапина“ договорилась с одним из уголовных преступников об ограблении их в то время, когда они будут возвращаться после продажи опия с деньгами, за что половину этой суммы „Лапина“ выговорила для себя.

В условленное время при возвращении с деньгами Волкова и „Лапина“ были ограблены, и Волкова, в силу того что деньги были выручены за продажу опия, не пошла заявлять об этом в милицию».

Медресе «Эрназар Элчи»в Бухаре

В XVIII веке российская императрица Екатерина II пожертвовала на строительство медресе «Эрназар Элчи» в Бухаре 10 тысяч рублей золотом и 4 тысячи серебром. Духовная семинария предназначалась, скорее всего, для российскоподданных татар. Здесь, кроме религиозных дисциплин, обучали также основам врачевания, земледелия, строительства, аптекарского дела, тригонометрии. Дальновидная русская царица понимала, что лучше обучать своих граждан-мусульман в Бухаре, чем в Стамбуле и Каире. Торговавшие в России местные купцы называли Екатерину II «Пошшо Биби» («Бабушка Царица»).

Пошшо Биби передала упомянутому медресе для раздачи местным мусульманам напечатанные в Санкт-Петербурге полные тексты Священного Корана. Здание в ХХ веке сначала лишилось портала, а в 60-х годах и вовсе было снесено.

Спасибо за фото Сарвару Рахматуллаеву, Анатолю Отливанчику (особо!), Рауфу Абдуллину. ***Эрназар Элчи (Эрназар Максудбек) был известен в России как Ирназар Максютов — глава бухарских дипломатических миссий в Санкт-Петербург и Москву во времена аштарханидов и мангытов. Умер в турецкой Конье во время эпидемии.